做娱乐运营这十几年,见过太多歌手想“走出去”,有的靠包装,有的靠噱头,但真正让外国听众主动循环播放的,从来不是刻意的迎合,而是音乐里藏不住的真诚和能穿透文化壁垒的情感。刘欢的歌,就是这样一种存在——你不用懂歌词里的“大河向东流”,也能跟着旋律吼一嗓子;你不知道“千万次的问”背后的北京亚运会故事,也能从钢琴前奏里听出人生百味。

外国人听刘欢,到底在听什么?

有次和做国际音乐版权的朋友聊天,他说Spotify上刘欢的歌曲播放量,这几年悄悄涨了300%,尤其好汉歌和凤凰于飞,评论区里全是“不懂中文但上头”“比摇滚还带劲”的评价。这让我想起十年前在纽约的华人街,一家中餐馆老板放弯弯的月亮,白人食客居然跟着哼了半首,问他怎么学会的,他说:“这旋律像小时候奶奶唱的摇篮曲,听着就安心。”

你看,音乐的魅力从来不是语言的专利。刘欢的歌最特别的地方,是旋律里既有中国山水画般的留白,又有西洋歌剧式的厚重。比如千万次的问,开头那段钢琴清澈得像山泉,弦乐一进来又像海浪把情绪推上来,外国听众可能听不懂“千万次地问你,你到底在哪儿”,但能听出那种执着的、带着泪光的追问——这种人类共通的情感,比任何翻译都管用。

还有好汉歌,你以为外国人只记得“大河向东流”的洗脑?不,他们更爱那段高腔里藏着的“江湖气”。有位法国乐评人说,刘欢的声音像“装着烈酒的陶罐,表面朴素,喝一口才知后劲十足”——他的音域宽得能装下草原的风和城市的雨,时而像牧人在长啸,时而像诗人在低吟,这种“跨界”的表达,反而让不同文化的人都能找到共鸣点。

从“中国符号”到“世界语言”:刘欢的音乐为什么能“破圈”?

说到底,刘欢的歌能火到国外,不是因为“中国特色”标签,而是他把中国文化的内核,做成了所有人都能懂的情感语言。比如命运,用古希腊悲剧式的恢弘旋律,唱出了普通人对命运的挣扎,国外的古典乐迷说这像“贝多芬遇见中国哲学”;从头再来的摇滚编曲,硬是把励志唱出了史诗感,连硅谷的程序员都在歌单里留着它,“加班时听,感觉自己能改变世界”。

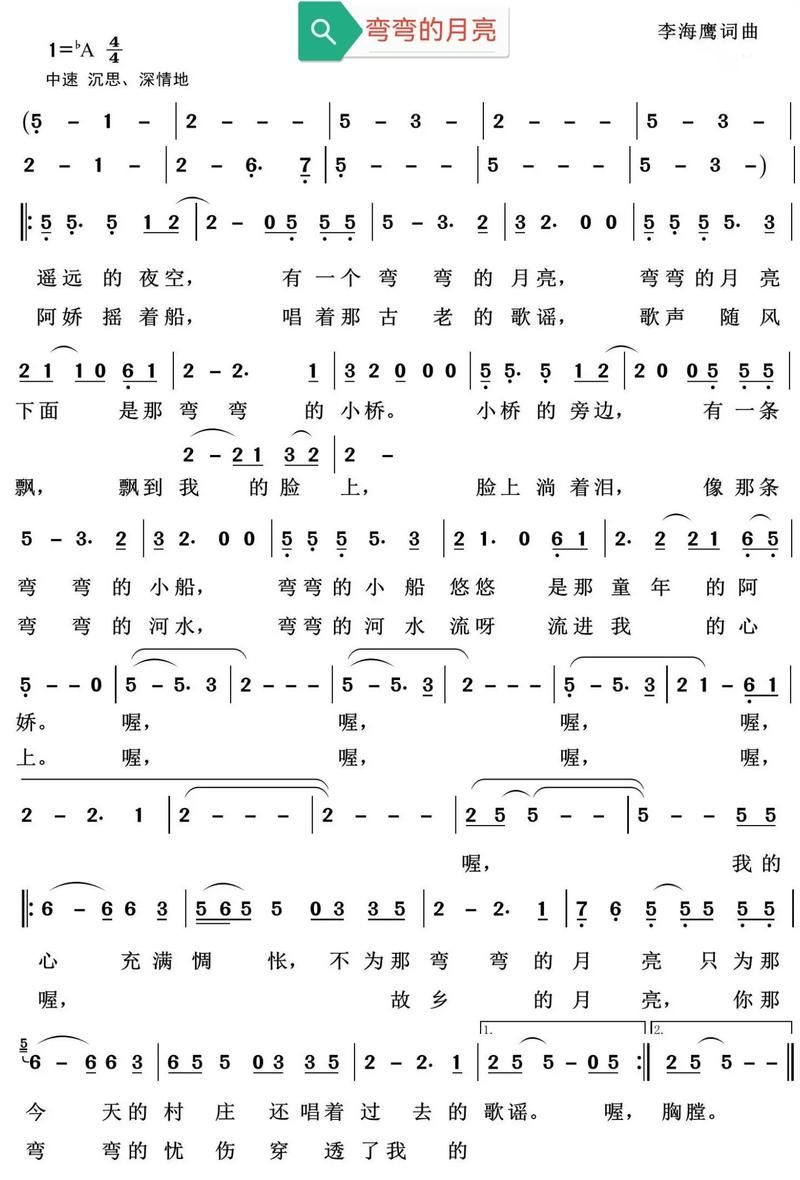

更关键的,是刘欢对音乐的“较真”。有次看纪录片,他为了唱好亚洲雄风里的那句“我们亚洲,山是昂头的高山”,在录音棚泡了三天,反复调整气息和咬字,说“这是我们的土地,必须唱出脊梁的硬度”。这种对作品的尊重,跨越了语言的边界——外国听众听不懂歌词,但能听出声音里的“认真”。就像他本人在意大利那不勒斯演唱会唱弯弯的月亮,没等翻译,台下观众已经跟着节奏拍手,散场时还有人喊“Signore Liu,你的歌里有月亮的光”。

现在才发现:刘欢的歌才是“中国文化输出”的隐形教科书

这些年我们总说“文化输出”,却常常陷入“有符号无内容”的误区。外国人看京剧脸谱觉得新奇,却看不懂背后的忠奸;听古筝觉得好听,却不知道高山流水里藏着知音的故事。但刘欢的歌不一样,他把“中国故事”变成了“人类故事”——北京欢迎你里“有梦想就不怕路远”,是世界共通的奥运精神;天地在我心里“天大地大多少寻觅”,是全人类对家园的眷恋。

去年有数据显示,刘欢的歌曲在海外短视频平台上的二次创作量,超过了周杰伦和王菲。外国人用他的好汉歌配史诗混剪,用千万次的问改编成爵士乐,甚至有幼儿园老师带着孩子用弯弯的月亮跳手指舞。这些不“刻意”的传播,恰恰证明了好音乐的生命力——它不需要被解释,只需要被听见。

说真的,当你在国外听到酒吧里飘来凤凰于飞的旋律,或者看到外国少年戴着耳机循环从头再来,你会突然明白:文化的传播从来不是单向的输出,而是像刘欢的歌一样,用真诚的情感搭一座桥,让两颗心能在旋律里遇见。所以啊,如果有人问你“刘欢的歌凭什么让外国听众着迷”,你就说——他的歌声里,有中国人最朴素的情感,也有全人类共通的灵魂。