提起刘欢,大多数人脑海里会跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里那份绵长细腻的温柔。他的歌声像陈年的酒,越品越有味道,既有穿透岁月的力量,又藏着润物无声的教养。有人说是天赋,有人说是努力,但或许很少有人想过——这位歌坛常青树骨子里的“稳”,会不会和脚下的土壤有关?他的祖辈,又是怎样一群人,在他尚未成名时,就悄悄为他的人生埋下了伏笔?

知识分子的家庭底色:父亲的书架与母亲的诗行

刘欢的家庭,在娱乐圈里是少见的“书香门第”。父亲刘修业是北京工业大学的教授,主攻机械工程,严谨理性;母亲赵夷持是中央音乐学院的教师,温柔儒雅,专长声乐。这样的组合,本身就充满了奇妙的和谐——一边是科学的逻辑,一边是艺术的浪漫。

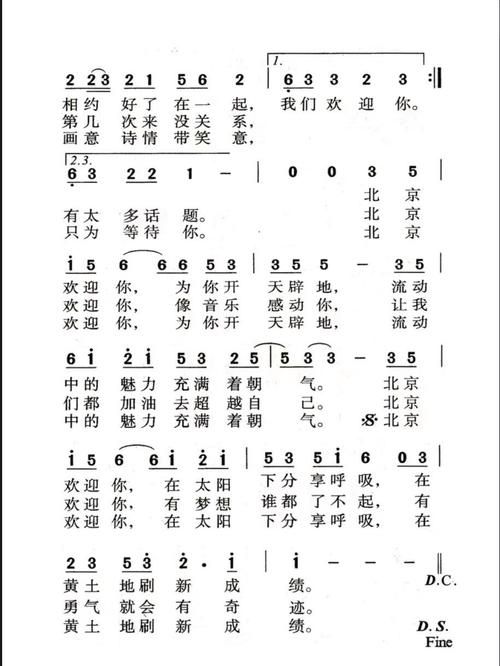

回忆起童年,刘欢总说家里的“背景音”是翻书声和母亲哼唱的民歌。父亲的书架上,除了厚厚的专业书,总放着文学典籍和历史传记,他会抱着小小的刘欢,指着地图讲丝绸之路的故事,或是念一页论语,用“三人行必有我师”代替生硬的说教。而母亲则会在练琴间隙,握着他的手教他识谱,告诉他“唱歌不是喊,是把心里的字,送到听众耳朵里”。

这样的家庭,没有刻意培养他成为歌手,却给了他最珍贵的“精神养分”。父亲教会他做事要“知其然更知其所以然”,所以后来他演唱中国民歌时,会去研究地域文化、方言韵味;母亲告诉他艺术要“真诚”,所以他的舞台上从无炫技,只有对作品的敬畏。这份家庭烙印,比任何技巧培训都更深刻,也让他在这个流量至上的时代,始终守着一颗“匠人之心”。

祖辈的“隐性遗产”:从山西小院到北京城

很多人不知道,刘欢的祖籍在山西,祖辈并非显贵,却是典型的“耕读传家”。他的曾祖父是清末的秀才,因家境清寒,放下笔墨去经营布庄,却始终要求子孙“万般皆下品,惟有读书高”。到了祖父一辈,虽未大富大贵,却供父亲刘修业读完了大学,成为新中国第一代工程师。

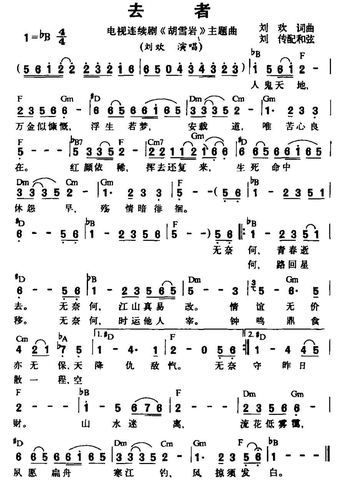

这份“对知识的执着”,像基因一样刻在刘欢的生命里。成名后他常年往返于国内外演出,却从未放松学习——40岁念博士研究音乐教育,50多岁还在翻阅西方哲学著作。有次采访,他笑着说:“父亲总说,‘本事长在自己身上,谁也抢不走’,当年他这么说,我现在越来越懂了。”

祖父留下的另一个遗产,是“认准的事儿就踏实做”。刘欢在90年代初拒绝了许多商演,一头扎进音乐剧创作,当时很多人不理解,认为“太傻”。但他说:“祖父当年布庄破产,愣是从零开始研究纺织技术,说‘手艺在,就不怕’。我做音乐,也得有这股劲。”后来,北京故事的音乐剧版、灰姑娘的中文版,每一部都倾注了他全部的心血,或许这就是祖辈“踏实”二字的现代演绎。

家族精神与艺术人生的共鸣

刘欢从不讳言自己的家庭背景,反而觉得这是他的“幸运密码”。他说:“我没什么显赫的祖辈,但他们给了我比财富更重要的东西——知道从哪来,到哪去;知道做什么都要凭本心;知道人这辈子,得对得起自己的一双手和一颗心。”

这份底气,在他身上体现得淋漓尽致。当流量明星们靠热搜和炒作维持热度时,他可以用十年磨一剑,打磨一张专辑;当年轻偶像们频繁跳槽换公司时,他可以坚守北京师范大学的讲台,一教就是三十年;当娱乐圈浮躁成风时,他可以坦然地说:“我愿意做个‘笨’的歌手,把歌做好,比什么都强。”

或许,这就是祖辈留给他的“底色”——不是金银财富,而是“认真做人,踏实做事”的家风。就像他唱的千万次的问:“世间自有公道,付出总有回报。”这份“公道”与“回报”,从来不是空穴来风,而是一个家族几代人的精神积淀,在一个人身上的绽放。

写在最后:我们都在寻找自己的“祖上之光”

其实,探讨刘欢的祖上,不是想给他的成功贴上“出身决定论”的标签,而是想透过一个人的家族脉络,看见那些更深层的东西——那些看不见的精神传承,那些融入血脉的价值观,那些悄悄塑造我们一生的“隐性力量”。

每个人都有自己的“祖上”:或许是祖辈留下的手艺,或许是父母教会的道理,或许是家族里某个平凡却闪光的瞬间。它们或许不会立刻变成“成功”,却会在我们迷茫时,给一份方向;在我们浮躁时,给一份宁静。

就像刘欢的歌声,之所以能跨越几十年依然打动人心,或许正因为里面藏着那个百年家族的底色——厚重,真诚,带着根的温暖。而我们每个人,又何尝不是在用自己的方式,续写着属于自己的“家族故事”呢?