深夜十点,我刷到一条视频:一位白发苍苍的老爷爷坐在沙发上,手机里放着人生第一次,他跟着歌词轻轻哼“我第一次离开家,去往陌生的远方”,眼泪慢慢滑下来。评论区里,有人说“送孩子上大学那天,我爸一路放这首歌”;有人说“结婚那天,我爸伴舞跳的就是这个旋律”。

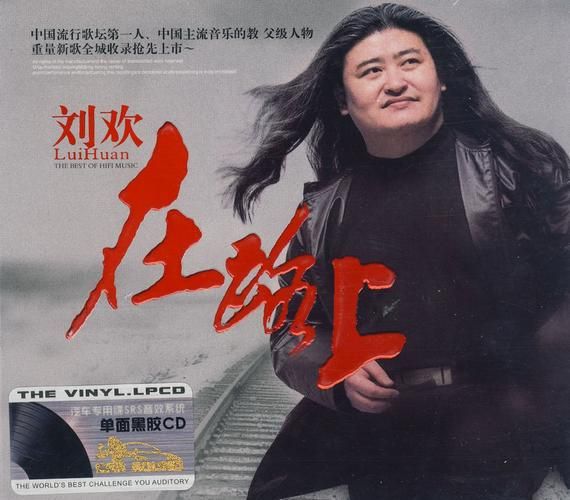

刘欢的歌,好像总有一种魔力——不管你多大年纪,处在人生哪个阶段,都能在里面找到自己的影子。人生第一次尤其如此,它不像有些歌那样轰轰烈烈,却像一盏温柔的路灯,在你回望来时路时,把那些藏在岁月褶皱里的“第一次”,悄悄照亮。

它写的不是“伟大人生”,是你我都有的“笨拙起点”

你有没有想过,刘欢为什么偏偏要写“第一次”?

这首歌诞生的契机,其实挺意外。2013年,刘欢受邀为纪录片人生第一次创作主题曲,导演只说了一句话:“别写那些惊天动地的大事,就写普通人‘第一次’的慌张和期待。”刘欢琢磨了很久,最后选了十几个最朴素的场景:第一次出生、第一次上学、第一次上班、第一次结婚、第一次当父母……甚至“第一次面对离别”。

他没刻意追求华丽辞藻,歌词就像邻家大叔的唠叨:“我第一次来到这世界,第一次睁开眼看见光”“我第一次牵起你的手,紧张得话都说不上”“我第一次送你去远方,背影比想象中更倔强”。可正是这种“笨拙”的真实,让每个听众都成了歌词里的“主角”。

二十岁的年轻人听“第一次离开家”,想起拖着行李箱在站台回头,爸妈挥手时的局促;三十岁的父母听“第一次送你去远方”,突然发现那个总黏着自己的小豆丁,已经比自己还高了;六十岁的长辈听“第一次回忆过往”,会想起年轻时为了生活奔波的夜晚,星星都看得特别清楚。

刘欢的嗓子,藏着一整个“人生叙事”

说真的,刘欢的嗓子,算不上“标准流行”。他的声线像浓茶,醇厚又带点苦涩,高音时像山峦起伏,低吟时又像溪水流淌。但恰恰是这种“不标准”,让他的歌有了“故事感”。

唱人生第一次时,他没用太多技巧,甚至有些地方刻意保留了气声。比如“第一次当父母,手忙脚乱到天亮”那句,尾音微微发颤,你能听出一个新手爸妈的疲惫和温柔;而“第一次告别,笑着说没事没事”时,声音里又藏着一丝哽咽,好像在替所有强装坚强的人,把那句“舍不得”唱了出来。

我采访过一位资深音乐制作人,他说刘欢唱歌最厉害的是“共情力”——他不是在“唱”歌,是在“讲”故事。就像小时候爷爷坐在炕沿边,把那些陈年旧事掰开了、揉碎了讲给你听,不急不躁,却每个字都砸在心里。

现在回头看,人生第一次之所以能火十年,不是刘欢有多“神”,而是他唱的从来不是“刘欢的人生”,而是“每个人的第一次”。那些我们以为只有自己经历的慌张、忐忑、不舍、期待,原来从古至今,每个人都一样。

为什么二十年过去,我们还在循环这首歌?

前几天刷到一条评论:“2003年高考结束,我爸骑车带我去商场,店里放好汉歌,他跟着吼‘大河向东流’;2023年送我去上大学,他塞给我耳机,里面是人生第一次,说‘以后的路,自己走’。”

原来时间一直在变,但父母的爱、成长的阵痛、对未知的期待,从来都没变。人生第一次就像一面镜子,照见我们从“第一次”开始,磕磕绊绊却从未停下的脚步。

有人说,刘欢的歌是“时代的BGM”。我倒觉得,他是用音乐帮我们记住“来时的路”。那些被我们称为“平凡”的日子,其实藏着最盛大的人生——第一次学会走路时摔的跤,第一次被表扬时红扑扑的脸,第一次在父母面前假装坚强,第一次在深夜里抱紧自己……

所以啊,为什么三十岁的我们听哭?因为我们听懂了“第一次”之后,还有无数个“又一次”;为什么七十岁的长辈跟着哼?因为他们唱的是自己回不去的青春,却也是我们正在经历的当下。

下次当你觉得累了,不妨听听人生第一次。它不会告诉你怎么“赢”,只会轻轻拍着你的背说:“你看,我们都这么过来了。”