翻开华语乐坛的名人录,刘欢总像个“特例”:没有顶流的花边炒作,少有短视频平台的流量狂欢,可他的歌却横跨30年,从80后到00后,总有人能在深夜单曲循环他的弯弯的月亮,在好声音舞台被他的“你的声音里有故事”戳中心窝。

奇怪的是,这口“井”好像永远挖不干——无论是磁带时代的千万次的问,还是视频里他那件洗得发白的衬衫,为什么总能让人反复“回甘”?今天我们就顺着他的歌和视频,挖挖这口“不枯的井”里,到底藏着什么能穿过时间的“真东西”。

第一瓢井水:歌是“带着体温的故事”,不是技巧的堆砌场

很多人第一次听刘欢,可能被他“大嗓门”镇住:音域宽得像草原,高音能冲上云霄,低音又沉得像大地。但听久了你会发现,真正让人记住的,从来不是音量,而是歌声里“活生生的人”。

比如弯弯的月亮,前奏一起,吉他扫出90年代的烟火气,他开口那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,没有华丽的转音,却像在老家院里乘凉时,对邻居娓娓道来——你听得出他对故乡的想念,不是喊出来的“想家”,是“看见弯月就想起村口老槐树”的细腻。

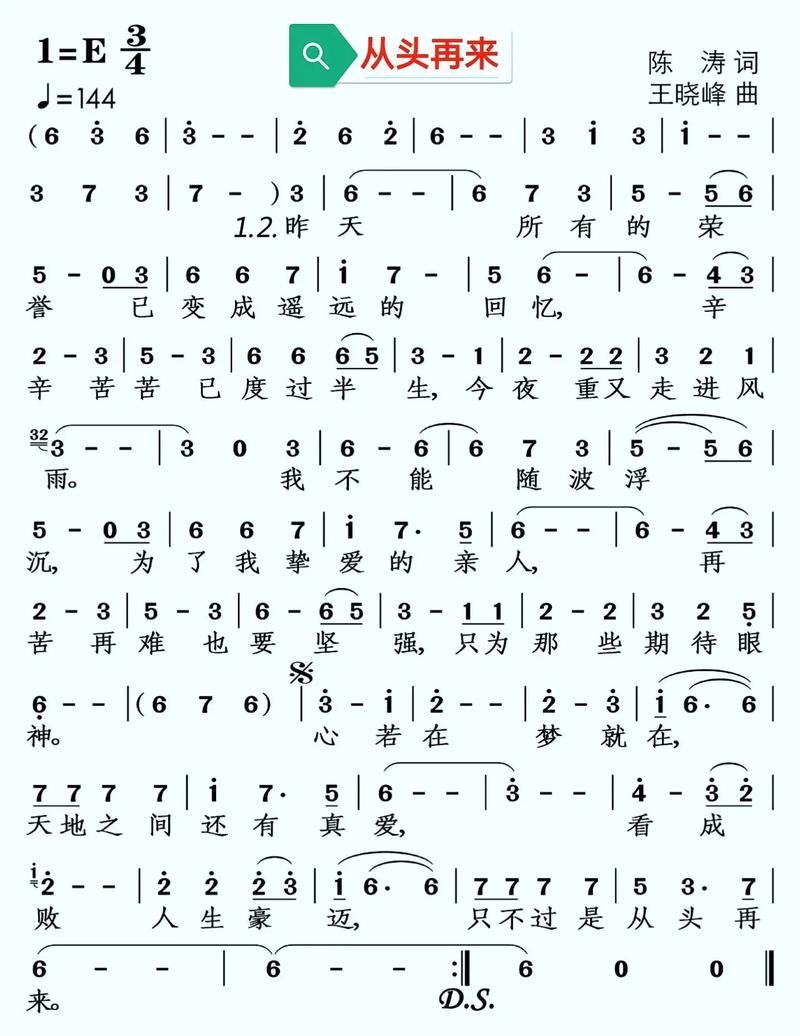

再比如从头再来,1998年下岗潮时,这首歌成了无数人的“定心丸”。视频里的刘欢穿着朴素的夹克,站在简陋的舞台上,嗓子带着些许沙哑,却把“心若在梦就在”唱得像一头老黄牛在拉犁,不急不躁,却铆足了力气。后来有人说:“那会儿我爸下岗,天天在家抽烟,有一天突然哼起‘看成败人生不过是从头再来’,眼泪一下子就下来了。”你看,好歌从不需要“共情机制”,它本身就带着体温,能直接熨帖到听者的心里。

更绝的是他的“叙事感”。唱好汉歌时,他像站在黄河边上的艄公,一声“大河向东流”,把108单将的豪迈和洒脱唱得活灵活现;唱我和你时,又是北京奥运会开幕式上那个温厚的“中国声音”,不张扬,却让全世界听见了东方的包容。有人说刘欢的歌“像老小说,有情节,有人物,有情绪”,没错,他从不把自己的嗓子当“乐器”,而是当“话筒”——替那些藏在时代褶皱里的小人物,替那些说不出口的心情,替那些朴素却滚烫的理想,唱出了一代人的集体记忆。

第二瓢井水:视频里的“不完美”,才是最贵的“真”

比起精心包装的“舞台人设”,刘欢的视频里总透着一股“不讲究”的真实感。

翻看90年代他的演唱会录像,灯光有点暗,画质有点花,他穿着件普通的灰色毛衣,额角冒汗,偶尔还会扶一下眼镜。唱千万次的问时,高音飙到一半,他自己先“哎呀”了一声,然后笑着摆摆手:“有点感冒,你们多包涵。”可就是这么个“不完美”的瞬间,让观众觉得“这人是真的在唱歌,不是在完成任务”。

后来他在我是歌手舞台上唱忘情水,唱到“不是我不小心,只是 Truth 告诉我 Truth”,突然停下来清了清嗓子,说:“这首歌我年轻时总唱,现在才听懂‘Truth’后面的重量——岁月啊,骗人的。”台上台下静了三秒,然后爆发出雷鸣般的掌声。你说他“失误”了吗?不,他把人生的“读懂”唱进了歌里,这种真实,比任何“完美高音”都动人。

最让人难忘的还是好声音里的他。别的导师转身时总是“帅气一扭”,刘欢往往是身子先往前探,眼睛瞪得圆圆的,像听到好东西的孩子。有次学员唱了一首冷门民谣,他听完转身就拍大腿:“这词!这曲!你从哪儿挖的?”眼睛亮得像发现了宝藏。点评时他不说“你的音域很广”“技巧很好”,而是说“你唱歌时,我看见了一个在沙漠里找水的人,虽然累,但脚步很稳”。这种“不端着”的真诚,让屏幕前的观众觉得:哦,原来明星也会为好歌激动,也会笨拙地表达喜欢。

现在的娱乐圈,视频里全是“刀削面般的下颌线”“360度无死角的滤镜”,可刘欢的视频里,他的白发、微胖的身材、偶尔的口误,反而成了最珍贵的“真”——因为他让你相信:这个人是活着的,在认真地感受音乐,而不是活在“完美人设”的泡泡里。

第三瓢井水:为什么这口“井”30年都不枯?

有人问:“现在短视频这么火,15秒神曲来了一波又一波,刘欢的歌还有人听吗?”

答案是:有,而且听的人越来越“挑”。

现在的年轻人,早就不吃“流量明星假唱”“口水歌循环”的那一套了。他们被“速食文化”喂饱后,突然开始想念“能留下点什么的东西”。这时候,刘欢的歌和视频就成了“解药”——听少年壮志不言愁,他们会发现:原来摇滚可以不怒吼,也能唱出青春的热血;看他在好声音里给学员递纸巾,他们会明白:真正的厉害,不是打压别人,而是把自己的光分给别人。

更重要的是,刘欢从没把“唱歌”当“谋生的手段”,而是当“一辈子的事”。他曾说:“我唱一首歌,得先弄明白它背后的故事,否则唱出来就像念稿子,没魂儿。”为了唱好三国演义的滚滚长江东逝水,他把三国志翻来覆去看了三遍,甚至去请教历史学家;为了让好声音的点评“说到点子上”,他提前把所有参赛歌曲听了一遍,写满笔记的稿纸攒了一沓沓。

这种“笨功夫”,在“赚快钱”的娱乐圈里,显得那么“不合时宜”。可恰恰是这份“不合时宜”,让他的歌和视频有了“时间的重量”。就像老茶,越陈越香;就像老井,越挖越有水——因为你往里投的是真心,而不是流量;你从里往外掏的是作品,而不是人设。

最后:这口“井”,藏着娱乐圈最缺的“定海神针”

回看刘欢的30年,你会发现他就像娱乐圈里的“定海神针”:别人追流量时,他追好歌;别人造人设时,他修作品;别人急着“收割”时,他“慢慢熬”。

有人说他“固执”,可正是这份固执,让弯弯的月亮成了30年后的“失眠神曲”;有人说他“过时”,可正是这份“过时”,让好声音的舞台少了很多浮夸,多了很多真诚。

现在,当你又在短视频里刷到“30秒学会一首歌”“3个月爆红的小歌手”时,不妨打开刘欢的歌听听——那或许是浮躁时代里,最安心的“镇定剂”;翻翻他的视频看看——那或许是流量狂欢中,最珍贵的“人间清醒”。

毕竟,时间这把筛子,筛掉的都是虚头巴脑的东西,留下的,永远是像刘欢这样:用歌讲故事,用视频显真心的“不枯的井”。

你说,这算不算华语乐坛最幸运的事?