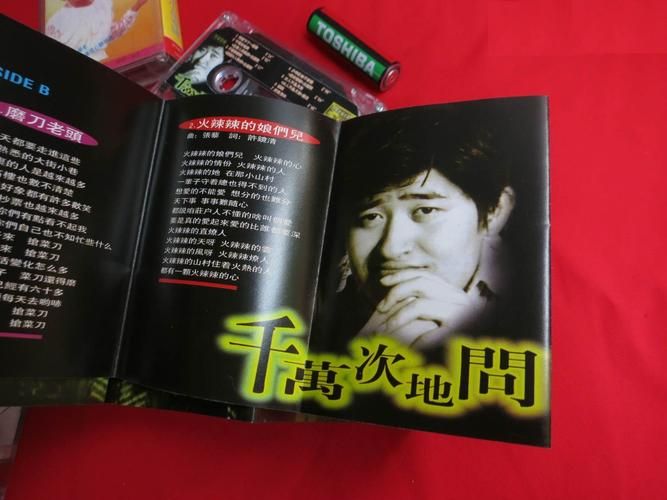

深夜的电台里,前奏一起,键盘声突然就慢了。有人停下敲击,有人扶着方向盘跟着哼,那句“千万次地问,你到底在哪儿”像根看不见的线,轻轻拽住了每个漂泊在外的人心。1993年,这首歌跟着北京人在纽约闯进千家万户,没想到这一“问”,就问了三十年。有人说它是“出国潮的背景音”,有人说是“游子的乡愁”,但刘欢站在舞台上笑着说过:“歌哪有什么标签,唱的是人心。”

一、这首歌,是“出国潮”里的一封家书

1993年,北京人在纽约火了。王启明和郭燕在异国他乡的挣扎、碰撞、妥协,像一面镜子,照出了无数“下海”“出国”一代的影子。刘欢为写的主题曲,开头没有华丽的配器,就是一声沉稳的钢琴,像他说话时的声线——不急不躁,却字字扎心。

“我的梦里 hold on to my dream(紧握我的梦想),我的泪 hold on to my love(守住我的爱)”,歌词里中英文交错,不是猎奇,而是当时真实的语境:第一批走出国门的中国人,既要在异国扎下根,又怕丢了根。刘欢唱这句时,声音里带着股“拧巴”——既想往前冲,又忍不住回头看。

很多人说,当时听着歌,手里的托福资料突然就重了。不是悲伤,是那种“每个人心里都有一片海,却不知道该往哪儿开”的迷茫。就像歌词里问的:“不曾与你分享过我的歌,还有我的梦,是否还记得我?”这哪里是在问爱人,分明是在问自己:我走的这条路,到底对不对?

二、刘欢的嗓子,是“用二十年练成的真诚”

现在提刘欢,大家会说“高音之王”“歌坛常青树”,但很少有人记得,他最早唱千万次的问时,根本没想着“炫技”。

录音室的回忆录里写着,刘欢进棚时刚拍完北京人在纽约,戏里的压抑还没散。导演郑晓龙说:“欢哥那天没练声,就坐着看剧本,录到‘千万次地问’时,他突然停下来,说了句‘我想起我妈当年送我下乡的场景’。”后来这句唱出来,尾音带着点颤,不是设计,是真动了情。

他的嗓子,一直是“故事感”大于“技巧”。听他唱“此刻你就在我身边,我却不知道该说些什么”,没有撕心裂肺,就是把“近在咫尺却隔着重洋”的无力感,压在平稳的旋律里。后来他唱好汉歌,能吼出“大河向东流”的豪迈;唱凤凰于飞,又能把“旧梦依稀,往事迷离”唱得缠绵,但始终不变的是那种“把心掏出来唱”的诚。

有年轻乐迷问他:“老师,现在都用修音,您当年是怎么保证现场不跑调的?”他摆摆手:“跑调?人唱歌,哪能不跟着心走?心跑了,调就准了。”

三、三十年过去,我们为什么还在“问”?

2013年,千万次的问在我是歌手舞台重新唱响时,刘欢加了一句歌词:“我的梦 hold on to my dream,我的路 hold on to my love(我的梦紧握我的梦想,我的路守住我的爱)。”

台下坐着90后、00后,跟着唱这句时,眼里有光。有人说,现在哪还有什么“出国潮”,但“追梦”的路从来都不好走。00后考研考公卷到凌晨,95后在大城市租房通勤,90后在职场里摸爬滚打——我们依然在“千万次地问”:我的梦想在哪儿?我的价值在哪儿?

去年有个采访,记者问刘欢:“这首歌老了,年轻人还会听吗?”他笑着说:“歌不会老,人会长大。小时候问‘你在哪儿’,是问远方;长大了问‘你在哪儿’,是问自己。只要人还在找答案,这首歌就活着。”

就像现在加班的深夜,耳机里循环这首歌,突然觉得那句“是否还记得我”,像是在问当年的自己:“嘿,你还记得当初为什么出发吗?”

有人说,经典是“每听一次,都有新感悟”。千万次的问大概就是这样的歌:它唱过90年代的迷茫,也唱着21世纪的挣扎;它问过“你在哪儿”,也回答了“我是谁”。

所以啊,一首歌能活三十年,从不是偶然。它不过是把那些说不出口的“问”,变成了所有人都听得懂的“共鸣”。而现在,轮到你告诉我:听到这首歌时,你在问什么?