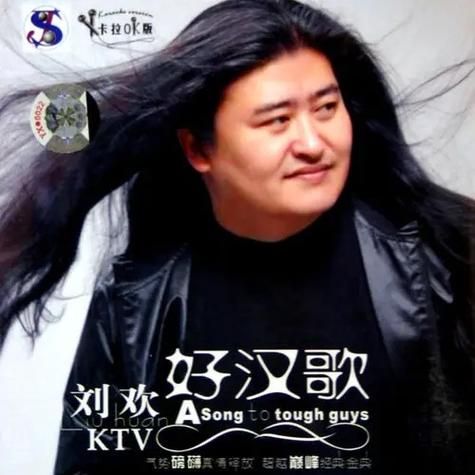

说到刘欢的歌,你脑子里第一个跳出的是哪句旋律?是好汉歌里“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的豪迈,还是千万次的问中“我不能随波浮沉,为了我挚爱的亲人”的深情?或许还有弯弯的月亮里“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”的婉转。

从小听到大的歌,为什么几十年后依然有人单曲循环?有人说“刘欢一开口就是时代的BGM”,可若只是“高音”“技巧”,又怎么可能跨过时间的河,让80后、90后甚至00后都跟着共鸣?今天咱们不聊空泛的“实力派”标签,就掰开了揉碎了,看看刘欢的歌里,藏着哪些让人“一听就忘不掉”的密码。

第一点:他的“融合力”——把民歌、流行、古典揉成自己的“声音指纹”

很多人印象里,刘欢就是“高音天花板”。但细听他的歌你会发现:他的高音从不是“炫技的工具”,而是扎在音乐骨子里的情绪出口。

比如1998年央视春晚的好汉歌,作曲家赵季平最初写的就是山东民歌的调子,可刘欢没按“原生态”唱,反而加上了摇滚式的爆发力——开头那句“大河向东流”,尾音带着一点点撕裂感,像好汉把酒碗往桌上一砸的脆响;到了“嘿咻嘿咻”的和声,又突然收成憨厚的呐喊,把108个好汉的义气、粗粝、热血全塞进了3分钟里。

后来给北京人在纽约唱千万次的问,他反其道而行:没飙高音,反而用低吟浅唱把漂泊的孤独感揉碎了。开头“我曾走过许多地方,把土拨鼠带在身旁”,声音像在耳边轻轻说话,到了“我问啊的山,我问啊的海,我问啊的风”,情绪层层堆叠,最后那句“我问这究竟是为什么”几乎是呐喊出来,却又不歇斯底里,反而像流浪汉站在纽约街头,对着一栋栋摩天大楼发出的疑问。

更绝的是他对“民谣”的改编。弯弯的月亮原本是李海生唱的版本,温柔得像江南的雨,刘欢却把“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”唱得低沉而辽阔,像在深夜的村口独自抽烟,既怀念 past,又带着对“明天”的迷茫。有人说他“什么风格都能拿捏”,可更重要的是:他从不做“风格的搬运工”,而是把每种音乐的养分吸进来,再用自己的“声音指纹”揉成独一无二的样子——你能听出这是刘欢,绝不会和任何人混淆。

第二二点:他的“故事感”——唱的不是歌,是每个普通人的人生切片

刘欢的歌里,从没有“为赋新词强说愁”的矫情,要么是时代的集体记忆,要么是普通人的生活褶皱。

1990年亚运会,他和韦唯合唱亚洲雄风,那时咱们刚打开国门,想向世界“秀一把肌肉”。刘欢唱“我们亚洲,山是昂头高昂的头”,声音里全是扬眉吐气——不是霸气的张扬,是憋了几十年的劲儿,终于能在世界舞台上抬头的底气。多少人对着电视跟着吼,唱完还攥着拳头喊一声“中国加油!”

2008年汶川地震,他赶着写了从头再来,没华丽的编曲,就是钢琴加人声。“阳光总在风雨后,请相信有彩虹”,这句现在听着像“鸡汤”,可当年在废墟上响起来时,却让无数人抹着眼泪跟着唱。他没刻意煽情,就像邻家大哥拍着你的肩膀说“别怕,站起来”——这种“真实的共情”,比任何技巧都更有力量。

就连唱情怨爱江山更爱美人这类“古风歌”,他也跳出了“帝王将相”的假大空。爱江山更爱美人里“人生短短几个秋呀,不醉不罢休”,他把“酒”喝出了烟火气,不是英雄悲歌,就是普通人“及时行乐”的豁达;情怨里“我与你相隔万重山,却好像在你身边”,声音里的克制与深情,像极了异地恋的人,明明想得发疯,却只敢说一句“我很好”。

有人说“刘欢的歌,是带着体温的时代日记”,这话真不假。他唱的从来不是音符,是你我生活里的某个瞬间:是高考后对着从头再来许愿的倔强,是打工路上听到好汉歌突然加劲儿的力量,是某个深夜听着千万次的问,想起人生未完成的遗憾——他的声音,就像一把钥匙,能打开每个人心里藏着的那个“自己”。

第三点:他的“钝感力”——不追流量,只守时间的“音乐匠人”

现在娱乐圈更新迭代快,很多歌“火不过三个月”。但刘欢的歌,却能“一首传十年”。为什么?因为他从不想“火”,只想“对得起音乐”。

当年好汉歌爆火,找他唱歌的人踏破门槛,他却跑去给水浒传做配乐指导,对着研究宋元时期的曲牌,琢磨“好汉们到底该唱什么样的歌”;后来上中国好声音,别的导师忙着“抢学员”,他却总说“这首歌的情感对了”,有回学员飙高音炫技,他直接打断:“技巧是辅助,你要唱出故事来才行,不然就是电子琴的自动播放功能。”

更难得的是,他从不“炒冷饭”。上世纪90年代火遍全国,他却在巅峰期跑去美国留学,回来后很多人问他“为什么不趁热打铁”,他说“我得先让自己‘空下来’,不然唱的歌永远是重复的自己”。这些年他发的歌不多,可每一首都是“慢工出细活”——2020年抗疫情歌把人民放在心上,他花了一周时间听抗疫一线的故事,才写出“穿上白衣,你便是铠甲;摘下口罩,你仍是妈妈”这样的句子,没有华丽的辞藻,却让每个听的人眼眶发热。

现在很多人说“刘欢的歌‘老了’”,可奇怪的是,当短视频里好汉歌的BGM响起,几万条评论都是“DNA动了”;当00后在KTV点弯弯的月亮,依然能唱出“你的脸儿扑满月光”的深情。或许正因为他的“钝感”——不追着热点跑,不迎合流量活,只守着音乐的本心,才让他的歌成了“时间的筛子”:过时的热闹会散,真正有情感、有根的东西,反而会越沉淀越亮。

最后想问:为什么我们还需要刘欢的歌?

或许是因为在这个“快餐式听歌”的时代,他让我们记起:歌本该是用来“品”的,不是“刷”的;音乐本该传递情绪,不是制造噪音。

他的声音里,有那个没有滤镜的年代——没有修音台,全凭真本事;没有人设营销,只有对音乐的较真。他唱给了上一代人的青春,也悄悄刻进了下一代人的记忆里。

所以下次再听到刘欢的歌,不妨停下来好好听:听高音里的力量,听歌词里的故事,听那个“没变过”的他,和我们每个人的生活,到底有多么相似。

毕竟,能跨过时间的歌,从来不是因为“谁在唱”,而是因为“唱进了谁心里”。