深夜刷到网友留言:“加班到凌晨,随机播放到刘欢的弯弯的月亮,眼泪突然就掉下来了。”底下几百条回复,有人说“小时候听不懂父亲的沉默,现在听懂了这首歌里的乡愁”,有人说“刘欢的歌从不是背景音,是需要你停下来认真听的岁月”。

刘欢的歌到底有什么魔力?那些传唱了三十年的旋律,凭什么能在短视频时代依然“杀”疯了?

他的歌,是时代的“声音切片”,藏着几代人的集体记忆

很多人不知道,好汉歌其实是刘欢“接”来的活。1998年拍水浒传,剧组想找一首能唱出梁山好汉“粗粝又深情”的歌,原词作者找了刘欢,他只看了一眼词“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,就从沙发上弹起来:“这得用大实话的唱法,带着山东梆子的劲儿!”

他没走技巧路线,反而把自己灌了半瓶白酒,录的时候带着点沙哑,像在村口大槐树下吼出来的。结果呢?这首歌成了“国民BGM”,从田间地头的拖拉机到KTV的必点曲目,连三岁小孩都会跟着哼“嘿咻嘿咻”。

但好汉歌厉害的不是传唱度,而是它精准戳中了那个年代的精气神——90年代的中国,刚改革开放不久,人人都像梁山好汉一样,带着股“敢闯敢拼”的冲劲儿。刘欢的嗓子像一座桥,把庙堂之高的音乐和市井烟火连了起来。

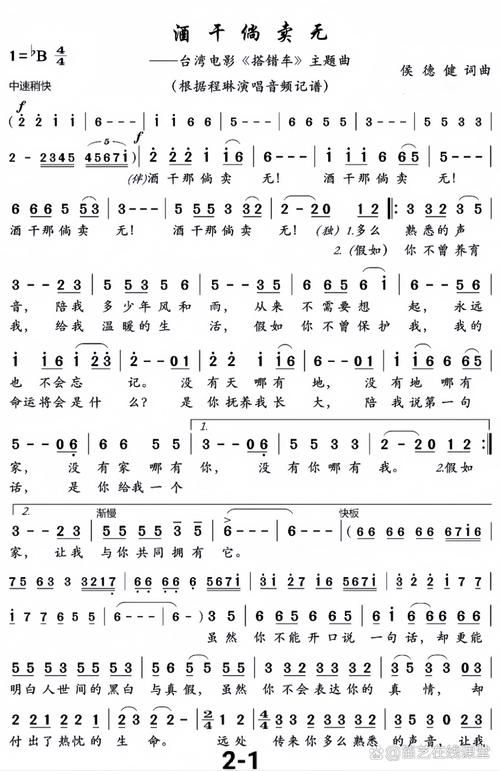

后来北京人在纽约的千万里火了,有人说是“留学者的圣歌”,其实不止。当“ trough the wind and the rain, I'll be standing strong like a tree”响起,唱的哪是异国他乡的漂泊?是中国人骨子里的“走得再远,不能忘了根”。

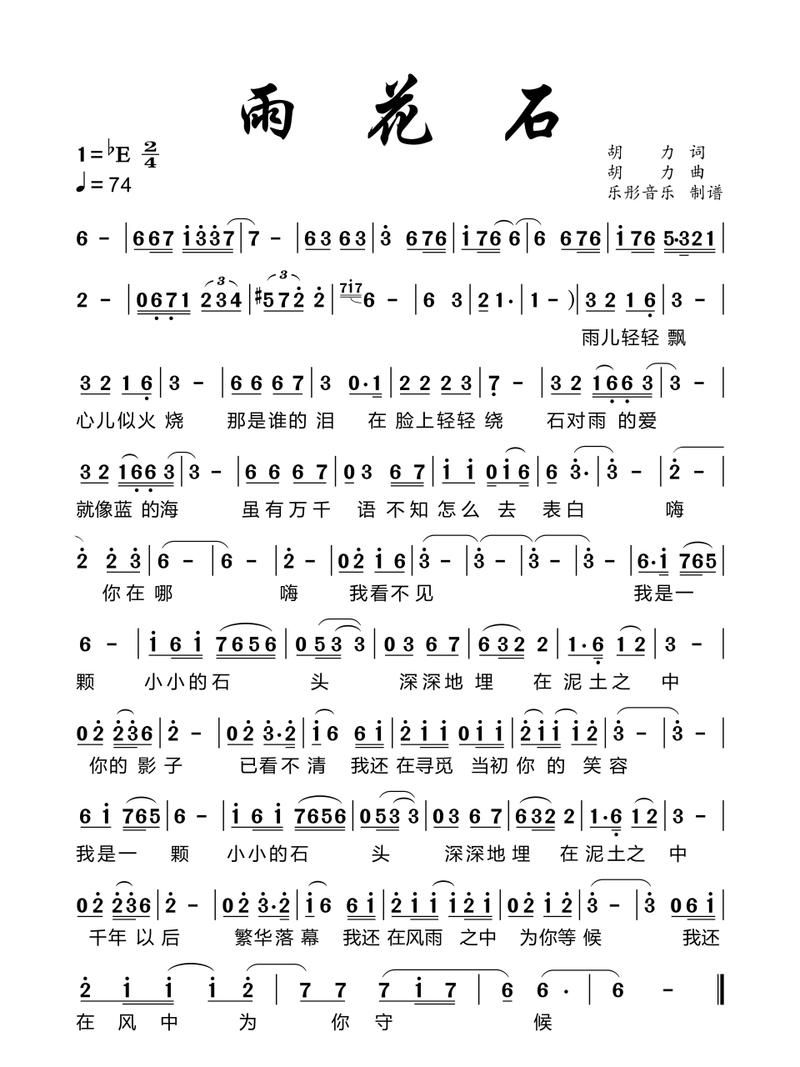

再听弯弯的月亮,很多人以为它是“情歌”,其实是刘欢写给故乡的散文诗。“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,1993年他唱这首歌时,正看着北京胡同里的老院子慢慢消失,嗓子里那种温柔的怅惘,让每个在城市化浪潮中长大的人都能共情——我们每个人心里,都有一轮“弯弯的月亮”。

他的唱法,从“炫技”到“不炫技”,藏着对音乐的敬畏

年轻时刘欢可是“华语乐坛的教科书级唱将”,音域横跨四个八度,能把美声、民族、流行揉得毫不违和。但奇怪的是,他后来的歌越来越“平”,甚至有人说他“唱功退步了”。

真退步了吗?你看人世间的主题曲,“世间的,路千万万条”这句,他没用任何一个高音技巧,就是用最醇厚的男中音,像讲故事一样慢慢铺陈。可为什么听的人鼻子发酸?因为他把三十年光阴的悲欢,都揉进了那个气口里——周家父母的白发,周秉昆的苦辣,周蓉的执着,全在那句“人世间,苦辛”里。

刘欢自己说过:“唱歌不是为了展示嗓子,是为了让词和活起来。”早年在录制千万里时,他为了找到“漂泊感”,在录音室里待了三天,反复改了17遍和声,连制作人都要疯了:“刘老师,听众哪听得出半度音的区别?”他却说:“我知道,但周萍站在纽约街头看雪的时候,心里就是那个味儿。”

这种对“细节偏执”,让他的歌有了“人格魅力”。就像老茶,初尝平淡,回味却有层层叠叠的香。现在很多歌手靠技巧“炫技”,可刘欢偏要用“减法”:少花哨的转音,多真挚的停顿;少华丽的编曲,多扎实的旋律。这大概就是为什么年轻人听他的歌,会觉得“像被长辈抱了抱”——不浮躁,有分量。

他从不“追潮流”,却成了最大的“潮流”

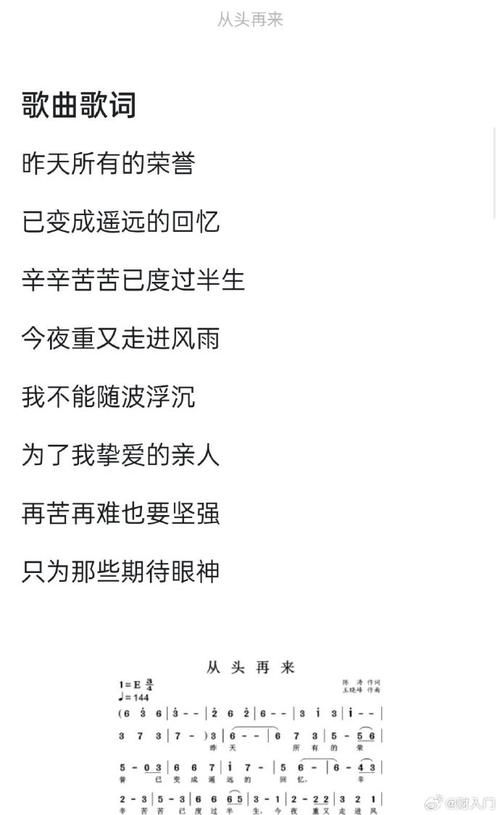

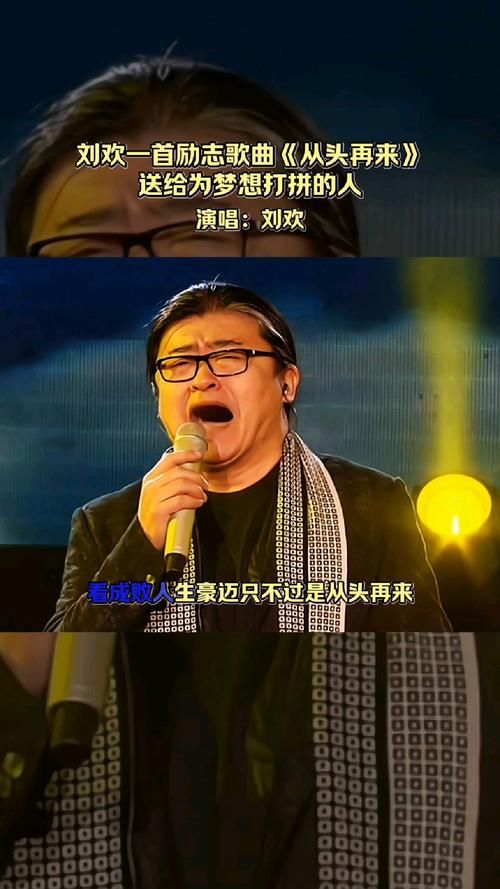

近几年短视频里,“刘欢合唱”突然火了。00后大学生用好汉歌做军训BGM,00后宝妈用弯弯的月亮哄宝宝睡觉,甚至连电竞比赛的现场,都会放从头再来——“心若在,梦就在”的歌词,成了年轻人打不倒的口号。

有意思的是,刘欢从不迎合潮流。前些年短视频神曲泛滥,他却说:“音乐不能只追求‘洗脑’,要能让人停下来想一想。”所以他拒绝了无数“快歌”邀约,反而扎在工作室里,给觉醒年代写国际歌,给山海情写绝壁之上,甚至为纪录片地球脉动写中文主题曲。

他就像一个“逆行者”,别人往快走,他往深挖。可正是这份“不合时宜”,让他的歌成了“不褪色的经典”。就像网友说的:“当全网都在追求‘15秒出圈’,刘欢却在告诉我们:真正的好音乐,要经得起30年的打磨。”

前几天看到刘欢的采访,头发花白,笑着说:“现在听自己年轻时的歌,会脸红,太用力了。但现在唱这些歌,好像和当年不一样了——年轻的时候唱‘大河向东’,是为了喊出自己的劲儿;现在唱,是为了告诉年轻人:‘别怕,往前走’。”

突然懂了。刘欢的歌为什么能听一辈子?因为他唱的从来不只是旋律,是一个中国人的成长、一个国家的变迁,是我们每个人藏在心底的那句“故乡的风,吹不散心中的梦”。

此刻耳机里正好放从头再来——“看成败人生豪迈只不过是从头再来”——如果你也听哭了,不妨问自己:刘欢的歌,到底唱的是谁的故事?