你有没有过这样的时刻?某个深夜开车,电台随机切到刘欢的千万次的问,那醇厚得像陈年普洱的嗓音漫出来,突然就让堵在路上烦躁的心,跟着歌词里的“千万里,我追寻着我”安静下来;又或者是在某个清晨的咖啡馆,邻座客人的蓝牙音箱飘来比利·乔尔的Honesty,钢琴键叮咚敲着,那句“Honesty is such a lonely word to find”像羽毛轻轻扫过心尖,让你忍不住放下咖啡杯,跟着哼起来。

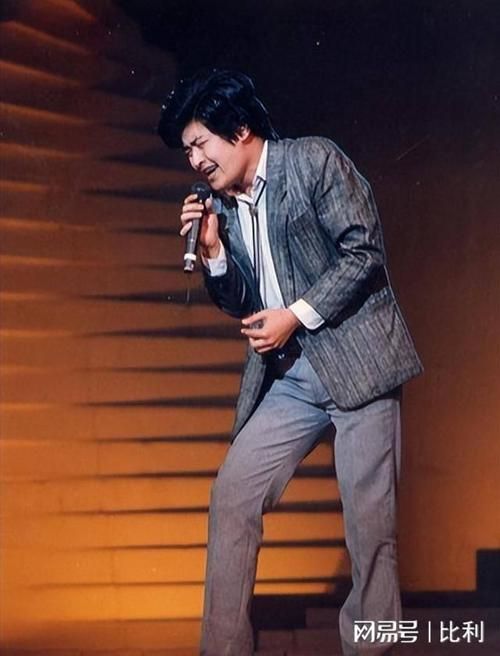

一个是北京胡同里走出来的“歌坛皇帝”,西装革履、气质儒雅,开口却是能掀翻屋顶的高音;一个是来自长岛的“钢琴诗人”,总带着点不羁的卷发和随性的笑容,手指在黑白键上跳舞时,整个人都在发光。刘欢和比利·乔尔,这两个连面都没见过几次的人,却像两棵长在不同大陆却同样枝繁叶茂的大树,根系深深扎进“好音乐”的土壤里,用各自的方式,让几十年的华语乐坛和欧美流行乐,都绕不开他们的名字。

第一眼:截然不同的“起点”,藏着同样“较真”的根

很多人认识刘欢,是从1990年亚运会开幕式上的亚洲雄风开始的——那个站在舞台中央,声音洪亮得能穿透整个工体的男人,成了那个时代“大气”“磅礴”的代名词。但你可能不知道,这位后来被称为“音乐教授”的歌手,最初学的是法律,是中央政法大学的老师。他走上音乐之路,纯粹是因为“喜欢”。

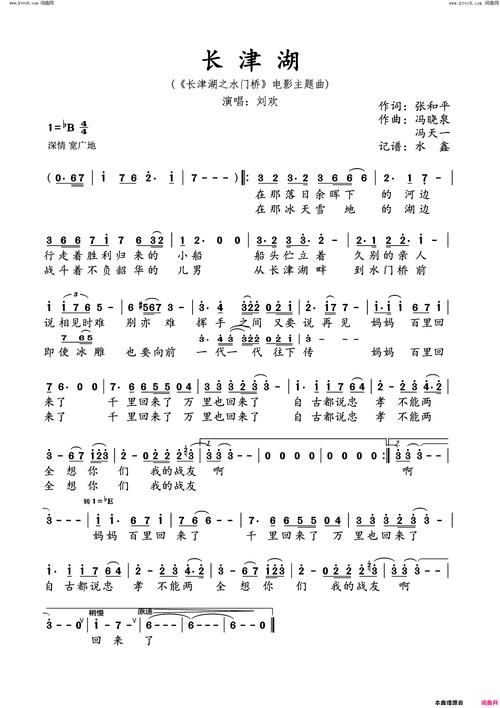

“唱嘛,能唱成什么样咱不知道,但不能唱跑味儿。”刘欢总这么说。他唱歌从不“飙”音飙得空洞,每个音节都像在讲一个故事。好汉歌里“大河向东流哇”的豪迈,你能听出好汉的江湖气;弯弯的月亮里“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”的温柔,你能闻到江南水乡的烟火气。连唱天地孤影任我行,他都自带一股“侠客归来”的沧桑,不是刻意模仿,而是把歌词里的人间冷暖,都揉进了自己的声线里。他曾在采访里说:“我不在乎别人说我算几流歌手,我只要一开口,你就能听出这是刘欢。”这份“轴”,让他成了华语乐坛的“活化石”。

另一边,比利·乔尔的故事,更像是一部“草根逆袭”的剧本。他出生于纽约长岛一个普通的犹太家庭,小时候不爱学习,却对情有独钟。14岁时,他跟着酒吧里的乐队弹琴唱摇滚,混迹于小酒馆、夜总会,为了赚生活费,甚至给脱衣舞乐队伴奏。他写过很多没人要的歌,也经历过唱片公司解约的低谷,直到1983年,专辑An Innocent Man里那首Uptown Girl火遍全球,他才终于从“酒吧歌手”变成了“Billboard常客”。

但比利·乔尔的“较真”,比刘欢有过之而无不及。他从不迎合市场,想写什么就写什么——可以是讲纽约浮华的New York State of Mind,也可以是写普通工人生活的Piano Man;可以是抗议战争的Leningrad,也可以是回忆初恋的She's Always a Woman。他曾说:“我不会为了卖唱片而改变自己的音乐风格,那样的话,我宁愿回去酒吧弹琴。”这份“不听劝”,让他成了欧美乐坛的“黄金时代符号”。

第二重:作品会说话,好音乐从不分“语言”与“地域”

如果说刘欢和比利·乔尔有什么共同点,那一定是他们的歌,你不用懂歌词,也能听懂情绪。

第一次听别董大改编的阳关三叠,很多人会被刘欢那一声“劝君更尽一杯酒”里的千回百折打动——不是凄厉,是那种“劝你别走,可你非走”的无奈,像秋日里飘落的最后一枚黄叶,落在心窝里发烫。后来他在中国好声音当导师,选学员不看“流量”,只看“声音里有故事”。有次有个农村姑娘唱映山红,他听得眼眶红红地说:“你这嗓子,像是从山坳里长出来的,野得很,也真得很。”这份对“真诚”的坚持,让他的歌成了几代人的“耳朵记忆”。

比利·乔尔也是这样。Piano Man里,他是酒馆里弹琴的艺人,听客人讲“大卫失业了,保罗去了圣地亚哥”,用吉他弦串起小人物的悲欢;比如Vienna里那句“Vienna waits for you”,不是在说奥地利首都,是在说“别急着长大,慢慢来,生活就在那里等你”。他的歌里,没有华丽的辞藻,只有最真实的生活切片——失业者的苦闷,恋人的离愁,纽约街头的喧嚣,还有对平凡的敬意。很多美国人说:“听比利的歌,就像在听自己的故事,带着点甜,又带着点涩。”

有趣的是,这两位语言不通的歌手,居然在“跨文化共鸣”上撞了车。刘欢的从头再来,唱的是“心若在梦就在”,是低谷时的自我激励;比利的My Life,唱的是“I just wanna be me”,是迷茫时的自我肯定。一个在东方喊“从头来”,一个在西方喊“做自己”,隔着太平洋,却喊出了同样的人生态度。难怪有人说:“好的音乐,是全世界的止痛药,也是充电器。”

第三层:舞台上的“老顽童”,台下藏着“生活家”

熟悉刘欢的人都知道,生活中的他,和舞台上的“霸气”完全不一样。他爱打篮球,退休球衣号码是23号(和乔丹一样),和朋友们打球时,输了会像孩子一样跺脚;他爱玩魔兽世界,为了学会游戏里的矮人语,真去研究了苏格兰方言;他更爱给女儿扎辫子、做饭,曾在采访里笑着说:“我炒的‘木须肉’,女儿说比我唱得还好听。”

舞台上的他,却像换了个人。60岁的人开演唱会,还能唱足三个小时,高音依旧稳如磐石。有次唱少年壮志不言愁,唱到“明知征途有艰险,越是艰险越向前”,他突然停下来,笑着跟台下的观众说:“你们现在听这歌,是不是觉得特中二?可那时候的我们,就是这么‘愣头青’啊!”这份“不端着”,让他的演唱会成了“爷青回”的现场——年轻人听“爷青回”,中年人听“当年的我”,老年人听“那时候的我们”。

比利·乔尔更绝。快70岁的人,至今还在全球巡演,而且从不唱安可曲——因为他觉得“演够了就走,没必要客气”。他最常做的事,是在演出中途突然停下来,跟观众聊家常:“刚才弹到Scenes from an Italian Restaurant,你们有没有想起第一次约会的人?”他甚至会为了观众的温度,临时加演一首老歌。有次演出下暴雨,他冒雨唱到最后一曲,观众打着伞为他合唱,他抹了把脸上的雨水说:“今天这雨,和1975年我在费城那场雨一样,都是老天爷给的伴奏。”

他们都明白:舞台不是秀肌肉的地方,而是和观众“交朋友”的地方。所以刘欢会说“我不是在唱歌,是在聊天”,比利·乔尔会说“我不是在表演,是在分享生活”。这份对舞台的敬畏,对观众的真诚,让他们成了“越老越吃香”的传奇。

最后一个问题:为什么我们现在,还需要刘欢和比利·乔尔?

在这个“流量为王”的时代,新歌层出不穷,爆款神曲来去匆匆,为什么我们还是会时不时地,把刘欢的弯弯的月亮和比利·乔尔的Honesty翻出来听?

或许是因为,他们的歌里有“人”。刘欢唱的是中国文人的风骨——“笑看红尘,不理那朝朝暮暮”;比利·乔尔唱的是美国人的热血——“It's always been a dream of mine to get out of this place.” 他们的歌里,没有浮夸的炫技,没有空洞的口号,只有最朴素的情感:对生活的热爱,对理想的坚持,对普通人的理解。

就像有人问刘欢:“你唱了这么多年,有没有觉得累了?”他摇摇头说:“累?唱到好听的歌,我心里比吃了蜜还甜。”比利·乔尔也说过:“我写歌、唱歌,不是为了当明星,只是为了在几十年后,还有人会说:‘嘿,那家伙的歌,陪我度过了一个难忘的夏天。’”

是啊,真正的好音乐,从来不会因为“过时”而被遗忘。它会像刘欢嗓子里的醇厚,像比利·乔尔琴键上的温柔,在某个不经意的瞬间,悄悄走进你的心里,告诉你——无论世界怎么变,那些关于爱与勇气、关于坚持与梦想的歌,永远都在。

或许,这就是两位隔着太平洋的传奇,留给我们的最珍贵的礼物:在快节奏的生活里,别忘了停下来,听听歌里的故事,也听听自己的心。