当无数人在屏幕前为刘欢的弯弯的月亮热泪盈眶时,一个声音在回荡:这十年沉寂,他究竟经历了什么?

2019年,当歌手的聚光灯再次聚焦在刘欢身上时,整个乐坛屏息凝神。这位曾以千万次的问弯弯的月亮定义一代人音乐记忆的“歌坛巨匠”,在经历心脏搭桥手术后的十年,选择以最震撼的方式宣告回归。舞台上,他沉稳的声线依然能穿透喧嚣,举手投足间那份沉淀下来的艺术张力,让无数观众感叹:刘欢,从未离开。

十年沉寂,只为这一次更庄严的登场

时间回溯至2009年,正值事业巅峰的刘欢因突发心肌梗塞紧急接受心脏搭桥手术。术后,他主动淡出公众视野,将重心转向教学和学术研究。“手术让我明白,生命不仅是歌唱,更是对音乐的敬畏与沉淀。”他在一次访谈中坦言。这十年间,他拒绝无数商业邀约,却坚持在校园里培养年轻歌手,用专业的“科学混声”训练体系重塑流行音乐教育的标准。

当歌手2019的邀请递来,外界猜测他是否已放下话筒。然而刘欢的决定出乎意料:“艺术的生命在于表达,当身体允许,我需要站回舞台。”这一站,他拒绝了所有炫技的编排,用弯弯的月亮最本真的演绎,唤醒了观众心底最柔软的记忆——原来有些声音,岁月从未磨平。

病痛为尺,艺术为盾:刘欢的生存哲学

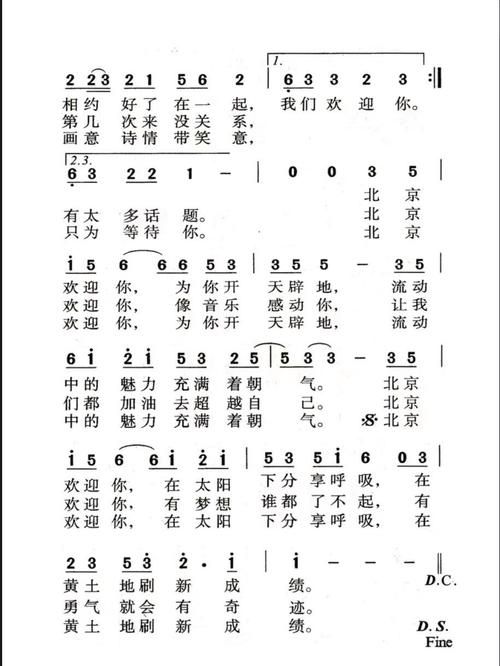

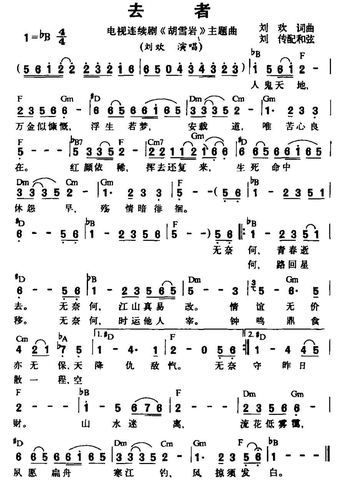

“我是医生建议的‘慎劳者’,但舞台是心跳加速的地方。”刘欢在复出后接受采访时笑称。他的团队透露,每次演出后他都需要更长的恢复时间,录音棚更是严格控制时长。但这并未限制他对音乐的探索——他尝试将电子合成器融入从头再来,用摇滚节奏颠覆相约一九九八,在传统与先锋间寻找平衡点。

更令人动容的是他对行业的责任感。在综艺节目中,他直言不讳地批评“数字修音滥用”,呼吁“让现场回归本真”。当年轻歌手为技巧焦虑时,他强调:“技术是骨架,情感是灵魂。没有灵魂的炫技,不过是精密的发声器。”这种近乎“固执”的专业坚持,让他在浮躁的娱乐圈中成为一座精神灯塔。

舞台之下:一个“非典型巨星”的真实轨迹

褪去光环的刘欢,更像一位学者。书房里堆满音乐理论书籍,他每天凌晨四点起床研读;课堂上,他常因讲某个发声技巧而忘记下课时间;家里,女儿弹钢琴的旋律是他最珍爱的背景音。妻子卢璐曾调侃:“他连买菜都在琢磨某个音节的气息如何控制。”

2019年,他成立“刘欢音乐教育基金”,致力为基层音乐教师提供培训。当被问及为何亲自授课,他引用肖邦的话:“钢琴教育不是教你弹奏多少曲子,而是教会手指如何思考。”这份对艺术的虔诚,让“歌手”这个头衔在他身上超越了职业属性,成为一种生命态度。

当经典遇见时代:刘欢的“不完美”艺术启示录

在快消品式盛行的今日乐坛,刘欢的“慢艺术”显得格格不入。他拒绝短视频平台的碎片化传播,坚持整张专辑的创作理念;他不为数据妥协,坚持在作品里探讨社会议题。这种“逆流而上”的坚守,反而让2019年的复出成为文化事件——当好汉歌的旋律响起,广场舞大妈与00后听众同时停下脚步,证明真正的好作品能跨越代际的鸿沟。

“艺术若只为迎合,便失去了存在的意义。”刘欢在复出演唱会尾声说。或许这正是2019年他带给行业最珍贵的启示:当流量成为数字的傀儡,真正的艺术家该像他一样,用生命体验浇灌作品,让经典在岁月淬炼中愈发璀璨。

刘欢的舞台生涯早已超越歌手的范畴,成为一部关于热爱、坚韧与艺术尊严的启示录。当聚光灯暗下,那些关于生命与旋律的思考仍在回响——当你的声音能穿越时空,又何须被掌声定义?