如果说华语乐坛有哪位歌手,能让人一听前奏就想起青春里的热血、岁月里的沉淀,甚至某个年代的集体记忆,那刘欢一定榜上有名。可“刘欢款”这三个字,从来不是简单的“刘欢的歌”——它像一坛陈年酒,封存着90年代的音乐理想,也像一盏不灭的灯,照着当下喧嚣乐坛里的坚守。有人说他“高不可攀”,毕竟那副老天赏饭的唱功和学院派的严谨,让多少后辈望而却步;但也有人觉得,他“离我们很近”,从好汉歌的豪情到弯弯的月亮的温柔,从综艺里掏心窝子的点评到台下对学生的耐心,刘欢的“款”,从来不是端着的架子,而是刻在骨子里的真诚与专业。

第一个“款”:是唱入骨血的歌,是刻进时代的印记

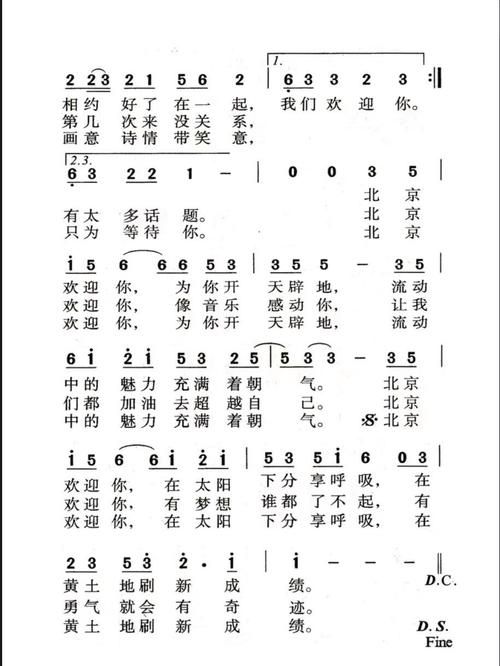

你敢信吗?35年前,一首少年壮志不言愁就让全中国人记住了刘欢的声音。那是1987年,电视剧便衣警察开播,26岁的刘欢站在录音棚里,用混着青涩与力量的嗓音,唱出了“几度风雨几度春秋,风霜雪雨博激流”的赤诚。那时候的他可能没想到,自己会成为一代人的“声音启蒙”——后来北京纽约里的“千万里千万里,我追寻着你”,弯弯的月亮里的“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,甚至好汉歌里“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的即兴高腔,每一首都像时代的切片,拼出了普通人的生活与梦想。

有人说刘欢的歌“老”,可这些“老歌”为什么总能在新一代听众里翻红?去年B站上,有个00后up主剪了弯弯的月亮的混剪视频,配文“小时候不懂妈妈的眼角为什么总带愁,听懂这首歌才懂,那是她为生活奔波时,藏在温柔里的疲惫”,一夜播放量破500万。评论区里,有人晒出妈妈的旧照片,有人说“原来我爸当年追我妈,放的是千万次的问”。刘欢的“款”,从不是刻意迎合潮流,他只是把对生活的理解、对情感的体悟,都揉进了旋律里。所以他的歌能跨年代,因为真正的好音乐,从来不怕岁月——它就像老朋友,你在哪个阶段听,都能听出新的滋味。

第二个“款”:是“学院派”的底气,是不追流派的坚守

可能有人觉得,刘欢是“不食人间烟火”的音乐大神——中央音乐学院教授、歌唱家,头衔多得数不过来,唱的要么是艺术歌曲,要么是影视经典,好像离“流行”很远。但你仔细听,他的流行歌里,藏着学院派的严谨,也藏着对大众审美的不妥协。

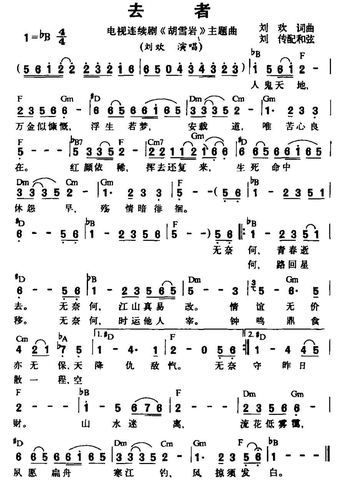

就说好汉歌吧。1998年水浒传选角,导演找刘欢写主题曲,要求既要“水浒气”,又要让老百姓听得懂、喜欢唱。刘欢没按套路出牌,没用传统戏曲腔,也没用电音摇滚,他把河南梆子的韵脚揉进流行旋律里,副歌那句“大河向东”的即兴高腔,既是他多年美声功底的自然流露,又带着一股江湖草莽的洒脱。后来他说:“我不想做个‘匠人’,更不想做个‘跟风者’。音乐得有根,这个根,是你对文化的理解,也是你对听众的尊重。”

这份“不妥协”,让他在后来无数流量歌、口水歌轰炸的年代里,成了乐坛的“定海神针”。记得歌手舞台上,他唱从头再来,没有炫技,没有华丽的编曲,就只是用他那略带沙哑的嗓音,唱出“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,台下60岁的导演、20岁的学生,跟着合唱红了眼眶。那一刻没人关心他是不是“冠军”,只知道刘欢的歌,总能唱到人心里去。因为他从不用“套路”绑架听众,而是用“真诚”打动人——这或许就是“刘欢款”里,最硬的底气。

第三个“款”:是“老师”的本分,是匠人的温柔

除了歌手、教授,刘欢还有一个更鲜活的标签:音乐界的“老好人”。在中国好声音里,他当导师时,从不会用“别选我”“你不是我的菜”这种综艺套路。遇到有潜力的学员,他会掰开揉了心地分析:“你这气口没问题,但情感浓度不够,你想想这首歌唱的是不是你自己的故事?”遇到紧张的年轻歌手,他会笑着说:“别紧张,我当年第一次上台,腿抖得跟筛糠似的。”有次学员唱他写的送你一片温柔,他当场掉泪:“歌词里‘无论多久,无论多远,我都会在你身边’,是我想对所有普通人说的话。”

这样的“温柔”,在生活中随处可见。有次采访,记者问他:“您现在还坚持给学生上课吗?”他说:“当然,讲台对我来说不是工作,是传承。我当年学唱歌,老师也是这么一句一句抠出来的,现在我做点什么,能让年轻人少走弯路,值了。”他甚至会把学员的demo带回家,半夜听,第二天写几页纸的反馈。有人笑他“太较真”,他却说:“音乐这东西,差一点,味道就变了。我老师这么教我的,我也得这么教他们。”

这种“较真”,其实是匠人的本分。他不追热搜,不搞绯闻,连社交媒体都很少发,每天就是在书房写歌、在教室上课、在录音棚琢磨细节。可这样的“慢”,却让他成了无数音乐人心中“最值得尊敬的人”。就像李健说的:“刘欢老师就像一座山,你不一定常去看他,但你知道,他一直在那里,稳稳的。”

说到底,“刘欢款”从来不是什么神秘的标签,它是岁月沉淀的歌声,是专业打磨的底气,是温暖待人的温柔。在这个什么都追求“新”、追求“快”的时代,刘欢和他的音乐像一面镜子,照出我们对“好”的定义——不是流量有多高,不是话题有多热,而是能不能穿过时间,依然能让人听见真诚,记住感动。

下次再听到刘欢的歌,不妨慢下来听听——你会发现,那些“款”里的情怀与坚守,从来不是过时的老物件,而是刻在华语音乐DNA里,永远不会褪色的光。