要说华语乐坛的“定海神针”,刘欢绝对是绕不开的名字。有人叫他“歌坛巨匠”,有人称他“音乐活化石”,但不管是哪个标签,都无法完全概括他歌声里的分量——从少年壮志不言愁的热血沸腾,到好汉歌的豪情万丈,再到从头再来的沧桑厚重,他的歌从来不是简单的旋律,而是一代人的集体记忆,是中国流行音乐的“活教材”。

你有没有发现?刘欢的歌就像老酒,越品越有味。哪怕过去几十年,旋律一响,瞬间就能把人拉回某个特定的年代。今天就想跟大家聊聊:为什么刘欢的歌能“常听常新”?那些被我们反复传唱的经典背后,藏着怎样的故事?

从少年壮志不言愁到好汉歌:他的歌,就是时代的注脚

1987年,电视剧便衣警察热播,主题曲少年壮志不言愁横空出世。那时候的刘欢还没像现在这么“家喻户晓”,但开口的那一瞬间,整个乐坛都震了——他那浑厚如磐石的声音,像一把锤子,砸进了无数人的心里。“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”,唱的便衣警察的英雄气,更是那个年代年轻人“不服输”的劲儿。这首歌后来成了“中国电视剧主题曲天花板”,直到今天,每当听到前奏的鼓点,还是会让人热血上涌。

如果说少年壮志不言愁是“英雄之歌”,那1998年的好汉歌就是“国民神曲”。作为水浒传主题曲,刘欢用带着江湖气的嗓音,把“大河向东流啊,天上的星星参北斗”唱得荡气回肠。很多人不知道,这首歌其实是刘欢即兴发挥的——原版有段拖腔“嘿咻嘿咻”,是他觉得“不够爽”,现场加的,结果反而成了最抓耳的记忆点。后来这首歌火到了海外,连外国人都跟着哼“天上的星星参北斗”,成了中国文化输出的一个缩影。

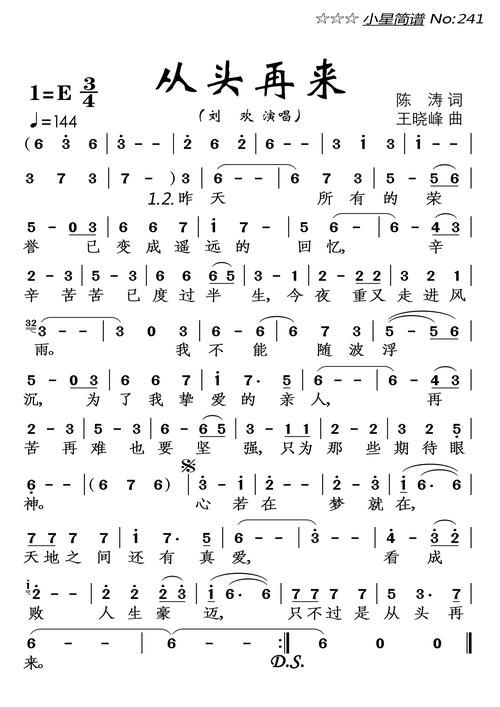

刘欢的歌总“踩在时代的鼓点上”。2008年汶川地震,他唱从头再来,用“心若在,梦就在”的旋律,给无数人重新站起来的力量;2013年唱凤凰于飞,电视剧甄嬛传火爆全网,这首歌把“旧梦依稀,往事迷离”的宫廷哀怨,唱成了刻骨铭心的古典美。他的歌从不是“为唱而唱”,每一个音符都藏着对生活的理解,对时代的回应。

为什么刘欢的歌“耐听”?因为他的声音里有“故事感”

很多人说,听刘欢的歌,像在和一个“老朋友”聊天。他的声音没有过多技巧修饰,却像一把钝刀子,慢慢割进心里——不是那种尖锐的痛,是温润的、绵长的,听一遍就忘不掉。

这源于他对“人声”的独特理解。刘欢常说:“歌是用来‘说’的,不是用来‘炫’的。”比如他唱千万次的问,没有飙高音,却用气声里的颤抖,唱出了北京人在纽约里“如果他留在这里,如果当初我没走”的悔恨与挣扎;唱弯弯的月亮,把“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”唱得像在故乡的河边坐着,月色正好,心事悠悠。

更难得的是,他的歌“跨年龄”。80后听少年壮志不言愁,青春里有股冲劲儿;90后听好汉歌,江湖里有股洒脱劲儿;00后听凤凰于飞,古典里又有股劲儿。不同年龄段的人,都能从他的歌里找到自己的共鸣点——这不是刻意讨好,而是他的音乐里有“人性的底色”:爱、恨、喜、悲、坚持、释怀……这些情感是共通的,跨越了年代。

被低估的“音乐诗人”:刘欢的歌,藏着中国文化骨子里的美

很多人只记得刘欢的“豪情”,却忽略了他的“细腻”。其实,他一直在用音乐传承中国文化,只是方式很“低调”。

比如弯弯的月亮,旋律里是江南小桥流水的婉约,歌词里是故乡的人情味,他把中国风的“柔”唱到了极致;北京,北京里,“不敢在午夜问路,怕走到了百花深处”,唱的是老北京的烟火气,是游子对城市的复杂情感;难说再见里,“我和你不曾分手,只是在漫漫长夜,各自感伤”,又把中国人的含蓄与深情,唱成了触动人心的力量。

他甚至把“世界音乐”和中国元素融合过。1993年唱千万次的问,用了摇滚的编曲,却保留了中文的叙事感;后来在我是歌手唱往日时光,用蒙古长调的转音,把“旧时光里的你,是否也和我一样,忽然忽然就老了”,唱成了一首跨越民族的诗。刘欢的歌不是“西方化的流行”,也不是“刻板的传统”,而是把中国文化揉碎了,再用自己的声音“酿”出来——有根,有魂,有温度。

结语:刘欢的歌,为什么值得我们反复听?

其实答案很简单:因为他唱的是“人”,是“情”,是“时代”。他的歌没有华丽的辞藻堆砌,却用最真诚的声音,把生活中的喜怒哀乐、时代的波澜壮阔,都唱进了听众心里。

30年过去,刘欢从“歌坛新人”变成了“音乐教父”,但他依然在创作,依然在舞台上唱着那些“老歌”。有人说他“固执”,可正是这份固执,让华语乐坛有了可以“留存下去的经典”。

下次当你听到“大河向东流啊”,或者“心若在,梦就在”,不妨跟着哼两句——你会发现,那不只是刘欢的歌,是我们这一代人的青春,是中国流行音乐的黄金时代,永远回不去的,却又一直在心里的旋律。