提起华语乐坛的“不老传奇”,总绕不开两个名字——刘欢与李克勤。一个是从北京胡同里走出的“音乐教父”,用醇厚的嗓音刻下时代的音符;一个是香港乐坛的“零失误歌者”,用舞台的坚守对抗浮华的流逝。当流量明星如潮水般退去,他们却像磐石般立在岸边,用一首首老歌、一场场演出,告诉所有人:真正的实力,从来不怕时间考验。可问题来了,在这“快餐式娱乐”当道的年代,他们到底藏着怎样的“保鲜秘籍”?

从“好汉歌”到“千千阙歌”,他们都在唱什么?

很多人第一次认识刘欢,是1998年水浒传里那句“大河向东流啊”,那段高亢又沧桑的好汉歌,成了多少人记忆里的“BGM”。但你可能不知道,为了录这首歌,他在棚里待了整整三天,每个音符都反复打磨,连录音师都说“刘欢的歌,连呼吸都有故事”。后来,弯弯的月亮里的温柔、从头再来里的力量,他从不追着潮流跑,反而像个“音乐匠人”,把民族的、流行的、古典的元素揉碎,酿成自己的酒。

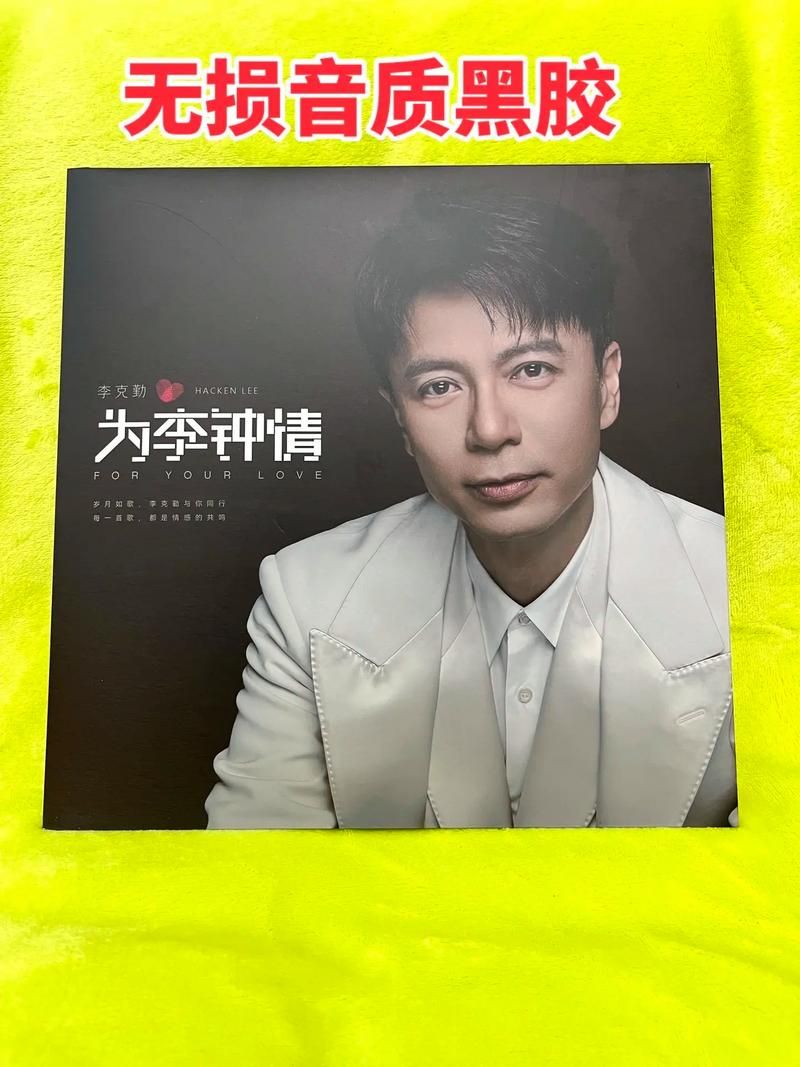

李克勤则更像香港乐坛的“定海神针”。1986年他拿掉TVB全球华人新秀歌唱大赛冠军时,多少人以为他会是“昙花一现”,结果这一“定”,就是38年。从红日里“命运就算颠沛流离”的呐喊,到月半小夜曲里“仍愿对着过千的山雪”的深情,再到我是歌手里“那些年”的催泪一唱,他唱的不是歌,是普通人的喜怒哀乐。有老观众说:“看李克勤的演唱会,就像和老朋友聊天,他懂你没说出口的心事。”

其实,他们的共同点早已写在歌里:刘欢的歌里有“文化基因”,他总在用音乐讲中国故事,从非洲的呼唤到故宫的记忆,他从不把流行当作“目的”,而是“载体”;李克勤的歌里有“人间烟火”,他不写虚情假爱的“口水歌”,却把柴米油盐里的爱恨、职场中的压力、恋爱中的忐忑,都唱得直抵人心。就像他自己说的:“歌不是唱给自己听的,是唱给那些在生活中努力的人的。”

真正的“顶流”,从来不需要“蹭热度”

现在的娱乐圈,明星们忙着上综艺、拍短视频、搞“人设”,生怕被大众遗忘。可刘欢和李克勤,好像从来没“凑过这些热闹”。

刘欢这几年很少出现在公众视野,不是因为“过气”,而是他把时间都给了“幕后”。他当中国好声音导师时,从不吝啬帮新人改歌,有学员说他“刘老师改一句词,比我练一个月都有用”;他去高校讲课,讲的是“音乐与人生”,而不是“如何走红”。有人问他“为什么这么低调”,他笑笑说:“歌迷喜欢的是我的歌,不是我的‘八卦’。”

李克勤倒是偶尔会出现在综艺里,比如披荆斩棘的哥哥,但他不是去“争C位”,而是用实力当“气氛组”。他会在舞台上跪着唱,会帮兄弟们和声,甚至主动放弃“高光时刻”,把机会留给年轻弟弟。有年轻选手说:“克勤哥让我明白,‘偶像’不只有帅,还有‘担当’。”

说到底,他们从没想过当“顶流”,因为真正的“顶流”,是观众心里的一份“惦记”。就像刘欢的歌,几十年后依然有人哼唱;李克勤的演唱会,开到80岁都会场场爆满——这才是最硬的“数据”,比任何热搜都管用。

流退去,留下什么?

这两年,乐坛总在讨论“实体专辑没人听”“Live现场被修音毁掉”。但刘欢和李克勤的演出,却成了“活化石”。刘欢的演唱会,从来不用预录伴奏,他的乐队跟着他的情绪走,每一次即兴都是独一无二的“礼物”;李克勤的“左麟右李”演唱会,跑了20年,场场大合唱堪比“万人K歌”,有观众说:“在克勤的现场,我找回了小时候听歌的感动。”

或许,这就是他们给乐坛留下的答案:真正的音乐,不需要“滤镜”,不需要“套路”,只需要对艺术的敬畏,对观众真诚。就像刘欢说的:“好歌是能活着的,它会自己走到听众心里。”李克勤也说:“只要还有人愿意听,我就会一直唱下去。”

所以,当我们在讨论“流量明星”的保质期时,或许该问问自己:真正能陪你走过岁月的,究竟是那些昙花一现的“热闹”,还是像刘欢、李克勤这样,用一辈子做好一件事的“匠人”?

毕竟,时间是最公正的裁判,它会淘掉所有虚浮的泡沫,留下的,永远是金子般的实力。