说起来,你有没有过这样的时刻?深夜加班回家的路上,耳机里突然响起"我爱你,你爱我,老鼠爱大米",嘴角会不自觉跟着扬起来;或是家庭聚会的KTV里,无论老一辈还是小辈,都能跟着"大河向东流,天上的星星参北斗"吼得声嘶竭虑。这两首歌,一个出自草根杨臣刚之手,一个由刘欢唱进中国人心里,一个像街边摊的煎饼果子,热气腾腾接地气;一个像宴席上的佛跳墙,用料十足有分量。两个看似八竿子打不着的人,却在二十年的时间里,把中国人的音乐记忆刻进了不同的年轮里——可到底是谁,更懂咱老百姓对音乐的渴望呢?

从"胡同口"到"金殿堂":两条完全不同的音乐起跑线

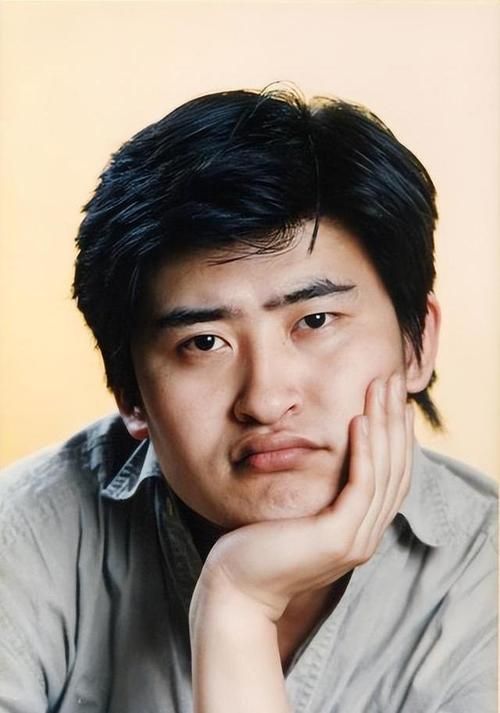

要说刘欢和杨臣刚,得先聊聊他们的"出身"。刘欢的音乐路,从一开始就带着"学院派"的标签。1987年,还在中央音乐学院读研的他,为电视剧便衣警察唱了主题曲少年壮志不言愁,那嗓子一开口,就跟当时的流行乐划清了界限——不是小情小爱的缠绵,是带着棱角的呐喊,是把年轻人的热血和家国情怀揉在一起的味道。后来弯弯的月亮好汉歌,再到北京奥运会主题曲我和你,刘欢几乎成了"中国主流音乐"的代名词:嗓音厚实如钟,控制力极强,唱歌时像在讲一个民族的故事,每个字都砸得实诚。

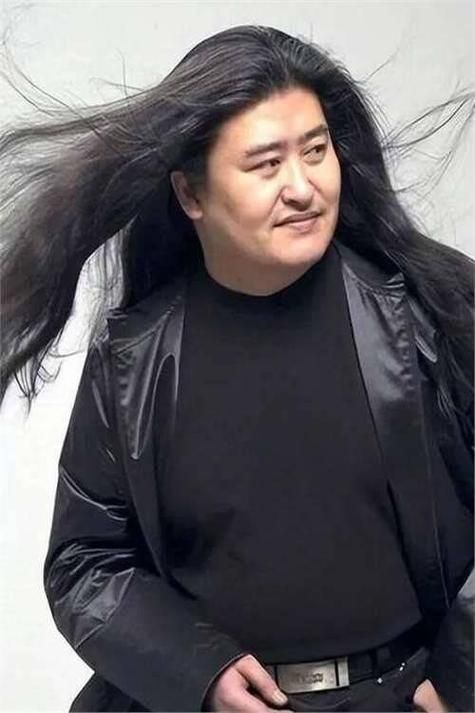

反观杨臣刚,他的起点,是2004年一个堆满杂物的出租屋。那时候他还是个没名没气的音乐爱好者,抱着一把破吉他,在网吧、酒吧里跑场子。直到有天他随手写了句"我爱你,你爱我,老鼠爱大米",觉得旋律简单上口,就做成彩铃发了出去。谁能想到,这首歌像疯了一样传遍了大江南北——手机里放的是它,大街小巷播的是它,连菜市场大妈砍价时都能哼两句。杨臣刚自己也懵了:"我就是想把喜欢的心情写简单点,没想到能火成这样。"

你看,刘欢是从"殿堂"走向大众,每一步都踩在音乐的专业性和艺术性上;杨臣刚是从"街头"冲上浪尖,靠着一股子生活的真实劲儿撞开了市场的门。一个像精心熬制的老汤,越品越有味;一个像刚出锅的炸鸡,又香又脆还管饱。

是"艺术的孤高"还是"共鸣的烟火":音乐到底该给谁听?

有人总说杨臣刚的歌"土",没有技术含量。可扪心自问,2004年前后的中国,谁没为老鼠爱大米疯狂过?那时候互联网刚兴起,年轻人爱在网上交朋友、传段子,这首歌的歌词直白得像朋友圈的文案,旋律简单得像小时候学的儿歌,一下子就戳中了大家对"简单喜欢"的向往。杨臣刚后来回忆:"有人说这歌俗,可俗的是人心啊?谁年轻的时候没说过一句'我爱你',凭什么唱出来就low了?"

再看看刘欢,他的歌从来不是"快餐"。好汉歌里"路见不平一声吼"的豪迈,是把水浒传里的江湖气唱进了骨头里;千万次的问里"千万里,我追寻着你",是北京人在纽约里华人的挣扎与坚守。刘欢自己说:"音乐不能只停留在'好听',得有东西在里头——是时代的情绪,是人的喜怒哀乐,是咱们这个民族走过的路。"他就像音乐界的"老中医",开的方子可能需要细品,但调理的是整个"音乐生态"的气血。

这就让人想问了:音乐到底是该做"阳春白雪",还是"下里巴人"?刘欢说音乐要有"灵魂",杨臣刚说音乐要"让人听得懂"。其实这两者哪有那么对立?你看孤勇者现在孩子们唱得比谁都大声,歌词里"谁说站在光里的才算英雄",不就是刘欢式的"精神内核"加杨臣刚式的"朗朗上口"吗?可能音乐最好的样子,就是既能像刘欢那样让人听完心里发沉,也能像杨臣刚那样让人跟着踩脚拍子。

二十年过去:一个"稳坐殿堂",一个"归于烟火",谁更懂"渴望"?

如今再提刘欢和杨臣刚,处境早已天差地别。刘欢还在综艺里当"音乐导师",开口点评就是"这个音准差在呼吸的支点上",更像一位守护音乐标准的"老法师";杨臣刚呢?早就不靠老鼠爱大米吃饭了,转行做了影视配乐,偶尔还直播跟粉丝聊聊天,说起当年走红,他笑着说:"现在要是谁再给我写老鼠爱大米2.0,我肯定不唱——时代变了,咱也得跟着变。"

可细想下来,他们其实都在用自己的方式回应着中国人的音乐"渴望"。刘欢的"殿堂高度",让音乐有了可以被仰望的标准,让年轻人知道,流行乐不只是奶茶店放的背景音,还能有重量;杨臣刚的"烟火爆款",则让音乐成了人人都能碰触的安慰剂,在最普通的旋律里,藏着一颗"我懂你"的心。

所以回到最初的问题:刘欢和杨臣刚,谁更懂中国人对音乐的渴望?可能这个问题,本身就问错了。真正的好音乐,从来不是选边站队——就像我们的日子,既需要刘欢那样能点亮星空的厚重,也需要杨臣刚那样能温暖巷子的微光。毕竟,谁能拒绝一个既能让你跟着好汉歌热血沸腾,又能让你在老鼠爱大米里想起初恋的人呢?