提起华语乐坛,总绕不开两个名字:刘欢和李谷一。一个用醇厚的男中音撑起过无数经典,一个用灵动的嗓音开辟过通俗先河。从春晚的舞台到音乐学院的讲台,从好汉歌的苍茫到乡恋的婉转,他们像两棵扎根很深的树,枝叶却伸进了几代人的青春里。可你有没有想过?当流量歌手还在热搜比拼“谁更火”时,为什么这两位“过气”的名字,依然能让无数人一听前奏就热泪盈眶?

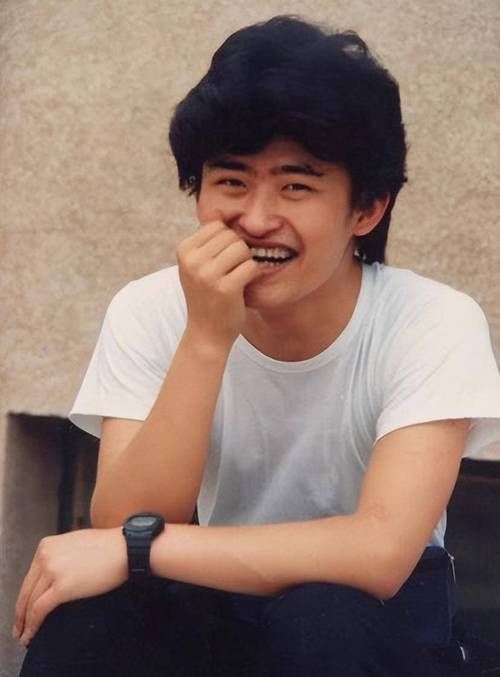

刘欢:不止是“歌神”,更是音乐里的“学者”

第一次听刘欢唱歌,很多人会愣住:这人是怎么把“故事感”和“技术感”揉得这么匀的?弯弯的月亮里,他像坐在胡同口的老朋友,把乡愁唱得像月光一样温柔又绵长;从头再来里,声音又陡然添了股铿锵,仿佛能穿透生活的迷雾。但你知道刘欢的本行是什么吗?——对外经济贸易大学的老师。

讲台上的他,会给学生讲“乐理与经济学的关系”,说“音乐是流动的情感,而经济学是理性的选择,两者本质上都在解决‘平衡’”;舞台上的他,为了唱好好汉歌,特意跑到黄河边听风啸水声,把“大河向东流”的苍茫,唱成了一部微缩的江湖史诗。他拒绝过无数综艺邀约,说“不想把唱歌变成‘流量游戏’”,却每年抽出时间为公益发声——为山区孩子筹款时,他站在台上半开玩笑:“我的歌虽然老,但换几间教室也挺好,对吧?”

现在回看,刘欢的歌里总藏着“清醒”。他从不刻意炫技,却总在你没注意的地方,精准地戳中你的心事。就像有人说的:“刘欢唱歌,不是用嗓子,是用生命里读过的书、走过的路、爱过的人。”

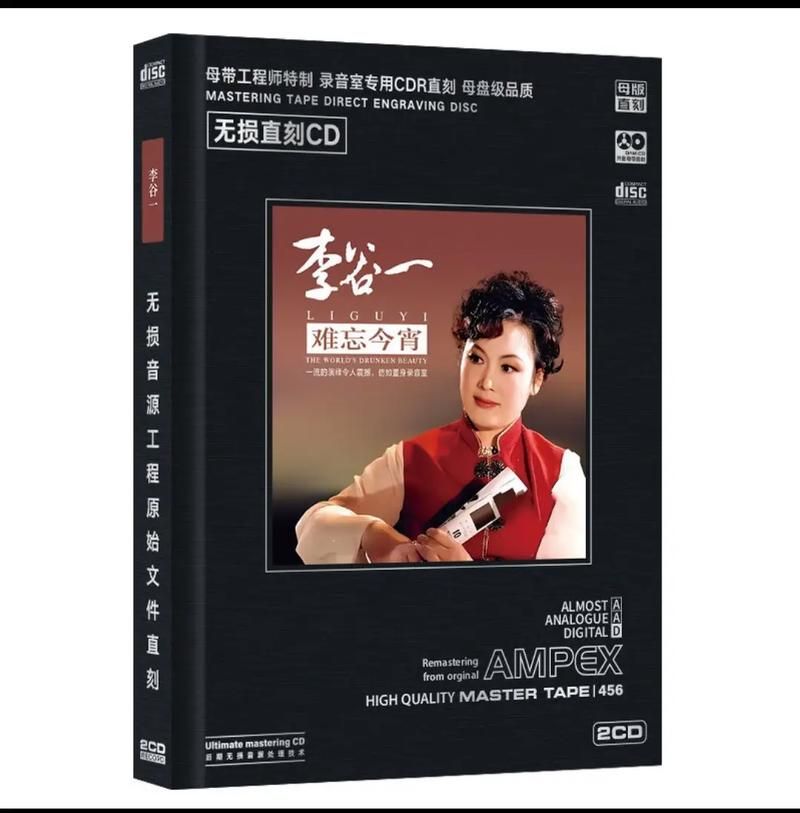

李谷一:从“中国第一位流行歌手”到“春晚定海神针”

如果说刘欢是乐坛的“定海神针”,李谷一就是那个“破冰者”。上世纪70年代末,一首乡恋火遍全国,却因为“太缠绵”被扣上“靡靡之音”的帽子。唱片店里,乡恋的磁带被偷偷藏在抽屉里,年轻人揣着录音机躲在被窝里循环——谁能想到?这首“禁歌”,后来竟成了中国通俗音乐的“开山之作”。

李谷一从不在乎这些标签。她学过花鼓戏,唱过民歌,又一头扎进流行音乐里,把边疆的泉水清又纯唱得清澈见底,把妹妹找哥泪花流唱得揪心裂肺。她还是春晚“常青树”,从1983年第一届春晚开始,连续28年登台,唱过拜年歌难忘今宵,也唱过我和我的祖国——有人说“没有李谷一的春晚不完整”,她却笑着说:“我只是个‘串场工’,把大家的心串在一起罢了。”

年过七旬,她依然活跃在舞台上,甚至会和年轻歌手合作说唱。有人劝她“保重身体”,她摆摆手:“身体是老了,但心没老。看着年轻人喜欢音乐,比我自己走红还高兴。”

为什么我们还需要刘欢和李谷一?

现在的乐坛,不缺“爆款歌手”,缺的是“能留得住的歌”。刘欢的歌,经得起几十年磨洗,李谷一的声音,能跨越几代人共鸣——因为他们唱的从来不是“技巧”,是“生活”:是普通人的喜怒哀乐,是一个时代的集体记忆,更是对音乐的敬畏。

或许正如李谷一在采访里说的:“唱歌不是为了‘红’,是为了‘懂’——懂人,懂心,懂这个时代。”而刘欢,则用一生的坚持告诉我们:“好的音乐,从来不怕慢,怕的是没灵魂。”

所以,下一次当你听到弯弯的月亮或乡恋时,不妨停下来想想:为什么这两个名字,能像陈年的酒,越品越有味道?或许答案就藏在他们说的那句老话里:“把心交给音乐,音乐才会把心还给你。”