1988年,央视春晚的舞台上,刘欢披着一件深色大衣,站在聚光灯下,用浑厚又带着撕裂感的声音唱起少年壮志不言愁。台下坐着的老百姓,从工地上的工人到胡同里的大爷,眼泪不自觉地往下掉——那歌声里,有他们没说出口的苦,有他们对生活的盼,还有一种“终于有人懂我了”的熨帖。

几乎在同一时间,一千公里之外的广东广州,一个叫李海鹰的音乐人,正对着琴键发呆。他刚从粤剧团的民间采风回来,脑子里总盘旋着几句:“弯弯的月亮,小小的桥,小小的船儿啊,摇着外婆的梦……”他想写一首“属于广东人的歌”,可不知道该用美声还是流行,不知道该写高楼大厦还是老榕树。

后来我们都知道了:少年壮志不言愁成了刘欢的“封神”之作,而弯弯的月亮成了李海鹰的“时代印记”。一个是北京音乐学院的教授,用歌声刻下中国人的脊梁;一个是广东音乐的“摆渡人”,用旋律留住岭南的烟火。这两个看似毫无交集的音乐人,却在四十多年的时光里,做了同一件事——用音乐给一个时代“注解”。

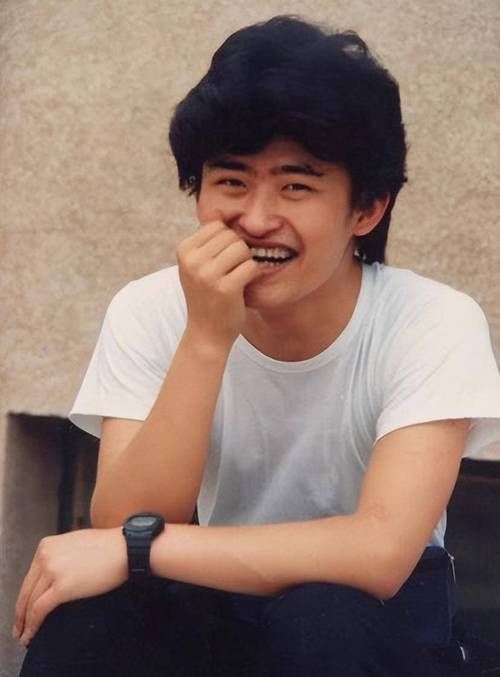

刘欢:他唱的不是歌,是几代中国人的“生活现场”

刘欢的嗓子,是天生的“共鸣箱”。高音像捅破天的云层,低音像扎根大地的树,中间音里又藏着最温柔的烟火气。但比嗓子更厉害的,是他“看见生活”的眼睛。

1985年,刘欢刚毕业当老师,还在酒吧驻唱。有天深夜,他看到一个打工的小伙子坐在角落抹眼泪,一问才知道,小伙子刚给家里寄完钱,剩下的钱连张回乡的车票都买不起。“我想我妈做的红烧肉了。”小伙子抽噎着说。那天晚上,刘欢唱了一首来自我心,台下所有人都安静了——没人知道他唱的是谁,只知道那歌词里“抬头看看天/月亮在白莲花般的云朵里穿行”,像照进了他们心里。

真正让他“出圈”的,是1990年的北京亚运会。当时要选一首主题歌,找了很多歌手,不是觉得“不够大气”,就是觉得“没感情”。最后导演组抱着试试的心态找到刘欢,他拿到歌词亚洲雄风时,先皱了皱眉——“这词有点口号啊”。但他琢磨了三天,在第二段副音加了句“我们亚洲,山是高昂的头”,突然就像通了电:原来“大气”不是喊出来的,是把每个普通人的尊严,藏在旋律里。

后来大家总说“刘欢的歌有力量”,可力量从哪来?是从好汉歌里“大河向东流”的烟火气里来——你以为他在唱英雄?不,他唱的是每个普通人对“舒坦日子的想”;是从千万次的问里“千万里,千万里,我追寻着你”的执着里来——你以为他在唱爱情?不,他唱的是那个年代中国人对“走出去”的渴望。

最让人忘不了的,是他在歌手2019唱的老腔。当陕西华阴的老腔演员扯着嗓子吼“他大舅他二舅都是他舅,高桌子低板凳都是木头”时,刘欢站在旁边,眼圈红了。他说:“我小时候在北京胡同里长大,就听这样的声音——没有技巧,全是生活。”那天他唱的不是老腔,是每个中国人心里都藏着的那句“啊,这才是咱的日子啊”。

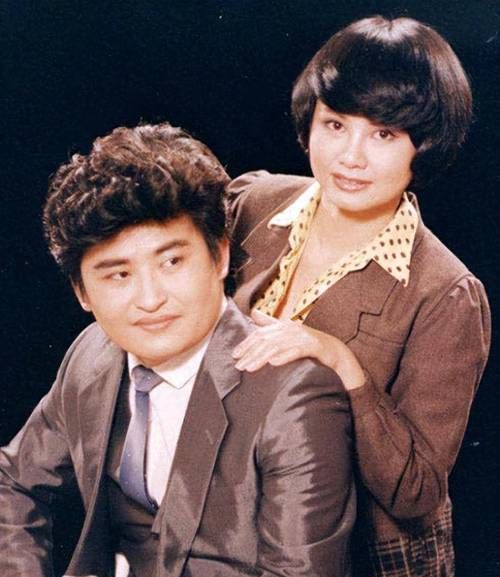

李海鹰:他用一根“弦”,把岭南人的乡愁捆了几十年

如果说刘欢的歌像“北方的酒”——烈、醇、直抒胸臆;李海鹰的歌就是“南方的茶”——淡、甜、回味悠长。

李海鹰是土生土长的广东人,从小听粤剧、喝早茶、听奶奶讲“南越王的故事”。可上世纪80年代末,流行音乐突然火起来,满大街都是“我的爱如潮水”“甜蜜蜜”,没人唱老榕树,没人唱珠江水。李海鹰急了:“咱们广东人就没有自己的歌吗?”

1989年,他跑到广东粤剧团的资料库,翻出了一大摞民间小调。其中有一首叫月光光,是广东人小时候哄孩子睡觉的童谣:“月光光,照地堂,年卅晚,摘槟榔……”他用简谱记下来,改了改节奏,加了个前奏,就是后来弯弯的月亮的雏形。可拿到录音棚,歌手们都懵了:“这歌太慢了,没高潮啊,能火吗?”

李海鹰没改。他想起小时候在奶奶家,夏天的晚上,躺在竹床上看月亮,奶奶用蒲扇扇着风,远处飘来粤剧的唱腔……他想,这首歌本来就不是为了“火”,是为了“念”。后来陈汝枝唱这首歌的时候,他特意让乐队加了一把吉他,模仿珠江水的波纹;和声里加了粤剧的“梆板”,像老榕树的根扎在土里。

没想到,这首歌火了。1992年,春晚的舞台上,陈汝枝站在紫色幕布前,轻轻唱“弯弯的月亮,小小的桥”,台下坐的广东观众,眼泪全下来了——他们想起小时候骑在爷爷肩膀上看花灯,想起放学后走过的小石桥,想起妈妈在桥边卖的白凉粉。这首歌后来成了“岭南文化符号”,连没来过广东的人,都通过它认识了“那个温柔的地方”。

但李海鹰没停在“乡愁”里。他做了件更“大胆”的事:用流行音乐包装粤剧。比如他给杨丽萍编舞的云南印象写配乐,把傣族民歌的“喊调”和粤剧的“平喉”揉在一起;他给电视剧公关小姐写主题曲,用电子琴弹奏步步高的旋律,当时有人说“这是糟蹋传统”,可现在回头看,他让多少年轻人第一次听到了粤剧的声音?

有人说“李海鹰的歌太小家子气”,可谁规定“宏大”才是好音乐?他用四十年的时间证明:那些藏在方言里的、藏在童谣里的、藏在老榕树下的“小情绪”,才是一个民族最真实的底色。

他们为什么“不老”?因为唱的从来不是“技巧”,是“真”

有人问:“刘欢都60多岁了,还唱青藏高原不费劲;李海鹰从弯弯的月亮唱到湾区故事,怎么就没过气?”

答案其实很简单:他们唱的从来不是“自己的嗓子”,是“一群人的生活”。

刘欢唱千万次的问时,刚从美国回来,看到很多中国人在异乡打拼,语言不通、工作不顺,他却没唱“多苦多难”,而是唱“我不愿就这样陪着你走”——不是同情,是尊重。他说:“观众要的不是可怜,是‘你懂我’。”

李海鹰写湾区故事时,已经70岁了。他说:“我写这歌不是因为‘大湾区’热,是因为我小时候坐船过珠江,看到渔民在船上织网,现在他们住进了高楼,可那种‘盼着日子越来越好’的心,和几十年前一样。”

在这个“流量为王”“技巧至上”的时代,他们就像两棵老树:根扎在土里,枝叶向天空长,不追风,不逐流,只负责让路过的人,能在下面乘凉,想起“啊,原来生活是这样的”。

所以现在你再去听刘欢的歌,依然会觉得“热血”;去听李海鹰的歌,依然会觉得“温柔”。不是因为他们“嗓门大”“情怀老”,而是因为他们从没忘记:音乐的本质,不是让人惊艳,是让人安心。

这或许就是答案——当时代的潮水涨了又退,真正留下来的,永远不是那些“赶时髦”的声音,而是那些能让一群人听到后,轻轻说一句“啊,这唱的是我”的歌。