1987年的夏天,北京街头的老式录音机里总会飘出几句嘶吼式的唱腔——“金色盾牌,热血铸就,危难之处显身手”。那时候的少年们,或许还分不清美声和通俗的区别,却跟着磁带里的声音一起攥紧了拳头。这首歌后来成了刻在中国人DNA里的旋律,但你若问刘欢有一首什么少年,很多人下意识会脱口而出它的名字——少年壮志不言愁。

一、一首主题曲,怎样成了“少年”的代名词?

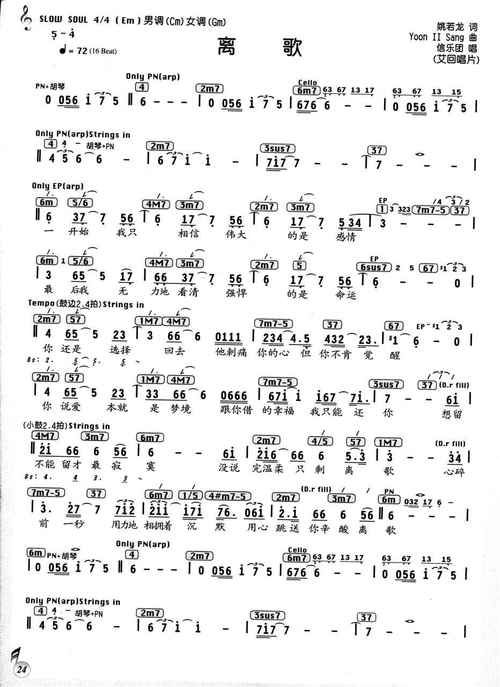

说起来少年壮志不言愁的诞生,本身就带着股“少年气”。1987年,电视剧便衣警察开拍,导演林汝为想找一首能展现年轻人理想主义与热血的歌,最初定的不是刘欢,甚至不是现在的旋律。作曲雷蕾拿到歌词时,开头那句“几度风雨几度春秋”让她想起自己刚毕业那会儿,揣着热忱走出校门,却在现实中撞得鼻青脸肿的样子——这不就是那个年代“少年”的缩影吗?

而刘欢的加入,更像是给这首歌点了“天命”。那时候他还中央音乐学院的青年老师,平日里唱的多是古典和艺术歌曲。拿到这首歌时,他犹豫过:“这旋律太通俗,我的唱法会不会太‘冲’?”可当他看到歌词里“金色盾牌,热血铸就”时,突然想起自己大学时参加合唱团,总说要“用音乐传递力量”的自己。试录时,他几乎是吼着唱完的,录音师还担心“太炸”,导演听完却拍案:“对!就要这股子少年不识愁滋味的劲儿!”

后来这首歌火了,火到大街小巷的少年都能哼两句,连卖冰棍的老太太都会跟着唱“穿大街走小巷,为民保平安”。可奇怪的是,没人觉得它“俗”,反倒觉得——这就是我们该有的少年模样:有点莽撞,有点理想主义,明明知道前路难,却偏要喊出“危难之处显身手”。

二、刘欢的少年气,藏在每一句歌词里

很多人说,刘欢唱歌“有故事”。唱好汉歌时他是粗犷的宋江,唱弯弯的月亮时他是温柔的故乡游子,可唱少年壮志不言愁时,他就是个没褪尽青涩的少年。

你仔细听他的处理:开头“几度风雨几度春秋”,他没有用多大的力气,反而带着点叹息,像是在回忆自己走过的路。可到了“金色盾牌,热血铸就”,声音突然拔高,胸腔里像揣着一团火,烧得人心里发烫。这种“收”与“放”之间,恰恰藏着少年人的真实——我们总说“少年不识愁滋味”,可哪有少年真的不知愁?不过是把愁咽进肚子里,用热血把愁酿成勇气罢了。

有次采访,刘欢提到这首歌:“现在听回去,觉得自己当时的声音太单薄,可那种感觉对。少年哪有那么多技巧?就是一股子‘不管不顾’的劲儿。”他说这话时,眼里闪着光,像个说着当年糗事的老男孩,哪还有舞台上“老师”的严肃?原来真正的少年气,从来和年龄无关,那是骨子里“不服输”的劲儿,是过了几十年,再唱起这首歌时,依然能想起当年那个“想为全世界扛事儿”的自己。

三、三十年过去,为什么我们还需要这样的“少年”?

这些年,有人问刘欢:“现在还有必要唱这样的歌吗?少年们好像更喜欢情歌、说唱了。”他总笑着说:“少年需要热血,这跟潮流没关系。”

你看看现在的少年,他们也在“风雨春秋”:为了高考熬夜刷题,为了实习挤早高峰地铁,为了理想在异乡漂泊。他们可能不会大声喊出“危难之处显身手”,但会在外卖小哥摔倒时伸手扶一把,会在网络暴力时站出来说句公道话,会在自己热爱的领域里死磕到底。这不就是新时代的“少年壮志不言愁”吗?

去年有位网友翻出自己1990年的日记,里面抄着少年壮志不言愁的歌词,最后一句写着:“长大后,我也要做个能‘显身手’的人。”底下有一条高赞回复:“现在我30岁了,每天挤地铁加班,但还是觉得,少年时听懂的歌,才是一辈子的铠甲。”

所以,刘欢有一首什么少年?是少年壮志不言愁。其实哪止一首歌,那是刻在几代人记忆里的少年模样——那个明明知道前路多崎岖,却依然偏要一往无前的自己;那个把“热血”当成铠甲,把“理想”当成灯塔的自己。

此刻,如果你正好有点累,不妨再听一遍这首歌。前奏响起的瞬间,你可能会突然想起:哦,原来那个少年,一直都在我们心里,从未走远。