你有没有过这样的时刻?在某个深夜听到刘欢的弯弯的月亮,突然想起木心那句“从前慢,车马邮件都慢,一生只够爱一个人”;或是读木心的文学回忆录,脑中会响起好汉歌里“大河向东流”的磅礴旋律——两个看似毫无交集的人,一个用旋律凿穿岁月,一个用文字抚慰灵魂,却在艺术的星空中,被同一条无形的线紧紧牵连。

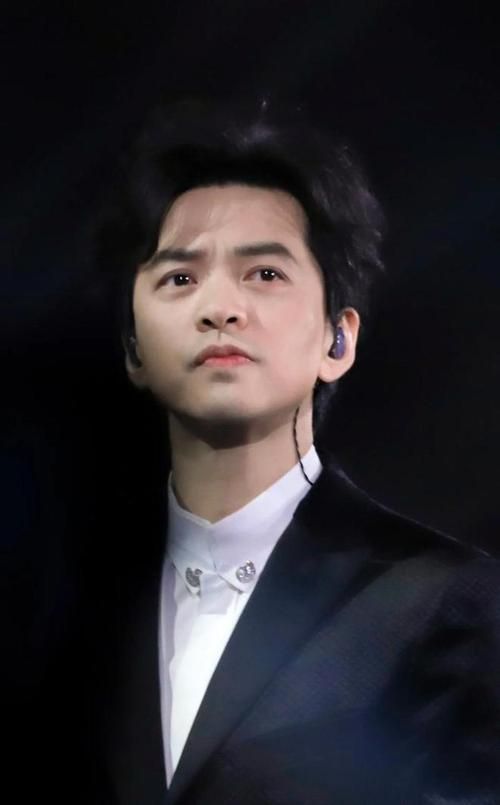

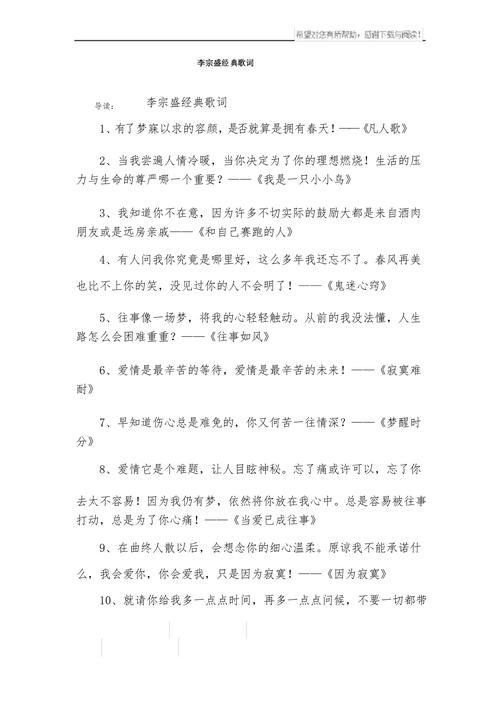

刘欢的“人文肌理”:音乐里藏着他对世界最温柔的凝视

提起刘欢,很多人先想到的是“歌坛常青树”、好汉歌的激昂,或是中国好声音里“刘欢导师”的沉稳。但真正懂他的人知道,他的音乐从不是单纯的“好听”,而是用旋律讲“人”的故事。

早年在美国留学时,他拒绝了国外唱片公司的天价合约,坚持回国做“自己的音乐”。90年代,当流行乐坛还在追捧港台风时,他抱着吉他唱千万次问,歌词里“可懂你的人有几个”的低吟,戳中了无数在都市里漂泊的心;北京不插电演唱会里,他即兴哼唱的从头再来,没有华丽的编曲,却让台下几万人跟着潸然泪下——这些作品里,藏着他作为音乐家的“风骨”:不为名利折腰,只求用音符触碰人心最柔软的地方。

后来,他成了中央音乐学院的教授,课堂上不谈技巧,只讲“音乐与生命的关系”。他说:“唱歌不只是发声,是把你的经历、你的思考,放进每一句词里。”这像极了木心对待文学的态度:文字是灵魂的容器,装得下孤独,也装得下对世界最赤诚的爱。

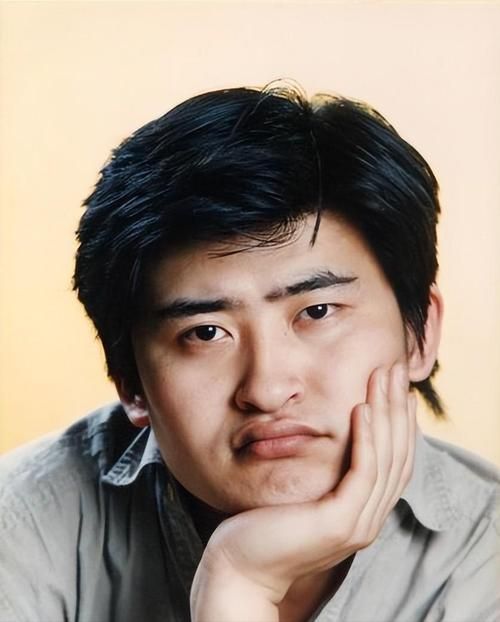

木心的“诗意孤勇”:用文字在荒原里种出一片花园

如果说刘欢的音乐是“热闹中的孤独”,那木心的文字就是“孤独里的诗意”。他早年赴美旅居,在异乡的阁楼里用手写的稿纸堆成了山,直到晚年才被国内读者发现。他的文字冷冽又温暖,像一杯泡在雪里的酒:“我是一个在黑暗中大雪纷飞的人,你再不来,我要下雪了。”你读的时候,会心疼他的孤独,却又被那句“下雪”里的诗意击中——原来孤独也可以这么美。

他谈绘画、谈音乐、谈文学,从来不是“掉书袋”,而是把高深的东西说得像邻家聊天。在文学回忆录里,他说托尔斯泰“太认真了,连蚂蚁搬家都要写进小说”;谈贝多芬,他说“他的音乐是给灵魂的拳头,打在你心里,疼,却痛快”。这种“举重若轻”的表达,恰似刘欢唱歌时的状态:明明是技巧大师,却偏偏让你忘记技巧,只听见歌声里的“人”。

有趣的是,木心从没公开提过刘欢,但当你听刘欢唱九月——“九月的云,清澈高远,在远方,在远方”——你会发现,那旋律里藏着木心笔下“清澈”的模样;当你读木心的从前慢,又会想起刘欢在经典咏流传里唱“和每一个亲人道别,用认真过的日子”时的温润——他们都在用自己的方式,对抗着世界的浮躁,守护着“认真”二字。

隔空共鸣:为什么是他们?

有人问,一个搞音乐的,一个写文学的,怎么会“隔空共鸣”?答案或许藏在他们共同的生命态度里。

他们都经历过时代的变迁,却从未被岁月磨掉棱角。刘欢在80年代就敢唱少年壮志不言愁,木心在动荡年代里用手写稿保存了巴伦西亚的 oranges——他们都像倔强的“守夜人”,用自己的领域守护着艺术的光。

他们都爱“老东西”,却不守旧。刘欢把京剧唱进好汉歌,木心把西方哲学揉进中国古典文字——他们知道,真正的传承不是复制,而是让旧的生命在新的土壤里发芽。

他们都“惜字如金”,却又“句句戳心”。刘欢采访中少言寡语,开口却总能点透本质;木心晚年避世,写下的话却成了年轻人的“人生说明书”——原来,真正的高手从不多说,却总能让你在某个瞬间,听见灵魂的回响。

结语:在快时代里,我们为什么还需要刘欢和木心?

这个时代太需要“慢”了。我们刷着15秒的短视频,却忘了静下心来听一首完整的歌;我们追逐着“爆款文学”,却忘了读几本真正能沉淀心灵的书。而刘欢和木心,就像两座灯塔,提醒我们:艺术从来不是“娱乐至死”,而是让我们在喧嚣中,听见自己内心的声音;在迷茫时,找到前行的力量。

所以,下次当你觉得累的时候,不妨听听刘欢的歌,读读木心的文——你会发现,那些被旋律和文字包裹着的,从来不只是艺术,更是两个灵魂用一辈子写下的答案:关于爱,关于孤独,关于如何在这个不完美的世界里,认真地活。

毕竟,艺术最动人的样子,不就是让我们在别人的故事里,看见自己的灵魂吗?