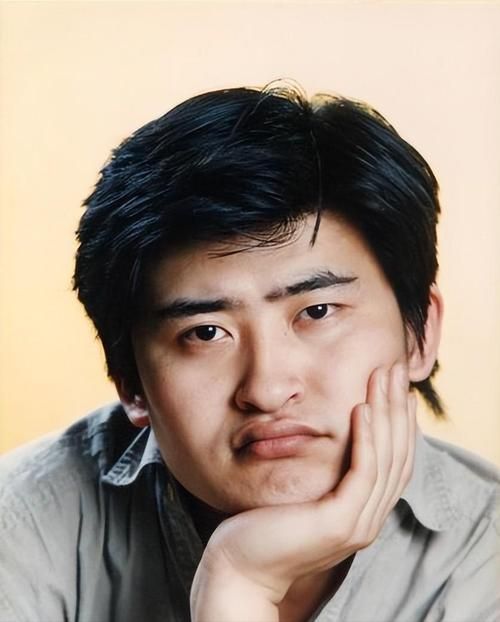

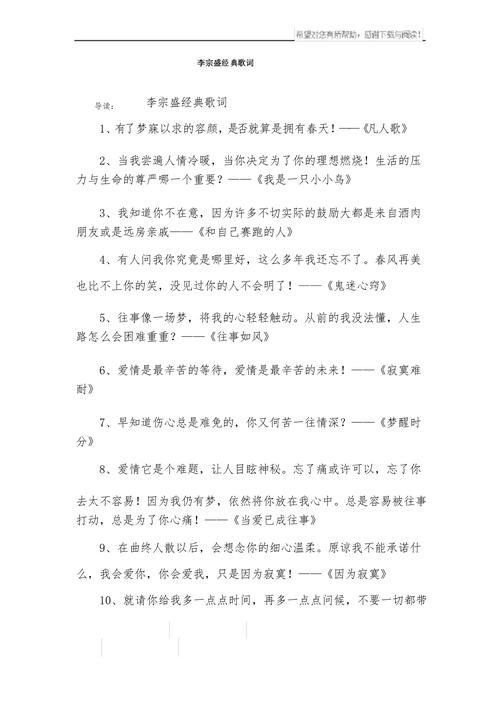

在华语乐坛的“活化石”名录里,刘欢是个绕不开的名字——醇厚如陈酿的嗓音,横跨民族、美声、流行的演唱功底,还有那些刻在一代人DNA里的旋律,从好汉歌的“大河向东流”到我和我的祖国的“我歌唱每一座高山”,几乎没人能质疑他的“江湖地位”。

而在世界的古典跨界版图上,莎拉·布莱曼(Sarah Brightman)同样是个传奇——被称为“月光女神”的她,用空灵到近乎不真实的嗓音,把歌剧咏叹调唱成全球爆款,Time to Say Goodbye至今仍是“最能催泪的离别曲”,连帕瓦罗蒂都曾感叹她的声音“来自天堂”。

可最近,网上突然冒出个让人摸不着头脑的说法:“刘欢杀了莎拉·布莱曼”。这“杀”字,当然不是指字面意思——两位艺术家隔着太平洋,一个扎根中国,一个征服世界,本该是八竿子打不着的存在。可既然网友这么说,背后肯定藏着些值得琢磨的故事——是作品上的“降维打击”,还是舞台上的气场碾压?今天咱们就来掰扯掰扯,这“顶级对决”里,到底藏着多少东方艺术与西方审美的碰撞与共鸣。

先说清楚:“杀”在娱乐圈里,到底是什么意思?

要聊这个话题,得先搞清楚网友口中的“杀”,究竟是个什么梗。在娱乐圈的语境里,“杀”从来不是恶意的“消灭”,而是极致的“碾压”和“完爆”——比如“她现场杀了原唱”,指的是表演力太强,直接盖过原作版本;“这首歌杀疯了”,是说作品质量炸裂,直接封神。

那刘欢和莎拉·布莱曼,到底在哪儿“碰”上了?其实两人虽然都是殿堂级歌手,但活跃领域和受众侧重点本就不同:刘欢更像是华语乐坛的“常青树”,作品里带着泥土的厚重和文化的底气;莎拉·布莱曼则是“古典流行化”的标杆,把歌剧的精致和流行的流行揉在一起,专攻高端国际市场。

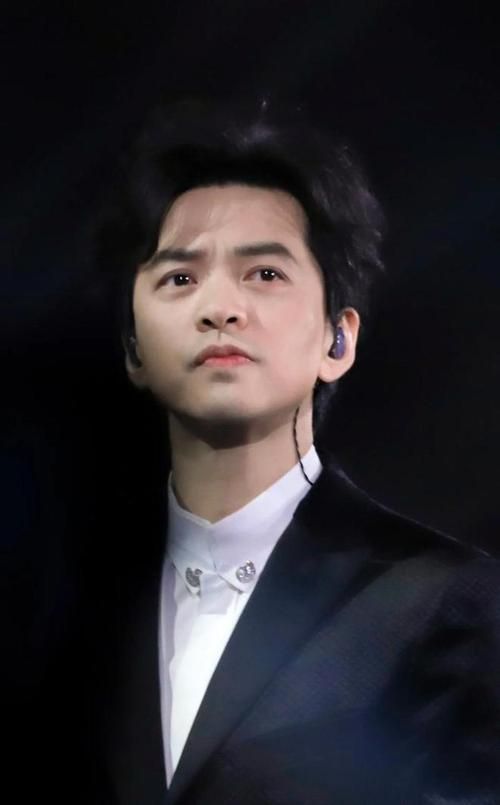

可偏偏有那么几次“时空交集”,让两人的“较量”成了乐迷圈经久不衰的话题。最让人津津乐道的,莫过于2008年北京奥运会开幕式上的“世纪同台”——当时,刘欢和莎拉·布莱曼一起演唱了主题歌我和你。一个用中文低吟“我和你,心连心”,一个用英文轻唱“Together for a dream”,本该是“东西方对话”的经典画面,但不少观众看完后却说:“刘欢的声音,直接‘杀穿’了整个场面。”

为什么说刘欢的“大气”,在奥运舞台上是“降维打击”?

先别急着反驳,咱们先听我和你的现场版。刘欢开口的瞬间,那句“我和你,心连心”的“我”字,没有华丽的转音,没有刻意的炫技,却像一记重锤,直接砸进观众心里——他的嗓音自带“共鸣感”,厚实中带着暖意,像北京冬天里的一杯热茶,熨帖又扎实。

反观莎拉·布莱曼,她的演唱当然没得挑:“你”字拉出的长音,依然保持着月光般的空灵和通透,让人想起她在Time to Say Goodbye里那种“飘在云端”的美感。可问题是,奥运开幕式需要的,不是“云端上的仙女”,而是“大地上的巨人”。

这就像你让梵高的向日葵和莫奈的睡莲摆在一起——前者浓烈、炽热,带着生命的张力;后者朦胧、温柔,藏着光影的游戏。你不能说谁比谁好,只能说场合不同,表现力也不同。而刘欢的“大气”,恰恰是奥运舞台最需要的“压舱石”。他的声音里,有中国人的“含蓄”,更有东方文化里“以情动人”的内核——不抢,却让人无法忽略。

有乐迷说:“听刘欢唱我和你,像是听一位长辈在讲中国故事,温暖又踏实;听莎拉·布莱曼唱,像是听外国友人在翻译这个故事,优美却隔了一层。”这种“不隔”,或许就是刘欢能在奥运舞台“杀出重围”的关键——他的音乐,扎根于这片土地,所以每一句都能让中国人感同身受。

再说作品:“国民神曲” vs “国际爆款”,谁更“杀”进人心?

除了奥运舞台,两人的作品风格差异,更是“刘欢杀了莎拉·布莱曼”这个说法的重要来源。刘欢的代表作,几乎都带着“烟火气”——好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是水浒英雄的快意恩仇;弯弯的月亮里“弯弯的月亮,弯弯的桥”,是对故乡的温柔眷恋;千万次的问里“千万里,我追寻着你”,是北京人在纽约里的时代迷茫。

这些歌,不是高高在上的“艺术”,而是从普通人生活里长出来的“故事”。刘欢的嗓子,就像一把老斧头,能劈开生活的表象,直抵人心最柔软的地方。你听他唱好汉歌,不会觉得这是在“唱戏”,反而会跟着一起吼,吼出中国人的骨血里的侠义和豪情。

而莎拉·布莱曼的作品,则更偏向“精致的艺术品”。Time to Say Goodbye里,她和安德烈·波切利的二重唱,像是教堂里的圣歌,空灵、圣洁,带着生离死别的悲怆;歌剧魅影中“The Music of the Night”,又像是魔鬼的低语,迷离又诱惑。她的音乐,需要“静下心来品”,像品一杯醇厚的红酒,入口微苦,回味却悠长。

这就好比,一个是“家常菜”,一个是“法式大餐”——前者接地气,吃了能饱,还能记住妈妈的味道;后者仪式感强,适合特殊场合,让你感受到生活的精致。可论“杀进人心”的广度,刘欢的“家常菜”显然更有优势——毕竟,能让人跟着哼、唱着哭、听着笑的歌,才是真正“杀”进岁月里的东西。

最后想问:艺术真的需要“分胜负”吗?

其实,“刘欢杀了莎拉·布莱曼”,本质上是乐迷们对顶级艺术家的“较真”——我们都希望自己喜欢的歌手“天下第一”,这种心情可以理解。但艺术的魅力,恰恰在于它的多元和包容。

刘欢的“杀”,是东方艺术的“厚积薄发”——他的声音里,有五千年文化的沉淀,有中国人独有的情感表达;莎拉·布莱曼的“美”,是西方艺术的“极致追求”——她的演唱里,有歌剧的严谨,有流行音乐的灵动。一个像黄河,奔腾不息,带着泥土的厚重;一个 like 莱茵河,清澈见底,倒映着星空的浪漫。

所以,别问谁“杀”了谁了。真正的艺术家,从不需要“打败”别人来证明自己。刘欢和莎拉·布莱曼,就像两座并峙的山峰,一座雄浑,一座秀美,各自以不同的姿态,站在世界音乐的高处。

或许,真正的“王者”,从来不是“打败对手的人”,而是“触动你灵魂的人”。你听刘欢的好汉歌,会想起中国人的侠义;你听莎拉·布莱曼的Time to Say Goodbye,会感受到生命的无常——这样的音乐,又何必分高低呢?

毕竟,能让世界因音乐而更美好的艺术家,都是“赢家”。