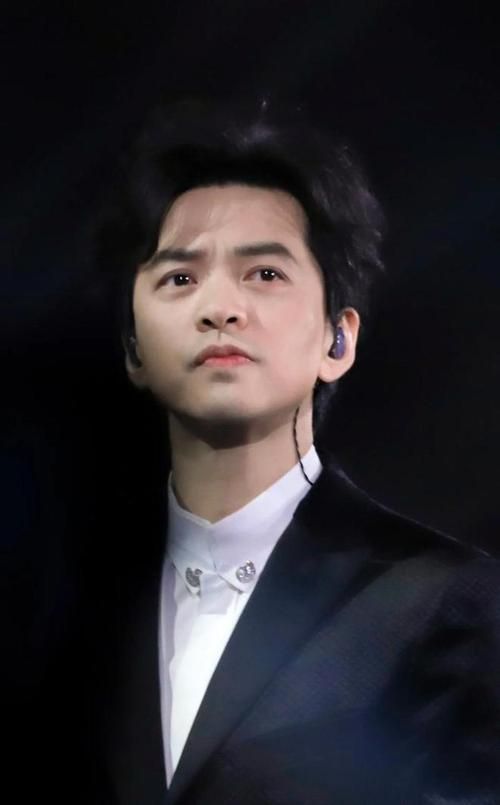

聚光灯砸下来的那一刻,刘欢习惯性地用手指轻轻敲了敲话筒,像和老朋友打招呼。而他身旁的朱婷婷,正悄悄攥着衣角,手心沁出的汗把节目单都浸湿了角——谁能想到,这个前一天还在琴房反复核对谱子、连喝水都会洒在T恤上的女孩,会和华语乐坛的“定海神针”站在同一个舞台上?

从选拔赛到决赛:一首歌串联的“意外缘分”

朱婷婷不是科班出身,本职是中学语文老师。第一次参加校园好声音海选,她唱的是飞鸟和蝉,没加任何修饰的高音里,藏着学生时代偷偷练歌的倔强。后来导演组问她:“有没有想过尝试更有难度的歌?”她犹豫着点了头,却没想到导师刘欢会走进她排练的琴房。

“这首天地我在心,你换气的地方太‘死’了。”刘欢的声音比想象中温和,他拿起谱子,用铅笔在朱婷婷标错呼吸符号的地方画了个笑脸,“唱歌不是背课文,得像聊天,像和人说话一样自然。”那天下午,他没有提技巧,反而讲了当年自己第一次在工人体育馆唱歌,紧张到把“我的未来”唱成“我的未虾”——“人都会紧张,重要的是让听众感受到,你唱的歌里有‘你自己的影子’。”

决赛前一周,朱婷婷的嗓子突然发炎,去医院时医生说“最好别开口说话”。刘欢知道后,把自己珍藏的润喉蜜塞给她,又特意改了编曲:“把高音部分降一度,旋律线条改得更柔,你的声音里有‘故事感’,不需要用难度证明什么。”

舞台上的“反差”:大师的退让与普通人的勇敢

决赛当晚,朱婷婷站在舞台上时,灯光强到她有点看不清台下的观众。前奏响起,是刘欢改编后的钢琴版从头再来,前奏像慢慢流淌的河,一点一点安抚着她的紧张。

当她的声音从话筒里传出来时,全场都安静了。没有花哨的转音,没有刻意的炫技,就像她讲课时那样,把每个字都掰碎了揉进歌词里——“心若在梦就在,天地之间还有真爱” ——声音里有语文老师特有的字正腔圆,更有对生活的热气。

而刘欢,自始至终站在她身后半步的位置。他没有像往常那样占据舞台中央,甚至在某句长音时,轻轻后退了一小步,把焦点完全留给朱婷婷。后来有观众在视频里发现,当朱婷婷唱到最高处的“真爱”二字时,刘欢的嘴唇在同步跟着她做口型,像在给一个迷路的孩子指路。

“比获奖更重要的,是让听到的人想活下去”

比赛结果公布时,朱婷婷只拿了第二名。她站在台上鞠躬时,眼泪砸在地板上,能听到清晰的回响。刘欢却笑着走过去,把手搭在她肩膀上:“你知道为什么我把这首歌留到最后吗?因为十年前我唱这首歌时,台下有个人给我写了封信,说‘刘老师,我女儿病了,你唱这首歌,她多活了一天’。”

“音乐是什么?不是榜单,不是奖杯。”刘欢对着镜头说,语气像在和他的学生们谈心,“是朱婷婷这样的普通人,愿意把心里的故事唱出来;是台下的某个人,突然从歌里听到了自己的声音。今天我们站在这里,不是为了比谁唱得更好,是为了让那些撑不下去的人知道——你看,连这个语文老师都在唱‘从头再来’,你为什么不能试一试呢?”

后台采访里,朱婷婷擦着眼泪说:“以前我觉得‘热爱’就是喜欢唱歌,现在才明白,真正的热爱,是让你的歌能给别人一点力量。”

那些“没被镜头拍到的”:细节里藏着的音乐本质

后来听现场的观众说,那天表演结束后,刘欢留在舞台上一个一个给工作人员鞠躬,连搬道具的大叔都没漏掉;朱婷婷则抱着一束别人送她的花,跑到台下给每个给她投票的学生家长发了颗水果糖,说“谢谢你们,听我讲了这么久的故事”。

最让人印象深刻的,是离开舞台时,刘欢弯腰帮朱婷婷理了理被风吹乱的头发,说:“下次别再练到嗓子哑了,语文老师也得保护好‘职业工具’啊。”那一刻,没有导师和选手的身份,只是两个热爱音乐的人,在分享一场名为“共鸣”的梦。

其实我们早就该明白:好的音乐从不是技巧的堆砌,是刘欢那句“别怕,唱你自己的”,是朱婷婷带着乡音的普通话,是台下一万颗跟着旋律跳动的心。那些藏在比赛背后的细节,那些没有被镜头刻意捕捉的瞬间,才真正告诉我们——为什么有人唱歌是为了“赢”,而有人唱歌,是为了“让世界更好一点点”。