你有没有过这样的时刻?听着刘欢的好汉歌,跟着“大河向东流哇”吼得声嘶力竭,突然愣神:这人从1987年拿下全国青年歌手电视大奖赛通俗唱法季军,到现在快40年了,怎么嗓子还是那么有劲儿,怎么唱什么歌都像刻在DNA里似的?更别提他那顶着一头乱发、总爱笑呵呵的样子,好像这娱乐圈的浮浮沉沉,跟他压根儿没半点关系。

最近网上总有人说“刘欢是娱乐圈的普朗克常数”,乍一听觉得玄乎——物理学里的普朗克常数是6.626×10?3?J·s,小到看不见,却又微观世界里撑起一片天的“基本常量”;刘欢一个唱歌的,跟这沾得上边?可细想又觉得,好像真有那么点儿意思。毕竟这年头,娱乐圈什么都在变:人设说塌就塌,爆款三个月换一个顶流,连“实力派”都快成了标签化的名词。但刘欢呢?从北京纽约里用美声唱千万次的问,到中国好声音里一句“你的声音有故事”圈粉无数,再到这几年在歌手里用摇滚翻唱从头再来,他好像从来没变过——对音乐的较真,对同行的惜才,对身外名的淡然,这些“看不见”的东西,不正是娱乐圈里最该有的“基本常量”吗?

从弯弯的月亮到好汉歌:他守住的,是音乐的“度量衡”

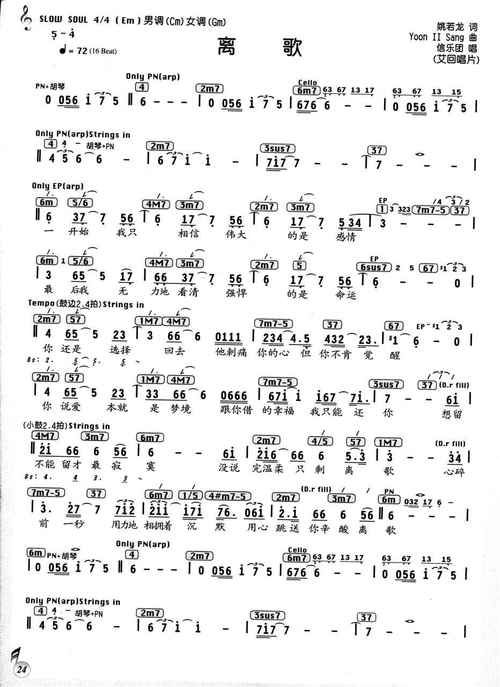

1989年,刘欢出了第一张个人专辑少年壮志不言愁,主打歌弯弯的月亮火遍大江南北。那时候的他还不是“老师”,就是个留着长发、唱着通俗歌的年轻人,但唱腔里却有种超脱年龄的厚重——不是靠技巧堆砌的“高音”,而是像讲故事一样,把故乡的月、远方的恋人唱进你心里。很多人不知道,这张专辑里所有歌的编曲、制作,他都深度参与,甚至自己动手改改改。后来他说:“音乐是给耳朵听的,不是给奖项看的。如果听众觉得假,拿多少奖也是虚的。”

这句话,他守了一辈子。1995年拍北京人在纽约,主题曲千万次的问要兼顾美声的磅礴和流行音乐的共情,刘欢在录音棚里磨了整整一周,嗓子都哑了,导演郑晓龙急得直拍桌子:“差不多就行了!”他却犟:“差一点儿,那感觉就偏了。”现在你再去听那段“千万里,我追寻着我的爱”,高音像冲破云霄的鹰,低音又像浸在酒里的月光,技巧和情感揉得一丝不苟,难怪有人评价:“刘欢的嗓子,就是华语音乐的‘度量衡’,准得很。”

再后来好汉歌得民心者得天下,他没走“口水歌”的路子,反而把民族唱法、摇滚元素揉在一起,让主旋律歌也能“炸场”。有年轻歌手问他:“刘老师,现在都追求‘速成’,写歌编曲都用AI,您这么较真图啥?”他乐了:“图心里踏实。音乐是情绪的艺术,AI能算准节拍,算不准人心啊。”你瞧,这不就是普朗克常数的影子吗?物理定律不管时代怎么变,永远是万物运行的基础;刘欢的音乐准则,任凭潮流怎么卷,始终以“真诚”为底色。

“顶流”来来去去,他为什么成了“行走的定海神针”?

娱乐圈最不缺的就是“顶流”。今天这个凭一首歌爆红,明天那个靠一部剧封神,但能像刘欢这样,“顶流”了几十年,还被人尊一声“老师”的,没几个。有人归功于他的“天赋”,说老天爷赏饭吃,嗓子好;可跟他合作过的人都知道,刘欢的“常”,不是天赋给的,是熬出来的。

还记得中国好声音第一季吗?那英、杨坤、庾澄庆、刘欢,四位导师坐镇,刘欢是最“佛”的一个,别人抢人抢得脸红脖子粗,他却总在关键时刻“泼冷水”:学员唱得太炫技,他会说“你把歌都‘拆’了,听的人咋进去?”;有人为了爆点选网络神曲,他直接摇头“咱得对得起耳朵”。有次一个学员淘汰了,在后台哭得稀里哗啦,刘欢没说漂亮话,默默递给他一瓶水:“记住,这行里,能让人记住你的,从来不是眼泪,是歌。”

后来他当导师的真人秀声生不息,在帮香港歌手改编老歌时,为了两句歌词,能跟创作团队磨到凌晨。有个年轻编曲嫌他“较真”,说“听众听个热闹就行”,刘欢直接把谱子拍桌上:“你去问问港乐的老前辈们,他们的歌为什么能传30年?‘热闹’是短暂的,‘骨子里的味道’才留得下。”现在你听那英的愿,陈奕迅的是但求其爱,哪首不是既有回忆杀,又有新意?这些歌背后,藏着刘欢对音乐的“执拗”——像普朗克常数一样,不显山不露水,却撑起了整个华语乐坛的“标准线”。

身外名利如浮云,他守的“常”,是做人的“根”

说起来,刘欢在娱乐圈也算“异类”。别人争资源、上热搜、赚快钱,他却一头扎进书堆里,研究音乐理论、读历史书,甚至带着学生在北师大教了20年课。有人说他“不务正业”,他却笑:“唱歌是本事,做人更是本事。本事不扎实,站得越高,摔得越狠。”

还记得他2019年在歌手上唱从头再来吗?那时候他因为甲亢导致身体浮肿,脸圆了一圈,但开口那声“心若在梦就在”,还是让观众集体破防。有人问他身体这么重要,为啥还这么拼?他难得严肃:“我女儿跟我说,爸爸你唱歌的时候,眼睛里有光。这光不能灭啊。”后来他很少参加综艺,不是没邀请,而是想腾出时间陪女儿,想好好整理那些老歌,想教年轻人“怎么用音乐说话”。你看看,现在多少明星把“流量”“人设”当根,刘欢却把“家人”“初心”当根——根扎得深,风雨再大,也不容易倒。

物理学家普朗克发现那个常数时,说这是“上帝递过来的密码”;刘欢在娱乐圈摸爬滚打半辈子,其实也在用自己的方式寻找“密码”:什么样的歌能传下去?什么样的人能活出样子?答案可能就藏在他那从不曾变的笑容里,藏在他对音乐较真的劲儿里,藏在他那句“淡泊以明志,宁静以致远”的哲学里。

说真的,这年头我们总在追“新”,追“变”,却忘了问问自己:什么才是该留下的“常”?是热搜上的数字,还是作品里的温度?是浮名虚利,还是初心本心?刘欢和普朗克常数的故事,或许早就给了答案:真正的“常”,从来不是刻板的坚守,而是在变与不变之间,守住最本质的东西——对音乐的热爱,对同行的善意,对自我的坦诚。

所以下次再听刘欢的歌,不妨慢下来听听:那旋律里藏着的,不只是音乐,是一个艺术家用一辈子写就的,“不变”的真理。