提起刘欢,你会先想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里流淌市井烟火气的温柔,还是中国好声音里戴着标志性圆眼镜、认真点评的导师形象?但无论哪个标签,总绕不开一个疑问:这个用歌声撑起几代人记忆的歌者,究竟科班出身吗?尤其当“央音”(中央音乐学院)这个国内音乐界最高殿堂的名字和他联系在一起时,很多人反而更困惑了——毕竟,我们太熟悉他站在春晚舞台上的样子,却很少人能说清,他的音乐底色,究竟是在琴房里磨出来的,还是在生活中“悟”出来的。

先说答案:刘欢,确实是央音科班出身,而且是“正根儿”的音乐学霸。

1981年,19岁的刘欢从北京外国语大学附中毕业,顺利考入中央音乐学院音乐学系,主攻方向是“西方音乐史与音乐美学”。听起来有点“硬核”?确实。在那个“唱歌还能当饭吃”都算小众的年代,刘欢的选择更像一个“学霸”的路径——他先是在北京外语学校学了一年法语,后来又考上北外附中,按部就班地准备考大学时,突然对音乐理论产生了浓厚兴趣。

那时候的央音,还保持着“学院派”的严谨:想考音乐学系,不仅要视唱练耳、乐理基本功过硬,还得对中西方音乐史了如指掌。刘欢凭着一股钻研劲,硬是从“外语苗子”变成了“音乐理论尖子生”。据说面试时,他即兴分析了一首古典乐曲的和声结构,把在场评委都惊到了——这哪是“半路出家”,分明是从小埋下种子的深耕。

但问题来了:既然是学“音乐史”的,怎么就成了“流行歌王”?

这才是很多人困惑的关键。在那个年代,央音培养的多是古典音乐、民族音乐的理论人才,像刘欢这样“理论专业出身,却一头扎进流行音乐”的,简直是“异类”。他自己也曾在采访里笑着说:“我们那时候,流行音乐在学院里不算‘正经专业’,我算是‘不务正业’吧?”

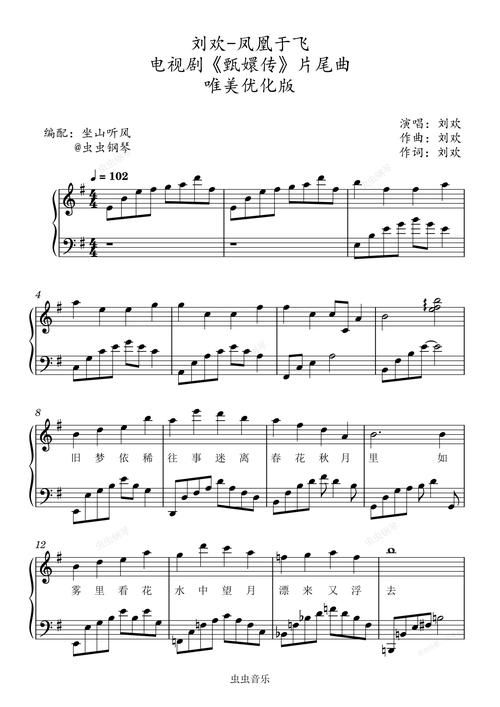

但“不务正业”的背后,是他对音乐的极致敏感。在央音系统学音乐史、美学的经历,让他对歌曲的编曲、旋律背后的文化脉络有近乎偏执的讲究。比如他唱千万次的问,开头那段空灵的吟唱,不是随便加的“花腔”,而是学了西方歌剧中的“美声”技巧,为了贴合北京人在纽约里主人公漂泊无依的状态;他唱好汉歌,没用当时流行的“港台腔”,而是把河南豫剧的甩腔、劳动号子的元素揉进去,才唱出了“该出手时就出手”的江湖气。这些细节里的“讲究”,恰恰是央音教给他的“音乐自觉”——不满足于“唱得好”,而是追求“为什么这么唱”。

为什么总有人对他的“央音背景”打问号?

或许是因为,刘欢太不像我们印象中的“学院派”了。学院派歌手,往往会被贴上“技术流”“高冷”的标签,比如李谷一的细腻,比如戴玉强的激昂。但刘欢不一样,他唱歌时总带着股“烟火气”:你会觉得他是在跟你聊天,用声音讲故事,而不是“展示技巧”。他在央视歌手节目里唱从前慢,连吉他都没弹,就坐在那儿轻轻唱,却让无数人红了眼眶——这种“去掉所有技巧,直击人心”的能力,恰恰是学院派里最难学到的。

更重要的是,他从不藏着掖着“央音出身”。有次在好声音后台,有学员问他:“刘老师,您是学理论的,会不会觉得我们这些流行歌手‘没文化’?”他笑着摆手:“我当年学音乐史,就是为了搞清楚流行音乐到底‘流行’在哪里。你们在现场磨出来的感觉,比书本上的理论珍贵多了。”这种开放和包容,让他打破了“学院派”与“民间派”的界限,也让更多人发现:原来真正的“科班”,不是一纸文凭,而是对音乐最本真的热爱。

所以,刘欢的“央音背景”意味着什么?

不是“标签”,而是“底气”。是他能在90年代流行音乐刚起步时,拒绝跟风唱口水歌,坚持做有文化底蕴的音乐;是他在40岁那年,戴着眼镜坐在好声音导师席上,敢对年轻歌手说“音乐要有态度”;也是他到现在,依旧会为一首歌的和声反复琢磨,偶尔在朋友圈发句“今天研究了个爵士和声,太有意思了”。这种对音乐的敬畏和钻研,从他在央音读书时就没变过。

下次再听刘欢的歌,不妨留意他旋律里的“小心思”:或许是一段即兴的转音,或许是一句方言的点缀,又或许是他唱歌时微微眯起的眼睛——那背后,是一个科班出身的歌者,用半生时间,把学院派的“严谨”和流行音乐的“鲜活”揉成了一体,唱成了我们心里的“刘欢式传奇”。

所以,回到最初的问题:刘欢是央音出身吗?是的。但这只是他的开始,不是他的全部。毕竟,能让一个人成为传奇的,从来不是一纸文凭,而是那份从心出发,对音乐永不停歇的热爱啊。