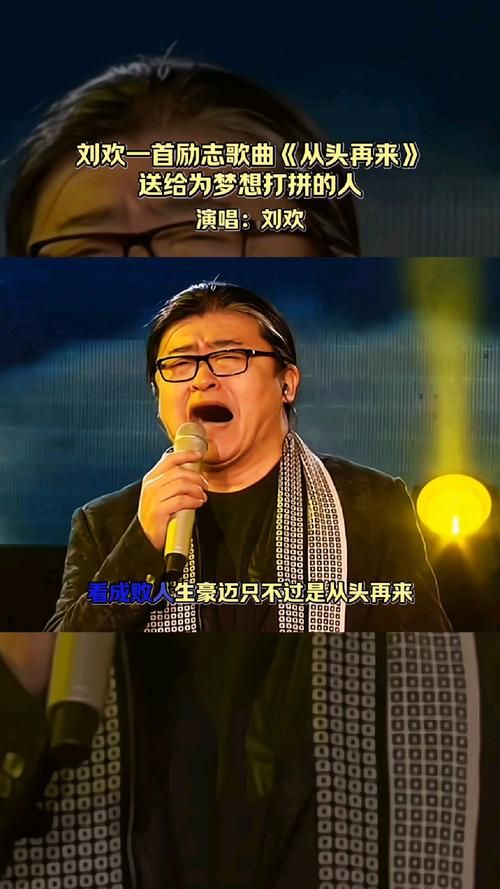

提到刘欢,你会想起什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问中穿透时光的深情,还是中国好声音里那个戴着黑框眼镜、温柔说“学员别怕”的导师?但很少有人知道,这个在舞台上光芒万丈的歌坛“常青树”,年轻时竟多次站在“放弃唱歌”的十字路口。那些鲜为人知的“曾经”,藏着他对音乐最执着的坚持,也藏着人生最真实的底色。

“我第一首歌,是在宿舍‘赶鸭子上架’唱的”

1963年出生的刘欢,从小就不是传统意义上的“音乐神童”。他父母都是知识分子,家里没搞音乐的,甚至没人教过他乐理。上大学时,他在国际政治系读“美国研究”,一门心思扑在学术上,做梦都没想过自己会靠唱歌吃饭。

转折发生在大二那年。学校要办元旦晚会,班上文艺委员急得团团转:“刘欢,你平时总哼歌,要不你来一首?”他当时脑袋一热就答应了,选了一首当时流行的少年壮志不言愁。可等他站上台才发现,自己从没在大场合唱过歌,手心全是汗,伴奏带还卡了三回。“唱完我脸通红,觉得太丢人了。”后来回忆这段“处子秀”,他总忍不住笑。

但偏偏就是这场“车祸现场”的演出,让学校艺术团的老师注意到了他。老师找到他,说:“你有嗓音,就是缺训练。要不要试试?”刘欢当时犹豫了很久——他怕耽误学习,更怕“唱歌”这件事太“不正经”。最后是室友推了他一把:“反正课余时间试试,又不少块肉。”

谁能想到,这个“试试”,竟成了他一生的路。后来他加入了学校合唱团,跟着老师学发声,从青藏高原的高音到弯弯的月亮的低吟,嗓音里的力量一点点被唤醒。再后来,他参加了北京电视歌手大赛,拿了一等奖,唱片公司找上门来,他才惊觉:“哦,原来唱歌真的能做一辈子。”

“弯弯的月亮险些‘难产’,他说‘这不是好歌’”

1989年,刘欢的人生迎来了第一个真正的转折点。作曲家李海鹰写了一首弯弯的月亮,旋律很美,但歌词里的“岁月”、“思念”,对当时才26岁的刘欢来说,像隔着一层纱。他拿着谱子,对着录音棚的墙壁反问自己:“我这么年轻,怎么唱出‘今天的村庄,还唱着过去的歌谣’的那种沧桑?”

更让他纠结的是,这首歌的风格和他之前唱的少年壮志不言愁完全不同。后者是豪情万丈的流行摇滚,前者却带着江南水乡的婉约,需要更细腻的处理。他拒绝了唱片公司的催促,闷在宿舍里听了半个月广东音乐,甚至跑到颐和园昆明湖边,看月亮从水面升起来,听老人们拉二胡。

直到一个月后,他再次走进录音棚。这一次,他没有刻意追求“技巧”,而是用最贴近生活的语气唱:“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮……”声音里带着一丝沙哑,却像在讲一个自己的故事。后来这首歌火了,火遍大江南北,成了时代印记。可刘欢在采访里却说:“当时我并不觉得它有多好,只是觉得‘我唱出了我想象中的那个样子’。”

这种对音乐的“较真”,成了他一生的习惯。后来唱好汉歌,他为了让歌曲更“接地气”,专门去山东农村听老百姓拉二胡,学方言里的咬字;拍好声音时,为了帮学员找到适合自己的曲风,他能熬通宵研究爵士、蓝调,甚至翻出几十年前的黑胶唱片。他说:“音乐不是炫技,是‘走心’。自己都不信的歌,怎么让人感动?”

“他差点成了‘刘会计’,直到一通电话改变了人生”

很少有人知道,刘欢大学毕业后,差点真的和音乐“分道扬镳”。因为成绩优异,他被分配到国际关系学院,当了一名老师,教西方音乐史。按部就班地备课、上课、评职称,似乎就是他“本该”的人生。

可就在这时候,一通电话打了过来。是电影北京人在纽约的导演,说想请他为主题歌千万次的问配乐。刘欢当时正在备课,捏着笔犹豫了半天:“我……我行吗?我从来没给电影写过歌啊。”电话那头的导演很干脆:“你唱得那么好,试试怎么了?”

他抱着“试试”的心态走进了录音棚。电影讲的是中国人在纽约的奋斗与迷茫,他把对异国文化的理解、对“我是谁”的思考,全融进了歌声里。当“千万里,我追寻着你”的旋律响起来时,连他自己都哭了——这不是在“唱歌”,是在“诉说”。

没想到,这首歌火了,拿了当年的金鸡奖“最佳电影歌曲奖”,也让更多的人认识了刘欢。可火了的代价是,他再也没时间安心上课了——今天飞上海演出,明天飞香港录节目,学生们都说:“刘老师,我们都快见不到你了。”

他做了一个艰难的决定:辞掉大学老师的铁饭碗,全职做音乐。很多人劝他:“刘欢,你疯了?当老师多稳定,唱歌能当一辈子饭吃吗?”他却说:“如果一辈子做不喜欢的事,稳定又有什么意义?”

如今再看刘欢的“曾经”,才懂“传奇”有多真实

从“被迫唱歌”的大学生,到“拒绝唱片”的偏执歌手,再到“辞职下海”的“疯子”,刘欢的每一步“曾经”,都藏着常人看不到的纠结和勇气。他不是天生就该站在舞台上的人,却因为对音乐的热爱,一次次逼着自己“往前走”。

如今的他,虽然不再频繁出现在选秀舞台上,却总在幕后默默支持年轻音乐人。有人说:“刘老师,你都不怎么唱歌了,可惜了。”他却笑着说:“唱得好,不如让更多人唱得好。我现在更喜欢‘做音乐’,而不是‘唱音乐’。”

或许这就是“曾经的刘欢”最动人的地方——他从未被名利困住,永远忠于自己的内心。就像弯弯的月亮里唱的那样:“今天的回忆,淹没在往昔”,但那些藏在“曾经”里的坚持、认真与热爱,早已刻进了华语乐坛的骨血里,成了我们这代人的青春BGM。

下次再听到刘欢的歌,希望你能想起:这个戴着黑框眼镜的老男人,也曾站在人生的岔路口,犹豫过、挣扎过,却最终用音乐告诉我们:真正的热爱,从来不会辜负。