提起“教父”这两个字,娱乐圈里从不缺追捧者:有人靠流量堆砌,有人靠话题加持,但真正能让从圈外人到圈内人,从白发老人到年轻学子都心服口服的,恐怕只有一个刘欢。

说他“教父”,从来不是因为头衔有多响亮,而是三十多年来,他踩在华语乐坛的每一个脚印,都深得能让后辈沿着走;他唱过的每一首歌,都像刻在时光里的碑,至今还在被人传唱。

一、从“没嗓”到“金嗓”:他用才华改写了游戏规则

第一次听刘欢唱歌的人,几乎都会惊一句:“这人嗓子是装了发动机?”但要是你以为他只有“高”一个优点,那可太小瞧了。

1987年,26岁的刘欢为电视剧便衣警察唱少年壮志不言愁。当时没人想到,一个能把高音冲到云霄,又能低吟出岁月沧桑的男声,会彻底打破内地乐坛的“套路”。之前的流行歌要么甜腻,要么激昂,而他偏偏把叙事感融进旋律里——那句“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”,像是从心里掏出来的话,听着就让人眼眶发热。

这还没完。1990年,北京亚运会,亚洲雄风响彻全国。“我们亚洲,山是高昂的头;我们亚洲,河像热血流”,成了刻在一代DNA里的旋律。但你可能不知道,这首歌原本是女声版本,刘欢一改风格,用粗粝的声线唱出了力量感,硬是把主题曲唱成了“国民记忆”。

更牛的是,他敢玩别人不敢碰的“洋玩意儿”。1993年,他献唱北京人在纽约主题曲千万次的问,里面夹杂着英文咏叹调,放现在看是“中西合璧”,在当时却是“离经叛道”。结果呢?这首歌火到了美国,甚至被外媒评价为“东方音乐与世界对话的桥梁”。

从流行美声到艺术歌曲,从影视OST到世界音乐,刘欢就像个“音乐魔术师”,总能把看似不搭界的元素捏合成独一无二的声音。后来有人问他:“您唱歌有什么秘诀?”他摆摆手:“哪有什么秘诀,就是把每个字、每个音符都当回事儿。”

二、当“导师”不是搞噱头:他给后辈铺的是“成长路”

如果说刘欢作为歌手是“开山鼻祖”,那作为导师,他就是“点灯人”。2012年,中国好声音第一季,他坐在旋转椅上,随口一句“别唱了,你要是真喜欢音乐,别把嗓子毁了”,让多少年轻选手红了脸。

当时有个叫徐海星的选手,唱自己时哭着说:“我爸爸是音乐老师,他一辈子没被认可……”刘欢听完,没有立刻转身,而是认真听完整首歌,才缓缓开口:“你爸爸要是听到你唱成这样,一定会为你骄傲。但记住,音乐不是用来证明给谁看的,是要自己问心无愧。”这段话后来被剪成片段,在短视频平台反复播放,评论区全是“这才是真导师”。

更让人佩服的是,他从不说“选我,我能让你红”,而是教选手“怎么理解这首歌”“怎么保护嗓子”。有个学员想炫技飙高音,刘欢直接打断:“你知道什么叫‘唱歌’吗?不是把嗓子喊破,是让人听着舒服,听着有故事。”后来这个学员改了风格,反而拿了冠军,说:“刘老师给我上的课,比十年音乐学校都有用。”

这些年,从李健到萨顶顶,从吉克隽逸到周深,好多音乐人都受过他的提点。但刘欢总说:“我不是‘教父’,就是个‘爱较真儿的教书匠’。”可正是这份“较真儿”,让“导师”两个字从口号变成了榜样。

三、音乐里的“大情怀”:他唱的不是歌,是人心

刘欢的歌,为什么能传三十年?因为他从不唱“口水歌”,也不追“爆款”,只唱那些能扎进人心里的东西。

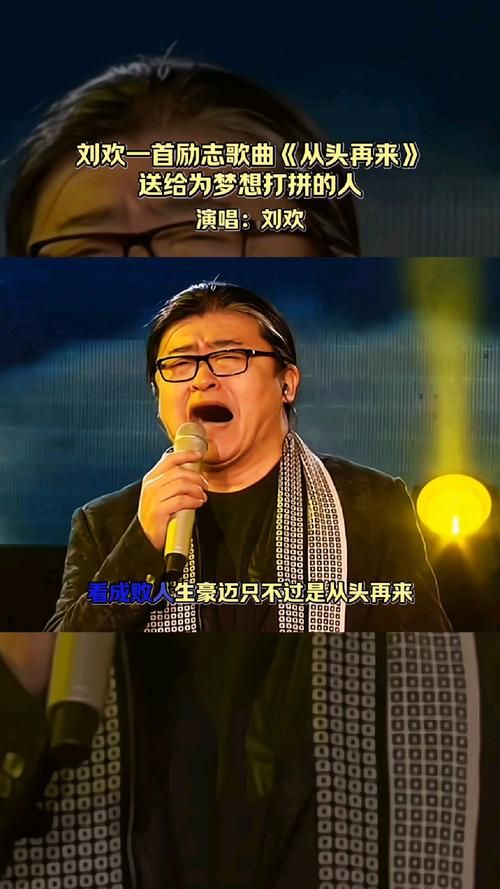

1997年,香港回归,他唱相聚,“让海风伴我来保佑你,请别忘记我永远不变黄色的脸”,把游子的家唱进了多少人的骨子里。2008年,汶川地震,他连夜录制从头再来,声音沙哑却坚定,让无数人在泪眼里看到了希望。

到了近几年,他唱我和我的祖国,没有华丽的修饰,就是用最朴实的声线,把“我和我的祖国,一刻也不能分割”唱成了全中国人民的心声。有次在校园演出,台下学生自发打拍子,唱到好多人跟着哭了。有人说:“刘欢的歌,就像家里的老房子,不管走多远,想起来就暖。”

更有意思的是,他总把音乐和社会责任绑在一起。成立“刘欢爱心音乐教室”,给偏远地区的孩子教音乐;做公益演唱会,把全款捐给贫困学生。他说:“音乐不是高高在上的艺术,是能帮人、能暖人的东西。”

四、为什么“教父”的帽子,只有他戴得住?

现在圈里动不动就称“教父”,但刘欢的“教父”,是实打实拼出来的。

别人拼流量,他拼作品——三十多年专辑不超过十张,但首首是经典;别人拼话题,他拼专业——为了唱好甄嬛传的凤凰于飞,他天天研究京剧韵白,练到嗓子发炎;别人拼人设,他拼人品——即便现在上了综艺,也还是那个穿着朴素、说话直来直往的“老刘”。

更重要的是,他从来没有“吃老本”。六十多岁了,还在尝试新音乐,还在教年轻人“音乐要真诚”。有次采访,记者问他:“您觉得现在乐坛怎么样?”他笑着说:“有好的有不好的,但只要年轻人肯用心,就有希望。我这把老骨头,还能给他们搭把手。”

说到底,“教父”这两个字,靠的不是资历,而是“开路人”的担当、“引路人”的通透,还有“守路人”的情怀。刘欢用半辈子告诉所有人:真正的艺术,是能穿越时间,直抵人心的。

所以啊,凭什么说刘欢是“音乐教父”?不是因为他头衔有多高,奖项有多少,而是因为当你走在街上,突然听到弯弯的月亮从老音响里飘出来,跟着哼两句时,会突然明白:有些声音,早就成了华语乐坛的“定海神针”。

这样的“教父”,乐坛能有几个?