说到刘欢,脑子里第一个蹦出来的可能是好汉歌里"大河向东流啊"的豪迈,是北京欢迎你里"我家大门常打开"的温暖,是好想爱你里低沉醇厚的嗓音——华语乐坛的"歌神"头衔,他担得起。但很少有人知道,当聚光灯暗下来、录音棚安静后,还有另一个身份更让他投入:大学教授。而且,他执教的学校,可能和你想的还真不太一样。

中国音乐学院的"音乐学特聘教授":从舞台讲台,只隔着一颗热爱的心

早在2004年,刘欢就正式受聘于中国音乐学院,成为该校的"音乐学特聘教授"。没错,就是那个培养了宋祖英、阎维文等众多歌唱家的中国音乐学院——国内顶尖的音乐学府之一。能被这里聘为教授,可不是靠名气"镀金",凭的是真材实料:刘欢毕业于中央音乐学院,主修法国语言文学,辅修钢琴,后来又攻读硕士,对音乐理论、作品分析、跨文化音乐融合都有深厚研究。

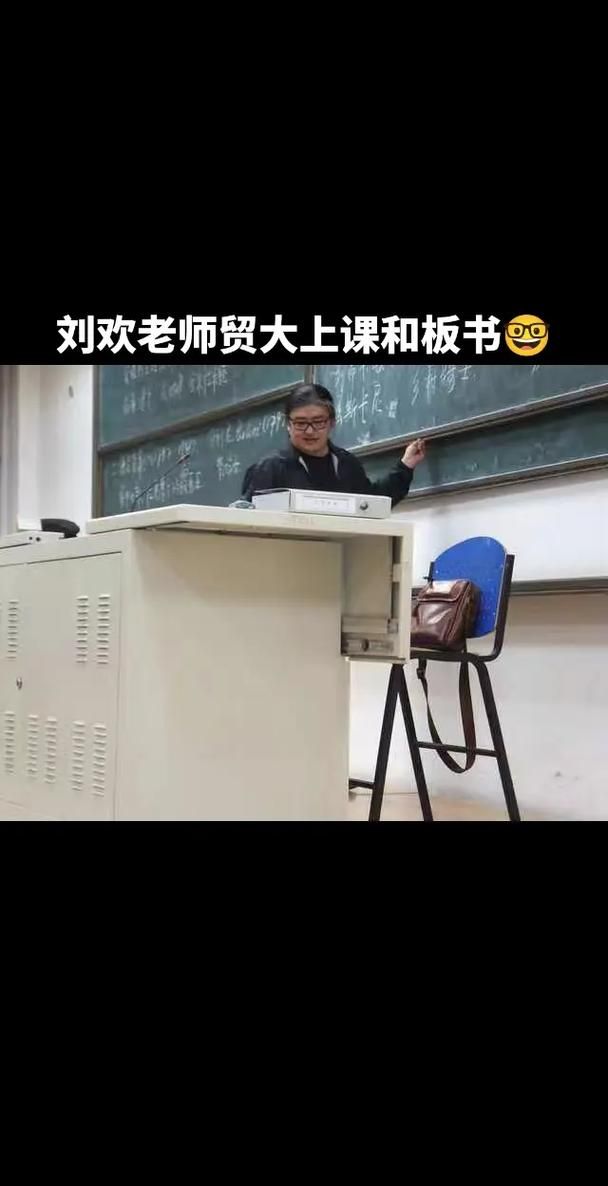

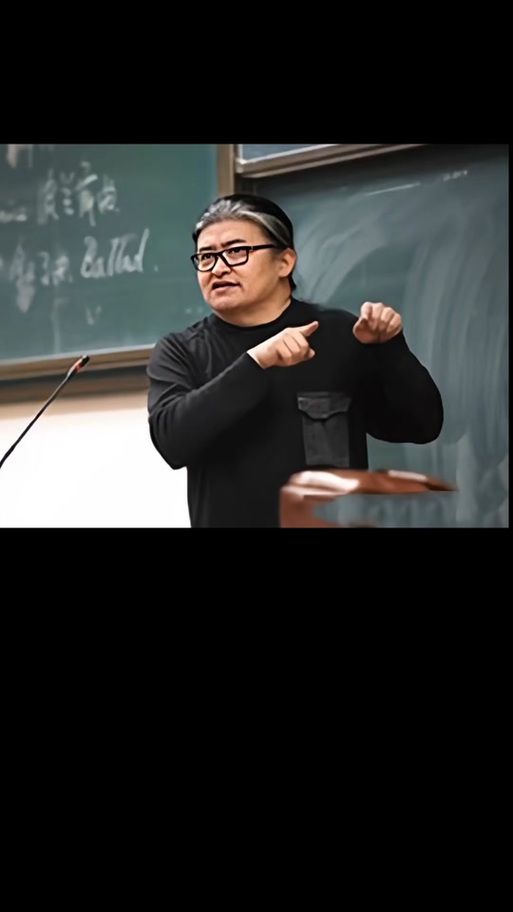

他教的东西,和观众舞台上看到的刘欢不太一样。有学生回忆过他的课堂:"刘老师上课从不讲虚的,一句一句带我们分析好汉歌里的民乐元素,也会对比西方歌剧和中国戏曲的唱法差异。他说'音乐不是飘在天上的,是扎在生活里的',甚至会聊到选秀节目里'飙高音'的误区,说'有技术的歌是匠人,有感情的歌才是艺术家'。"这种"接地气"的专业劲儿,让他的课成了中国音乐学院的"抢手课",想选上,得靠手速。

从特聘教授到博导,再到"掌门人":他对教育的执着,比歌声更"持久"

2015年,刘欢再添新头衔:成为浙江音乐学院的首任院长。这所相对年轻的音乐学院(2016年正式招生),因为刘欢的加入,一下子成了音乐教育圈的"焦点"。很多人问:"一个忙着开演唱会、录节目的歌神,怎么肯花时间当大学校长?"答案或许藏在他说过的一句话里:"比起唱一首歌让人感动10分钟,我更希望教出一批学生,让他们在未来10年、20年还能为音乐做些什么。"

担任院长后,他没把自己当"明星领导",反而像个"老教授":每天泡在学校,和老师们讨论课程设置,拉着学生聊创作困惑,甚至亲自参与招生考试——不是看"星光感",而是听"音乐性"。有考生回忆,刘欢在面试时问得最多的不是"你想成为明星吗",而是"你为什么热爱音乐?""你觉得音乐能改变什么?"。在他眼里,教育的本质不是培养"流量",而是培养"音乐人"。

为什么偏偏是刘欢?娱乐圈的"教授担当",不是谁都能当

这几年,"明星当教授"的话题总引发争议,有人质疑"不务正业"。但刘欢却是个例外——大众不仅没觉得他"飘",反而觉得"就该是他"。凭什么?因为他真的把教育当"事业",而不是"标签"。

他的专业背景经得起推敲:中央科班出身,对音乐的理解既有学院派的严谨,又不乏流行乐坛的实践经验;他对音乐的热爱从未褪色,从20多岁唱弯弯的月亮到50多岁还在探索新音乐,这种持续的创作力让他能给学生最鲜活的知识;更重要的是,他从来没端着"大咖"的架子,反而总说"学生比我懂现在的市场,我教他们传统,他们教我怎么不落伍"。这种"互相成就"的姿态,才是真正的"教授范儿"。

说到底,刘欢的身份从没变过——他始终是个"音乐人",只不过用不同的方式在和音乐"较劲"。用嗓音唱出时代的声音,是歌者的使命;站在讲台上传递音乐的温度,是教育者的担当。下次再听到好汉歌的前奏,或许可以多想一层:那个声音里藏着江湖豪情的男人,此刻可能正和学生讨论着"如何用五声音阶写一首现代流行歌"。

原来,有些人的优秀,不止在聚光灯下,更在那些不为人知的讲台与课堂里。