熟悉刘欢的人都知道,他身上有种罕见的"拧巴"——面对流量热梗他从不沾染,却总把那些被时代遗忘的老歌,从抽屉里翻出来,擦干净上面的灰尘,再唱出让人心头一颤的新意。而这次,他锁定的对象,是侃侃那首当年火遍大街小巷的画。

2006年,侃侃的画像一阵清风刮过华语乐坛。没有华丽的编曲,没有炫技的唱腔,就是一把吉他,一个略带沙哑的女声,唱着"为寂寞的夜空画上一个月亮,把我画在你心上,记着我的模样"。歌词简单得像小学生作文,却戳中了无数漂泊者的心:那些独自在外打拼的夜,想家了就抬头看月亮,总觉得月亮里藏着某个人的牵挂。这首歌后来成了"城市民谣"的代表,可十几年过去,再听原版,总觉得少了点"岁月"的重量——就像一张泛黄的旧照片,能看见当年的模样,却摸不到当时的心情。

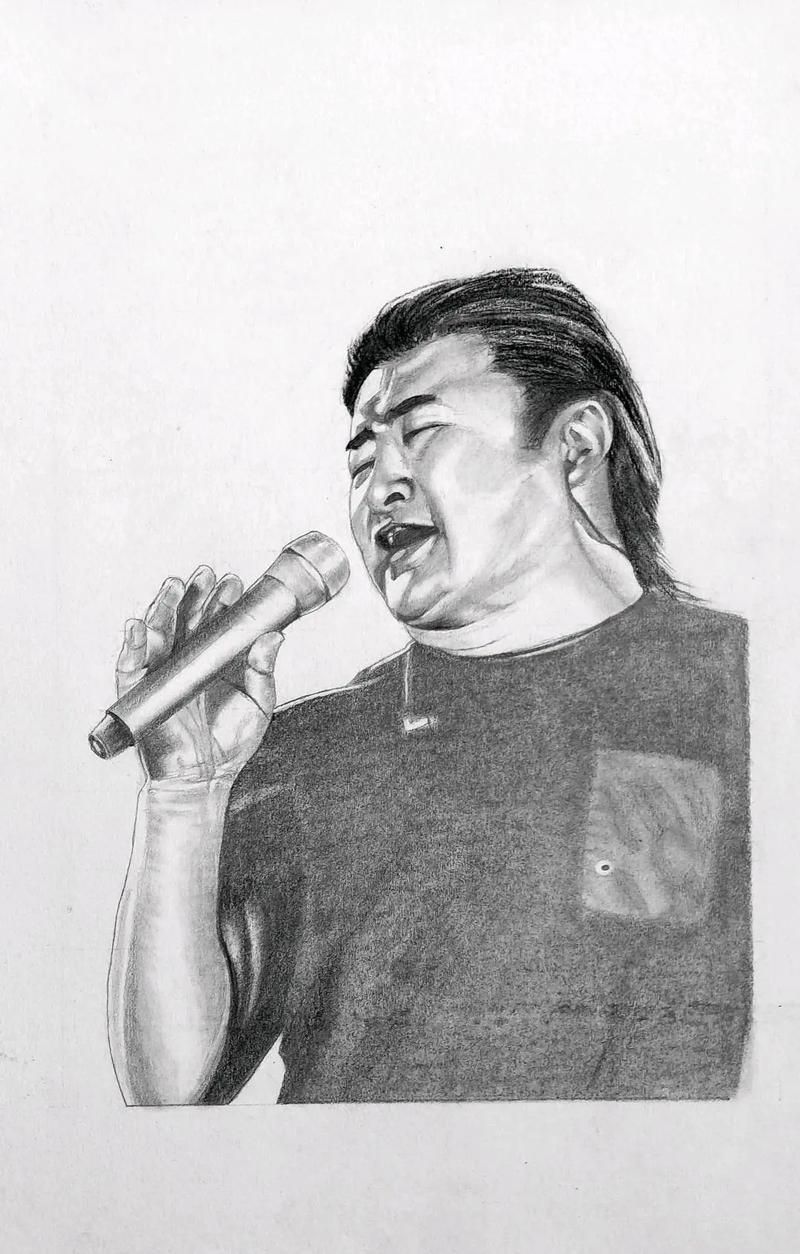

刘欢第一次唱画,是在2023年的一场音乐沙龙上。没提前宣传,没摄像机跟拍,只说他想"和朋友聊聊老歌"。当钢琴前奏取代吉他弦音,当那标志性的胸腔共鸣缓缓升起,台下有人突然红了眼眶。和侃侃的清冷不同,刘欢的改编像在给画"加画":主歌部分他刻意放慢了节奏,每个字都像在讲故事,"为孤独的旅途画一个方向"这句,尾音里带着岁月沉淀后的笃定,仿佛在说"我走过那么多弯路,终于知道该往哪走";到了副歌,他突然提高声线,弦乐和鼓点涌进来,"把我画在你心上"不再是无助的乞求,而是带着"我值得被记住"的自信。最绝的是第二段主歌后,他即兴加了一段吟唱,没有歌词,却像人在山顶对着山谷呼喊,把原版藏在歌词里的"孤独",吼成了"与孤独和解"的力量。

后来这段视频被人传到网上,评论区炸了。有人批评"刘欢把民谣唱成了晚会歌,失去了原味",可更多人却跟着视频哭了一整天:"听他唱'画一个月亮',我突然想起十年前,我刚到北京,住地下室,每晚都靠这首歌入眠。现在我已经有房有家,可再也没听过能让我哭的歌了,直到刘欢版。"一位音乐人留言得更直接:"很多人以为改编是'破坏',其实刘欢做的是'考古'——他剥开画的表皮,把埋在歌词里最核心的东西,给挖出来了。"

那画里最核心的东西是什么?是"孤独感"?不,刘欢自己说,他改编时一直在想:"这首歌为什么十几年后还能被记住?因为唱的不是画,是'渴望被记住'。"原版的"画",是一个人对抗孤独的方式;而刘欢版的"画",是两个人甚至一群人的共鸣——他把"我画在你心上"唱成了"我们互相记得",把寂寞的月亮,唱成了照亮彼此的灯塔。这大概就是他改编的魅力:从不在原作上"乱涂鸦",而是用自己的人生阅历当颜料,让老歌长出新的年轮。

如今再回头听那两个版本的画,突然明白经典的魅力从不在于"一成不变"。就像一幅传世名画,放在博物馆里是文物,但被当代艺术家重新解读时,总会让人看到新的光影。刘欢改的画,或许不再是当年深夜里的一杯清茶,却成了某个清晨的阳光——它不治愈你的伤口,却告诉你:那些让你辗转难眠的孤独,总有一天会被时光酿成力量。

所以问题来了:当老歌遇上改编,到底是在"毁经典",还是在"让经典活下去"?或许答案,就藏在你听完那首歌时,心里涌起的那阵热浪里。