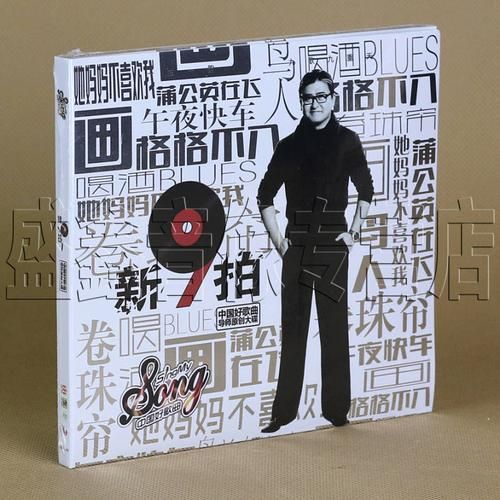

提起刘欢,很多人的第一反应还是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里“面孔更温柔”的深情。但这位在华语乐坛站了四十年的“音乐教父”,从不肯让自己困在过去的标签里。今年秋天,他悄没声地推出了个人第八张原创专辑九拍——没有预售,没有热搜,甚至连宣传文案都简短得像张旧便签:“一张给岁月的回信。”

可当耳机里响起拍案而起的第一个音符时,你会突然明白:刘欢还是那个刘欢,他只是把想说的话,藏进了更深的音乐褶皱里。

“九拍”不是数字,是人生的“节拍器”

专辑叫九拍,很多人第一反应是“九种节奏?”但刘欢在最近一次采访里笑着摇摇头:“哪儿那么多技巧,就是人到中年,突然觉得人生像走台阶,一步一拍,走到第九级,回头一看,原来每一步都踩得有模有样。”

中国的传统音乐里,“九”常是“极致”的代名词,比如“九天”“九曲”。但九拍里的“九”,更像是九个不同的人生切片:青石板里是苏州老街的雨声,刘欢捏着嗓子模仿小贩叫卖,后来又用琵琶轮指把声音托起来,像少年提着灯笼走过长巷;拍案而起的钢琴前奏刚出来时像块硬邦邦的冷铁,副歌突然爆出的管乐却像烧红的铁水,烫得人心头发颤——后来才知道,这首歌写的是他2018年做心脏手术后的日子,“躺在病床上看着心电图,一下一下,不就像拍子吗?活着,就是最好的拍案而起。”

最让人心头一颤的是老朋友,前奏用口琴吹出了一段让我再看你一眼的旋律,刘欢的声音沙哑得像旧棉絮,却把“老朋友好久不见”唱得像在说“咱们还年轻”。有人说这是在怀旧,但他自己说:“哪是怀旧,是觉得现在的自己,终于有底气跟过去的自己,碰杯了。”

不炫技,比炫技更难

刘欢从不缺技术——他能在千万次的问里把真假声切换得像呼吸,也能在从头再来里用胸腔共鸣震得人耳膜发麻。但九拍里,他几乎把“炫技”两个字揉碎了,扔进了音符的角落。

主打歌九拍里,他全程用气声演唱,像怕吵醒隔壁的婴儿,可那句“人生哪有什么标准拍,自己走顺了就是好拍子”,却字字砸在心上。编曲人李海鹰说:“欢哥要求这首歌的鼓声必须用三十年前的模拟鼓,说‘现在数字鼓打得再准,也没那股子人气杂音’。”你仔细听,确实能在鼓点里听到手砸鼓面的闷响,像爷爷拍着婴儿睡觉。

胡同里的兵更有意思,刘欢请来北京曲剧团的演员,在歌里掺了段“数来宝”,又是梆子又是锣,唱起来却一点也不违和,反而像胡同口大爷摇着蒲扇讲故事——“以前觉得做音乐要‘雅’,现在才懂,能让老百姓跟着哼的,才是真音乐。”

四十岁后,他成了“音乐的老中医”

这些年,总有人问刘欢:“为什么不多出歌?综艺也不上,钱够花吗?”他总笑着说:“歌攒够了,再说。”但熟悉他的人都知道,这些年他把更多时间泡在录音棚,像个老中医似的,把“音乐”一味一味地拆开、揉碎,再重新熬煮。

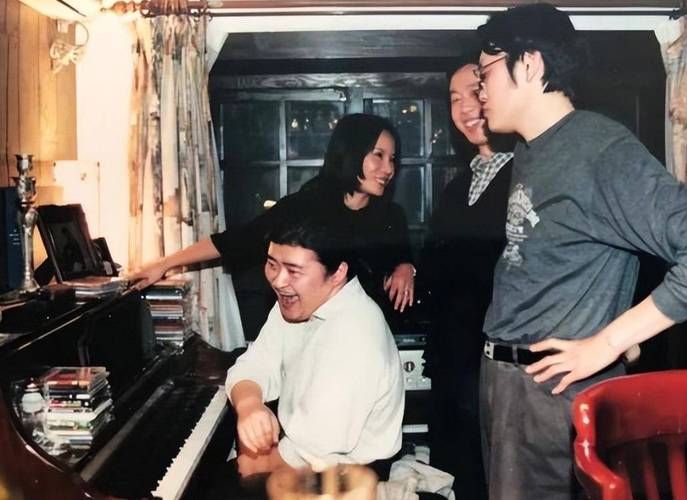

九拍里所有的乐器,几乎都是他带着团队去民间录的:苏州评弹的琵琶是跟非遗传承借的,陕北信天游的唢呐是在窑洞外录的风声,就连老朋友里的口琴,都是他翻出儿子小时候的玩具,“吹得跑调,但那是真的‘年轻时’的声音”。

有人问他,都这个年纪了,为什么还要拼命做原创?他正在调试录音设备的动作顿了顿,笑着说:“你觉得我现在是在拼命吗?我只是觉得,音乐这东西,就像老酒,放得越久,越有味道。但我得活着才能酿啊,所以得好好活着,好好唱。”

听完整张九拍,你会突然明白:刘欢从没“离开”过华语乐坛,他只是换了一种方式在——不抢流量,不卖情怀,像个守着老铺子的手艺人,一锤一锤地砸,一针一线地缝,把岁月的褶皱、人生的烟火,都织进了歌里。

所以回到最初的问题:“九”究竟是音乐的密码,还是人生的注脚?或许都不是,它只是刘欢站在人生第九级台阶上,回望来时路时,轻轻哼出的一段节拍——简单,却足够让人跟着,走下去。