在大众印象里,刘欢一直是“乐坛常青树”的代名词——浓密卷发、标志性嗓音,开口便是一首首刻着时代印记的经典。但若细数他的音乐轨迹,你会发现这位看似“沉稳如山”的教父,骨子里藏着一股“摇摆”的劲儿:从主旋律到流行,从民谣到摇滚,从歌手到导师,从舞台到讲台,他在不同角色与风格间游走,看似“跨界”,实则是从未停止对“音乐真谛”的叩问。这种“摇摆”,究竟是无心插柳的随性,还是深思熟虑的坚守?

一、音乐风格里的“摇摆”:从“少年壮志”到“人间烟火”,变的是时代,不变的是真诚

1987年,25岁的刘欢为电视剧便衣警察唱响少年壮志不言愁,高亢激昂的嗓音里满是“纯粹的理想主义”;十年后,他用弯弯的月亮把民谣的温柔揉进都市人的乡愁,歌词“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄”让多少人红了眼眶;再到后来,好汉歌用河南梆子的戏腔喊出“大河向东流”,成了KTV里永不褪色的“爆款”。

有人问:“刘欢的风格怎么总变?”他曾在采访中笑答:“我没想过变,只是音乐跟着时代走了。”上世纪80年代,他是“正统美声”的代言人,嗓音带着学院派的精致;90年代市场经济浪潮下,他一头扎进流行音乐,用千万次的问探索流行与艺术的融合;21世纪后,他又开始“折腾”电子、爵士,甚至带着学生做实验音乐。

这样的“摇摆”,看似没有“固定标签”,实则是他对“音乐多样性”的尊重——从不固守一种风格,而是让旋律贴合他想表达的情感。“唱主旋律时,我是时代的传声筒;唱民谣时,我是老百姓的代言人;搞实验时,我是音乐的探索者。”他从不给自己设限,因为在他心里,“好音乐没有边界,只有真诚”。

二、导师席上的“摇摆”:是“评委的严苛”,还是“长者的温柔”?

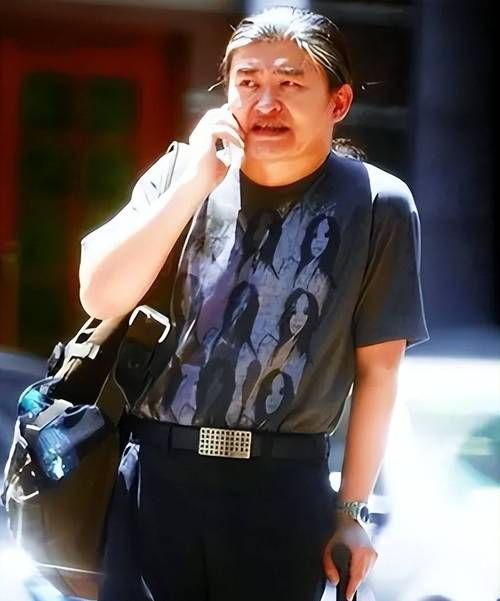

2012年,刘欢坐上中国好声音导师席,戴黑框眼镜、抱臂靠椅的形象成了无数观众的“记忆点”。有人说他“太严肃”,学员张婧颖回忆,第一次上台前,刘欢一句话没说,只是递给她一瓶水,却在她唱完后直言:“你的技巧很棒,但音乐里少了点‘人味’”;也有人说他“太护犊”,当学员杨坤质疑某位歌手“用力过猛”时,他立刻反驳:“你听不出她的情绪吗?那是她最真实的表达。”

这种“严与柔”的摇摆,恰恰藏着他对“音乐传承”的理解。作为导师,他从不吝啬专业打击——“音准、节奏,这些基本功别跟我糊弄”,也从不掩饰对年轻一代的欣赏——“你们这代人比我们敢想,音乐就该这样‘野’一点”。当李健调侃他是“移动的音乐百科全书”时,他却摆摆手:“我不是百科全书,我只是想让年轻人知道,音乐不止一种活法。”

在他看来,“摇摆”不是中立,而是包容。“每个选手都是不同种子,有的适合长成大树,有的适合开小花,我做的就是给他们土壤,让他们按自己的方式生长。”

三、舞台内外的“摇摆”:是“乐坛教父”的包袱,还是“老顽童”的本真?

提到刘欢,很多人会想到“体重”“忙碌”“有才”这些标签。他笑称自己是“体重200斤的美食家”,私下里爱吃炸鸡、爱逛菜市场,甚至为了陪女儿学钢琴,一口气把致爱丽丝弹了100遍;但一上台,他便秒变“刘老师”,无论是演唱会还是公益演出,永远西装革履,用最专业的状态对待每一首歌。

这种“世俗与严肃”的反差,常被解读为“人格分裂”,他却笑言:“我只是在过两种生活啊——生活的烟火气,让我懂人情冷暖;舞台的仪式感,让我敬畏音乐。”为了缓解腰椎压力,他在练声时必须戴着护腰,却从未在舞台上少过一个音;为了讲好音乐鉴赏课,他把教材翻得起毛边,甚至在学生面前自嘲:“我年轻时也唱过口水歌,谁都年轻过嘛。”

这种“摇摆”,让他褪去了“教父”的疏离感,成了一个“有温度的音乐人”。他不会用“大师”的身份要求年轻人“循规蹈矩”,反而鼓励他们“去闯、去试,错了再改”,因为在他心里,“对音乐的热忱,比任何技巧都重要”。

结语:“摇摆”不是迷失,是清醒

从亚洲雄风到觉醒年代,从唱遍大江南北的“刘老师”到高校讲台上的“刘教授”,58岁的刘欢依然在“摇摆”着——他摇摆于风格、角色、身份,却从未摇摆过对音乐的热爱与对真诚的坚守。

或许,真正的艺术家从不是“固守一隅”的顽固,而是“兼容并包”的清醒。刘欢的“摇摆”,不是对方向的迷茫,而是对“更多可能性”的探索;不是对规则的打破,而是对“音乐本质”的回归。就像他常说的:“音乐就像一条河,我愿意做那朵浪花,跟着河走,也带着河往新的地方去。”

这样的“摇摆”,或许才是一个艺术家最珍贵的“不摇摆”——不摇摆于初心,不摇摆于热爱,不摇摆于对“好音乐”的永恒追求。