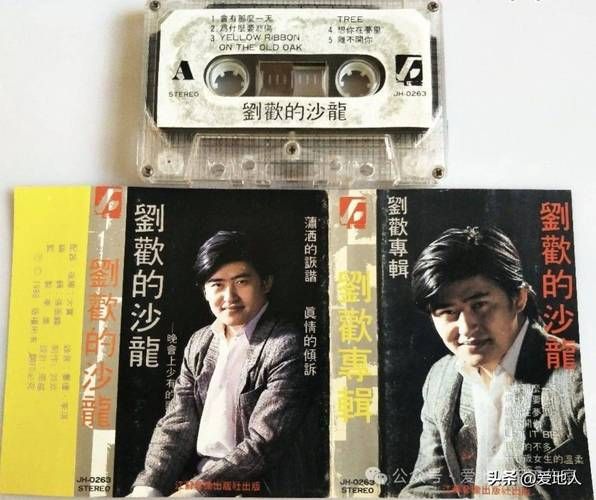

你还记得吗?那些年攒了半个月零花钱,蹲在音像店柜台前纠结的下午——手指划过塑料封皮上“刘欢”两个烫金字,最终捧着那盘印着千万次的问的磁带,回家的路上恨不得把“卡带机”的音量开到让整条街都听见。

可你敢信吗?就在今天,当短视频平台的3秒神曲、AI生成的电子音浪几乎要把耳朵磨出茧子时,刘欢和磁带,这两个看似早已被“时代”贴上封标签的词,突然被一股看不见的风拧在了一起。有人说这是“情怀回溯”,有人嗤笑“老调重弹”,但当那盘被重新发行的“刘欢新潮风采磁带”真的走进大众视野时,我们或许该停下来问问:被我们定义为“过时”的东西,真的只是“旧”的吗?那里面翻涌的“新潮”,究竟藏着多少被我们忽略的真相?

一、磁带不是“老古董”,是刘欢音乐基因里的“原始代码”

很多人对刘欢的印象,还停留在好汉歌里一声“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里揉着市井烟火气的温柔。但你有没有想过,早在80年代,当磁带还是中国大众音乐传播的“绝对主角”时,刘欢的歌声就是通过这盘小小的塑料盒子,成了无数人青春的“BGM”?

“那时候录音,哪有现在这么多花哨的设备?”刘欢在一次老友聚会上笑着提起,眼角的皱纹里藏着岁月的痕迹,“录音棚里只有一台开盘机,两台调音台,歌手得站在麦克风前,一口气把情绪、气息、咬字都‘刻’进去——错了,重来;不够味,再来。”

你说,这算不算一种“新潮”?在追求“完美复刻”的今天,刘欢和录音师却坚持用磁带的“原始感”去重新制作那些老歌——背景里保留着当年开盘机转动时细微的“沙沙声”,间奏里甚至能听见当年乐手换气、调琴的细微声响。有人说“这会影响音质”,但他却说:“磁带的‘不完美’,恰恰是音乐的‘体温’。当年那些年轻人听着这样的声音谈恋爱、奋斗,难道他们要的不是‘活’的音乐吗?”

你看,当我们沉溺于数字音乐“无损音质”的冰冷精准时,刘欢反而用磁带的“粗糙”,给音乐重新裹上了“人味”。这哪里是复古?分明是对“过度包装”的一次“反杀”。

二、“新潮”不是“赶时髦”,是把根扎进泥土里的“向上生长”

提到“新潮”,很多人会想到夸张的舞台、前卫的编曲、紧跟热点的话题。但刘欢的“新潮”,从来不是跟着潮流跑,而是让潮流追着他走。

90年代初,当内地流行乐还在模仿港台时,他用少年壮志不言愁里充满力量感的民族唱腔,硬是杀出了一条属于自己的路;后来当Rap、Hip-hop还在“舶来品”阶段,他在我是中国人里把京剧念白和电子节拍撞出火花,让全世界听见中国音乐的可能性;今天当AI作曲、虚拟歌手被炒得火热,他却说:“技术再怎么变,音乐的核心永远是‘情’——没有真情实感,再炫的技巧也是空壳。”

这次“新潮风采磁带”的发行,最让人意外的不是“磁带”这个载体,而是里面的内容:除了经典老歌,他居然收录了和年轻音乐人合作的新作——有用古筝弹奏的电子律动,有把蒙古长调融入Rap的实验,甚至还有一段他教孙女唱摇篮曲的家庭录音。

“有人说我‘老’,可我总觉得,真正‘老’的是固步自封。”刘欢在社交媒体上回应争议时,语气里带着点孩子气的倔强,“磁带能装下我的过去,也能装下我和年轻人的对话——就像你爷爷的老茶壶,泡的可能不是龙井,却是你爱喝的冰美式,不一样,但都‘对味’。”

三、当浪潮退去,什么才是真正的“风采”?

这两年,“复古风”吹了又吹:老式收音机、胶片相机、缝纫机……但很多所谓“复古”,不过是把旧元素包装成“新潮”的消费品,背后是空洞的营销。可刘欢和磁带的组合,却让我们看到了另一种可能:真正的“复古”,是为了更好地理解“现在”;真正的“新潮”,是敢于和自己的“过去”对话。

“有00后问我:‘磁带这么麻烦,为什么还要用?’我就说:‘你试试倒带——听着歌声一点点后退,就像在回忆里走,这种感觉,滑动屏幕能给吗?’”刘欢说,他见过很多年轻人,买了这盘磁带后,特意去淘来老式播放机,“他们说‘想听听刘欢的歌里,当年的自己是什么样子’。”

你看,真正让一件东西“翻红”的,从来不是“怀旧”本身,而是它承载的情感和记忆。刘欢的磁带里有他的青春,有我们的青春,更有无数人对“好音乐”的渴望——这种渴望,从来不会因为时代改变而消失。

所以回到最初的问题:当磁带遇上刘欢,这到底是复古还是觉醒?或许都不是。这只是一个提醒:当我们忙着追逐下一个热点时,别忘了停下来看看那些被留在“浪潮里”的东西——它们或许不新,但里面有时间的重量,有音乐的本质,还有一个艺术家永远“向前看”的清醒。

就像刘欢在那盘磁带的封面上写的:“旧的不旧,新的不新,活着的,永远都是那颗爱音乐的心。”

你说,这样的“新潮风采”,是不是比任何花哨的炒作,都更让人心动?