每年的夏末,中国新歌声(原中国好声音)的开场总像一部电影的序幕——当熟悉的旋律响起,四位导师转身,观众的记忆也被瞬间激活。但若仔细回想,这十年的节目里,能让人一听就“定住”的,好像从来都是刘欢老师的声音。他从来不会刻意炫技,也不煽情,就那么抱着吉他或站在话筒前,开口的瞬间,整个演播厅的浮躁好像都沉了下去。

可奇怪的是,很多人说不上来他到底唱了哪首歌,却总能在某个加班的深夜、某次堵车的路上,被那熟悉的旋律拽回当年的夏天——凭什么刘欢的开场曲,总能成为几代人的“BGM”?

一、他选的从不是“爆款”,而是“音乐说明书”

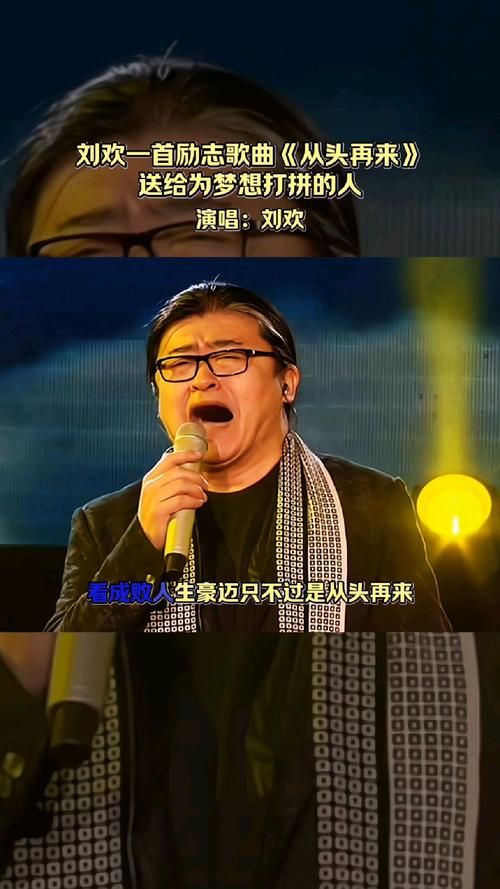

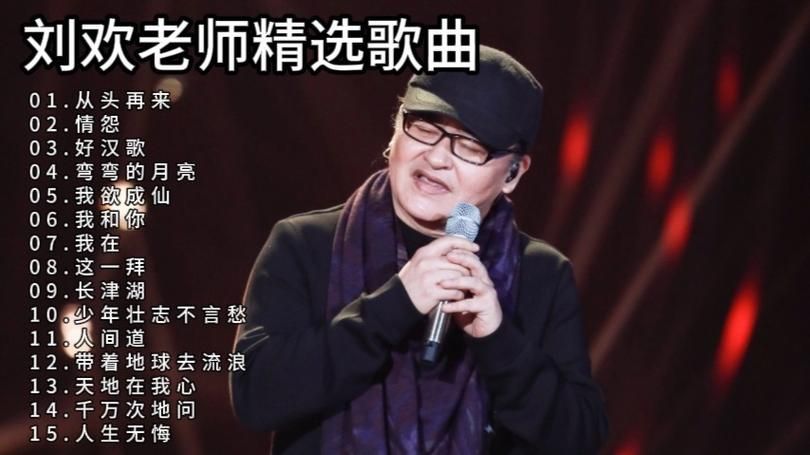

刘欢的开场曲,从来不是当下最火的口水歌,甚至可能你听完才反应过来:“哦,原来是这首歌。”比如他唱过的凤凰于飞,旋律里藏着旧上海的旖旎;唱从头再来,没有嘶吼,却比任何励志歌都更有力量;就连那首让人刻骨铭心的从前慢,被他改编后,仿佛能看到戴望舒笔下“撑着油纸伞”的姑娘慢慢走来的画面。

为什么选这些歌?其实他早就在采访里说过:“节目开场,就得像个‘导览’,告诉观众今天我们要聊什么样的音乐——不是比谁的声音亮,是比谁能把歌里的故事讲明白。”你看他唱的时候,从来不会盯着镜头,而是低着头轻轻和,像在跟老朋友聊天。这种“不端着”的真诚,反而比任何舞台技巧都更能抓住人心。

二、他的声音里,藏着“时间的重量”

很多人说,刘欢的声音“有辨识度”,但你仔细听,他的音色并不完美——中音区有点暗,高音区偶尔会带点沙沙的颗粒感。可偏偏就是这种“不完美”,让他的歌有了岁月的味道。

比如他唱弯弯的月亮,第二段副歌时,声音里带着一丝不易察觉的颤抖,好像真的看到了故乡小桥下的流水;唱千万次的问,他没有像刘欢经典版那样冲到高音,而是把“千万次地问”唱得更沉,像是在问自己,也是在问观众:“你到底在追寻什么?”这种声音里的“故事感”,是年轻歌手模仿不来的——那是他唱了三十多年歌,对生活、对音乐沉淀下来的理解。

三、他给的从来不是“表演”,是“平等交流”

别忘了他还是节目里的“刘老师”。其他导师开口可能是“我要为你转身”,他却总说:“这首歌,我想让你听听它的‘根’。”比如有学员唱民谣,他开场就会讲:“民谣不是吉他加嗓子,是踏着泥土长大的歌。”然后自己哼两句当地的调子,让学员瞬间放松下来。

所以他的开场曲,更像是对学员的“课前指导”——你看他唱完总会笑着点头,眼神里满是“我懂你”的温和。这种“导师”和“学员”之间的平等感,让观众觉得:哦,原来音乐不是高高在上的艺术,是每个人都能碰触的东西。

四、为什么我们总在某个瞬间,突然想起他的歌?

你有没有过这样的经历?加班到深夜,打开手机随机播放,突然跳出刘欢的天地在我心,你跟着哼了两句,眼泪就掉下来了?或者堵在晚高峰的路口,电台里放着他唱好汉歌,你会不自觉地跟着喊“大河向东流”?

其实不是我们记性不好,是他的歌里藏着我们“忘记了的时刻”。他唱少年壮志不言愁时,我们想起自己十八岁的热血;唱天地在我心时,我们想起为梦想熬夜的晚上;唱从前慢时,我们想起那个慢到可以看一片云飘一下午的夏天。他的歌从来不是“背景音”,而是我们生活的“注脚”。

说到底,刘欢的开场曲之所以能成为经典,从来不是因为他有多“红”,而是因为他始终在做“真音乐”——不讨好流量,不迎合潮流,只是把那些能打动人心的故事和情感,用最真诚的方式唱出来。就像他常说的:“音乐就像一杯酒,时间久了,才能品出它的香。”

所以下次再听到他的歌声,不妨停下来听听——你会发现,他唱的不是歌,是我们每个人都藏在心里,却快要忘记的那段时光。