你是不是也无数次这样:盯着屏幕里刘洪浑厚深情的歌声,总忍不住多看一眼他身后的钢琴——那个低头弹琴、几乎不抢镜,却又像歌的“另一只翅膀”的人?

他到底是谁?凭什么能站在华语乐坛最“稳”的歌手身边,一弹就是十几年?

从好声音到歌手,他是刘欢的“音乐定海神针”

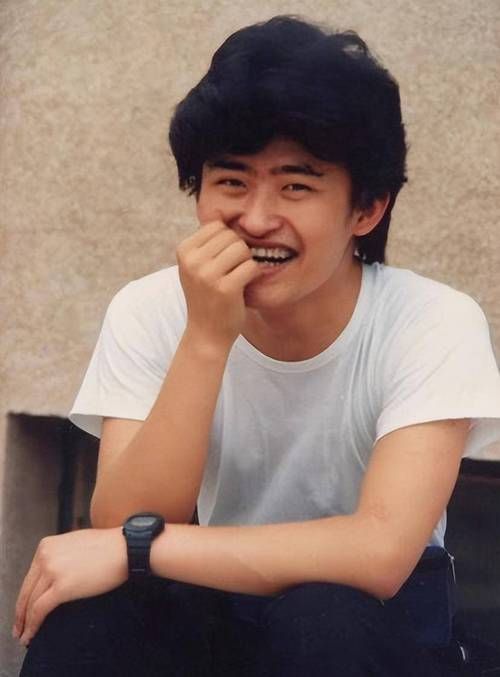

要说熟悉,还得从中国好声音第一季说起。2012年,刘欢坐镇导师席,每当他选人、演唱,旁边那架黑色三角钢琴后,总有个身影:微卷的头发,专注的眼神,手指在琴键上翻飞时像有风掠过。

那时很多人不知道他叫什么,只觉得:刘欢的歌,哪怕是最难的千万次的问弯弯的月亮”,经他一弹,就像老酒配了杯好盏,滋味更足。

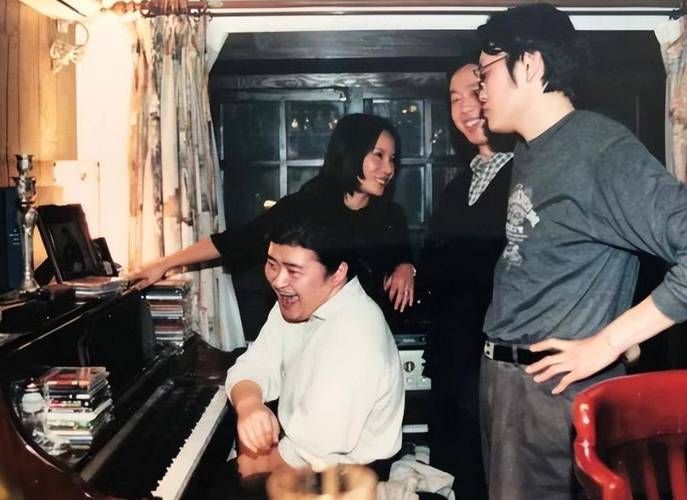

后来到歌手2019,47岁的刘欢再战舞台,背后的钢琴师还是他。刘欢唱从头再来,他跟着节奏把伴奏编得荡气回肠;唱夜,琴声像月光一样铺满整个舞台;甚至刘欢即兴哼几句,他都能立刻接上,像两人心里有根无形的线。

有观众扒出来:他是孔祥东,国际知名的钢琴家,刘欢“御用”的钢琴伴奏。但“孔祥东”三个字,对普通观众来说太陌生——比起台前的歌手,他像个“隐形人”,却藏着华语乐坛最深的音乐默契。

他不止是“伴奏”,更是刘欢的“音乐翻译官”

为什么是孔祥东?

圈内人常说:好伴奏是歌手的“第二双耳朵”。刘欢的歌,旋律复杂、情绪层次多,像亚洲雄风的壮阔,橄榄树的苍凉,少了懂的人,很容易变成“钢琴盖过人声”或“人声压不住琴”。

但孔祥东总能找到那个“黄金分割点”。

有次后台采访,刘欢说:“祥东的琴不是‘垫’,是‘托’。我的嗓子有时会累,琴声能把我撑住;情绪到了高点,他又能退一步,让听者的耳朵只跟着我走。”

这份“托得住、退得下”的功力,背后是几十年的硬功夫。

孔祥东12岁就考进上海音乐学院,17岁拿下柴可夫斯基国际青少年钢琴比赛金奖,是当时最年轻的金奖得主。后来出国深造,手指练出“肌肉记忆”,乐理烂熟于心——什么样的歌配什么样的和声,什么样的情绪用什么样的踏板,他比歌手还清楚。

但更难得的是“懂人”。

刘欢性格内敛,不常表达情绪,但孔祥东能从他练歌时的呼吸、上台前的眼神,猜到他想要的味道。比如刘欢唱从前慢,孔祥东没用华丽的琶音,只用简单的分解和弦,像把老时光里的温柔回忆,一寸寸拨开。

这种“不抢戏却足够动人”,才是顶级伴奏的底气。

从“天才琴童”到“隐形守护者”,他比想象中更“拼”

尽管很少露面,但孔祥东的人生,比舞台上的歌更“有故事”。

1968年出生在上海的他,小时候练琴常练到手抽筋。有一次练到凌晨,妈妈端来夜宵,发现他边哭边练,说“手指不听使唤了”——但第二天,他还是坐在了琴前。

20岁那年,他因为意外受伤,左手四根肌腱断裂,医生说“可能再也弹不了琴”。他没有放弃,每天用左手抓握、按摩,甚至重新学用“非常规指法”。一年后,他重返舞台,左手弹出的琶音比以前更有力量,后来有人说:“受伤让他把‘技术’弹成了‘情感’。”

成名后,他本可以像郎朗一样,在世界各地的金色大厅开独奏会,赚得盆满钵满。但他总说:“音乐不是一个人的事。”

于是,他成了杨洪基、毛阿敏、那英这些“老炮儿”的伴奏,成了刘欢最依赖的“音乐战友”;他跑山区教孩子弹琴,在直播间讲古典乐,想让更多人懂钢琴的美;甚至疫情期间,他一个人在琴房直播“云弹琴”,观众说:“听着你的琴声,好像没那么难过了。”

就像他常对学生说的:“钢琴家的手,不仅要能弹贝多芬,也要能弹给卖菜阿姨听。”

下次再听刘欢的歌,别忘了多看一眼钢琴后的他

其实娱乐圈里,像孔祥东这样的“幕后英雄”还有很多:给歌手写歌的词曲作者、编曲时熬夜改细节的制作人、台上递话筒的助理……他们不站在聚光灯下,却像空气一样,让整个舞台“活”起来。

孔祥东说:“我愿意做那个‘影子’,因为刘欢的歌,值得被更多人听见。”

或许我们不该只记住台前的“C位”,也该给这些“隐形守护者”一点掌声——毕竟,没有他们,很多经典会少一半的灵魂。

下次再看刘欢的演唱会,不妨像他一样,回头看看琴后的身影:他弹下的每一个音符,都在说“你看,这首歌,有多美”。