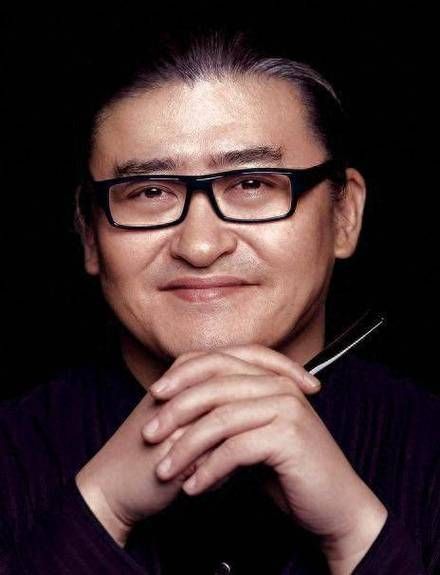

2010年的夏天,和田夜市的烤肉摊前,坐着个穿深色T恤的中年男人,面前的瓷碗堆着羊肉串,他却只顾着和身边的老艺人比划着手势——刚学会几句维吾尔语的“热合麦特”(谢谢),发音带着天津味的儿化音,逗得老人直抹眼泪。后来有人认出这是刘欢,镜头怼过来时,他慌得把烤肉往背后藏,只露出个窘迫的笑:“别拍别拍,我这吃相怕吓着老乡。”

这大概是许多人印象里最“接地气”的刘欢。人们总习惯称他为“乐坛常青树”“歌坛巨匠”,却少有人留意,这个在舞台上唱好汉歌豪情万丈的男人,心里始终揣着片遥远而炽热的新疆天地。新疆对刘欢,从不是旅游景点清单上的一个名字,而是像他说的,“是刻在音乐骨头里的印记,是写进生命故事的一章”。

从新疆好到掀起你的盖头来:一次“误入”却深扎的根

刘欢和新疆的缘分,始于上世纪90年代初。那时他刚凭北京人在纽约火遍全国,却推掉了好几部影视剧的配乐邀约,跟着中央民族乐团的音乐家扎进了新疆。起初只是“任务”:为新疆成立40周年创作一首献礼歌曲。他带着团队跑遍了喀什的古老街巷、伊犁的草原牧区、吐鲁番的葡萄架下,原以为会是次“走马观花”的采风,却在和田的巴扎上,被一位卖乐器的老大爷“拽”住了。

老大爷手里的都塔尔琴弦磨得发亮,唱的十二木卡姆调子婉转苍凉,刘欢蹲在地上听了整整一下午,笔记本上记满了潦草的音符和注释。“那些旋律像长了翅膀,直接钻进我心里。”后来他在采访里说,“以前我以为‘民族音乐’是教科书里的概念,直到在那片土地上,我听见风吹过雪山的声音,听见牧人的吆喊里有千年孤独。”

那首新疆好,他没按常规写“大美新疆”的宏大叙事,而是把阿勒泰的晨雾、塔里木的胡杨、库车的麦西来甫揉进了旋律,副歌里“新疆好啊,新疆好,天山南北好风光”的唱法,带着维吾尔民歌特有的颤音,听着亲切得像在自家院子里唱歌。这首歌后来成了新疆的“声音名片”,更多人却不知道,刘欢为写它,曾在沙漠里对着录音机录了三天风声——“没有风声,就不是新疆。”

“我不是‘采风’,是‘回家”

这些年,刘欢去新疆的次数多了,连地道的维吾尔族朋友都笑他:“比我们新疆人还懂坎土曼(锄头)!”他会在乌鲁木齐的夜市和老板讨价还价,学会了用“亚克西”(好)夸烤肉香;在喀什的百年茶馆,和维吾尔族大爷一起喝砖茶,听他们讲丝绸之路上的老故事;甚至在伊犁的牧民毡房里,跟着哈萨克族牧民学弹冬不拉,手指磨破了还硬撑着说“再练一首”。

有人问他:“刘老师,您作为大歌唱家,怎么总往新疆跑?”他挠挠头,眼里有光:“你们以为我是去‘采风’?我是去‘回家’。那里的每条河、每座山,都和我年轻时听的旋律连在一起。”2019年,他在中国好声音当导师时,遇到来自新疆的维吾尔族学员唱达坂城的姑娘,没等开口就眼含热泪:“这首歌,我在和田的巴扎上听过无数遍,每一个音符都像老朋友的问候。”

他不仅自己爱新疆,还把新疆的音乐“带”给了更多人。他发起“民族音乐保护计划”,带着团队深入南疆村落,录制了上百首濒临失传的民歌,其中很多是一位80岁的塔吉克族老人唱的,老人说:“我唱了一辈子,怕以后没人听了,刘老师来了,把这些声音都‘存’起来了。”现在,这些录音被收录进国家民族音乐档案馆,成了珍贵的“活着的遗产”。

刘欢的新疆:不是“标签”,是“血脉”

这些年,总有人给刘欢贴“艺术家”“教育家”的标签,他却说:“我首先是个‘新疆迷’。”在他手机里,存着几百张新疆的照片:葡萄架下孩子的笑脸、帕米尔高原的星空、牧民赶羊时扬起的尘土。有次采访,记者问他:“您觉得新疆对您意味着什么?”他沉默了会儿,指着手机里一张和田老艺人的照片说:“你看这双手,一辈子没离开过土地,却能弹出最动人的旋律。新疆给我的,就是这样‘扎根大地’的力量。”

从新疆好到掀起你的盖头来,从和田的巴扎到喀什的茶馆,刘欢的新疆缘,从来不是一次“偶然邂逅”,而是用几十年光阴慢慢沉淀的“艺术回响”。就像他常说的:“音乐没有边界,但音乐有根。我的根,一半在北京,另一半,在新疆。”

或许,真正的艺术家从不是“创造”风景,而是像树一样,把根扎进最深的土壤,然后让枝叶带着泥土的芬芳,长成别人心中的一片绿荫。刘欢的新疆,或许就是这样一片“土壤”——它不仅滋养了他的音乐,更让他明白,所谓“艺术”,不过是把最朴素的情感,唱成最动人的歌。