春晚的舞台上,总有一些画面藏在聚光灯的边缘,却比主角更让人惦记。比如2021年,当刘洪老师站在舞台中央,用他那标志性的醇厚嗓音唱起相亲相爱时,无数观众的目光却不由自主地被他身旁那架黑色三角钢琴前的身影吸引——修长挺拔的手指在琴键上跳跃,时而如溪水潺潺,时而如浪潮奔涌,旋律与歌声交织成一股暖流,瞬间把人拉进“相亲相爱,你我的歌”的温暖里。可直到节目结束,很多人还在问:那个弹钢琴的人是谁?为什么他的琴声,明明只是伴奏,却像一首无词的歌,在很多人心里反复回响?

他不是“伴舞”,是这场表演的“第二主角”

其实,这个问题里藏着很多人的“刻板印象”——总觉得春晚舞台上,主唱才是核心,而钢琴师不过是“背景板”。但那年的相亲相爱,偏偏打破了这种认知。

当时刘欢老师在接受采访时说:“这首歌里有兄弟情、家国情,不是一个人能撑起来的。我需要一双‘手’,能听懂我声音里的情绪,也能让台下的观众从旋律里听到自己的故事。”而这双“手”,就属于坐在钢琴前的李云迪。

对,就是那个18岁就拿下肖邦国际钢琴比赛金奖的“钢琴诗人”。但很多人不知道,这次合作对他来说,其实是个“新挑战”。 classical音乐领域的王者,突然要融入春晚的流行舞台,还要和通俗唱法的“天籁之音”配合,本身就带着“冒险”的意味。可当排练开始,李云迪只用三遍就熟悉了编曲,还主动提出几个调整旋律的小细节:“这里可以再留半拍,让观众的情绪有个出口”“副歌的部分,左手低音可以再厚重一点,和刘老师的声线形成对话”。刘欢老师后来笑:“他不是来‘伴奏’的,他是来‘共创’的。”

从“神童”到“陪伴者”:琴声里藏着他的成长密码

提到李云迪,很多人的第一反应是“天才”“肖邦比赛冠军”,但很少有人注意到,他的音乐世界里,早就不只有“炫技”。

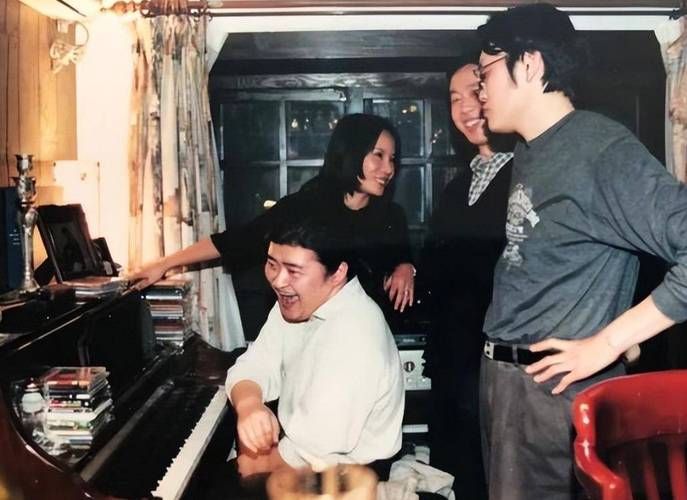

小时候在重庆学琴,他每天要练足8小时,手指磨出茧子就贴上创可贴继续弹;15岁考上中央音乐学院,为了买一套进口琴谱,他省了三个月的伙食费;19岁突然走红后,他拒绝了很多商演,选择去柏林艺术深造,因为“我不想只做一个‘获奖者’,我想做一个‘懂音乐的人’”。

这次和刘欢的合作,其实就是他“懂音乐”的最好证明。他没有用古典乐的“规矩”框住流行旋律,反而带着一种“退后”的智慧——用最纯粹的钢琴声衬托刘欢的歌声,不抢戏,却把每个音都弹进了听众心里。比如间奏那段长达30秒的钢琴solo,他没有用华丽的琶音,而是用极简的分解和弦,像在讲一个“悄悄话”,温柔又深情。很多观众后来回忆:“当时眼眶突然就湿了,不是因为歌词,是因为那个琴声,好像突然懂了‘相亲相爱’不是一句口号,是藏在生活里的细节。”

为什么他的琴声能让“素人”共情?

细想一下,春晚舞台上不缺“大牌”,缺的是能让人“记住”的细节。李云迪的钢琴声之所以“出圈”,恰恰因为他抛掉了“明星光环”,成了一个“用音乐说话的人”。

他没有穿演出服里的燕尾服,而是简单的黑色西装,坐在钢琴前时,眼神一直盯着刘欢的歌谱,偶尔抬头看一眼观众,嘴角带着浅浅的笑;当刘欢唱到“我们是一家人”时,他的左手突然有一个轻微的加重,像在用力点头;返场时,他还主动俯身和刘欢碰了碰头,两个大男人的默契,比任何语言都动人。

这些都是“素人”会有的反应,也是最真实的情绪。就像网友说的:“他不像在表演,像是在帮我们‘翻译’刘欢歌声里的感动——你看,音乐真的能让陌生人变成一家人。”

那些“藏在光里”的人,才是舞台的“真温度”

其实,春晚的舞台上,从来不缺李云迪这样的“幕后英雄”。比如2020年 MILK 的伴舞群,他们每个人都练了三个月的街舞,为了一个托举动作,有人肩膀脱臼三次;比如2022年忆江南的古筝演奏家,她穿着水袖弹琴,手指被琴弦磨出血泡,却坚持把江南的婉约弹活了。

他们不像主唱那样有“solo时刻”,却用每一次呼吸、每一个音符,支撑起了整场演出的“魂”。就像李云迪说的:“真正的音乐,从来不是‘一个人的独奏’,是‘一群人的共鸣’。”那天他坐在钢琴前,弹的不是肖邦夜曲,是“我们”的故事——是刘欢歌声里的家国情怀,是观众眼里的温暖灯火,是每一个“相亲相爱”的普通人,藏在心底的那首歌。

所以下次再看春晚,不妨多留意一下那些“藏在光里”的人。他们没有台词,却用行动告诉我们:舞台的每一份精彩,都离不开默默托举的双手。而那些关于“爱”与“温暖”的记忆,正是从这些细节里,一点点刻进心里的。