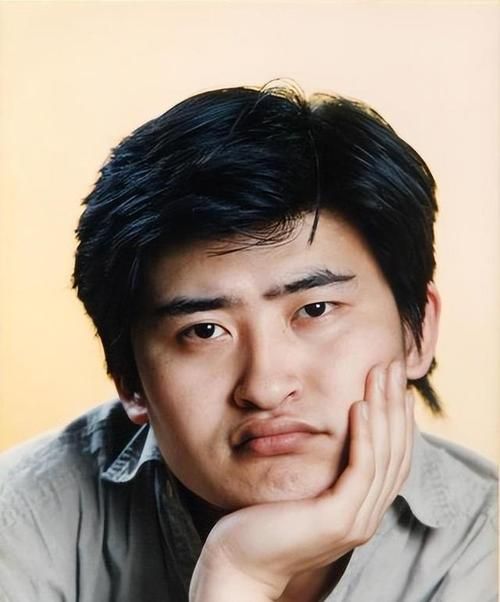

提起刘欢,很多人的第一反应是“那个声音厚得像陈年老酒的男高音”,或是“唱好汉歌的男人”。但若只把标签贴在“歌手”二字上,怕是低估了他身上那股深不见底的“文艺劲儿”。这几年综艺里,他总是一身休闲装,头发花白却不修边幅,开口却总能把流行歌唱得像文学课——你有没有想过:为什么刘欢的“文艺”从不刻意,却能让几代人一听就记住?

他唱的不是歌,是时代里的“人间事”

1990年,电视剧渴望火遍大江南北,主题曲好人一生平安成了街头巷尾的“背景音”。那时刘欢30岁,站在简陋的录音棚里,没花哨的编曲,全靠一把嗓子把“有多少爱恋今生再无缘”唱得像老邻居的唠叨,却偏偏让听的人心里发酸。后来北京纽约的主题曲千万次的问,旋律一起,“千万次我问你,你到底在哪儿”,有人说是漂泊的迷茫,有人说是对爱情的执拗,直到二十多年后,声生不息里重新唱这首歌,90后观众在弹幕里刷“突然懂了,这是不是我们这代人的‘内卷’写照?”

刘欢的歌从没“为赋新词强说愁”。他唱弯弯的月亮,像蹲在胡同口跟邻居聊天“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,没一句浪漫的比喻,却把对故乡的思念酿得像米酒,越品越醉;他唱从头再来,1998年抗洪时唱给下岗工人,“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,二十年后疫情反复,这首歌又从直播间里飘出来,让无数人红了眼眶。有人说他“会讲故事”,其实他只是在歌里装满了普通人的日子——你我的喜怒哀乐,时代的风风雨雨,全被他揉进了旋律里。

他的“文艺”,是耐得住寂寞的“笨功夫”

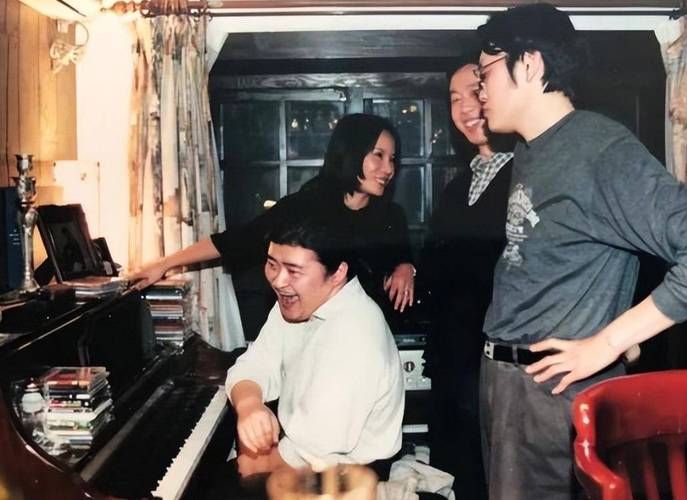

现在的娱乐圈,恨不得一首歌“三个月火遍全网”,刘欢却在专辑里藏了“冷知识”。2003年他发专辑六十年代生人,里面有一首璐璐,歌词里全是“璐璐不爱吃胡萝卜”“璐扎着小辫儿”,后来大家才知道,这是写给女儿的“成长日记”。没有华丽的辞藻,连旋律都像摇篮曲,却因为这份“真”,让无数父母听了说:“这不就是我家孩子?”

他“较真”起来连自己都“得罪”。早年唱弯弯的月亮,编曲想加电音鼓点,他直接拒绝了:“这歌是写给胡同的,加了电音还像胡同吗?”拍好汉歌MV,导演让他骑马耍帅,他非要和“好汉们”蹲在河边啃干粮:“好汉哪有天天打扮的?”就连在歌手舞台上改编从前慢,他坚持只用钢琴伴奏,“这首歌的‘慢’,得用最简单的乐器衬,太花哨反而糟蹋了叶先生那句‘从前的日色变得慢’”。

这些年,多少人说他“跟不上时代”,可他笑笑说:“歌是用来听一辈子的,不是用来火一阵子的。”当流量歌手靠修音撑场面时,他依然坚持live band伴奏;当综艺要求“短平快”的爆点时,他能在节目里花十分钟讲“音乐里的留白美学”。这种“笨”,背后是对文艺最纯粹的敬畏——就像老匠人雕花,慢是慢了点,可每一刀都刻在骨子里。

他不装“文艺人”,却活成了文艺的“范本”

现在的“文艺”成了流量密码:留个长发穿件汉服就是“文艺青年”,发句“生活不止眼前的苟且”就是“文艺气息”。可刘欢从没标榜过自己“文艺”,反而总说自己“就是个教书的”(他是中央音乐学院教授)。

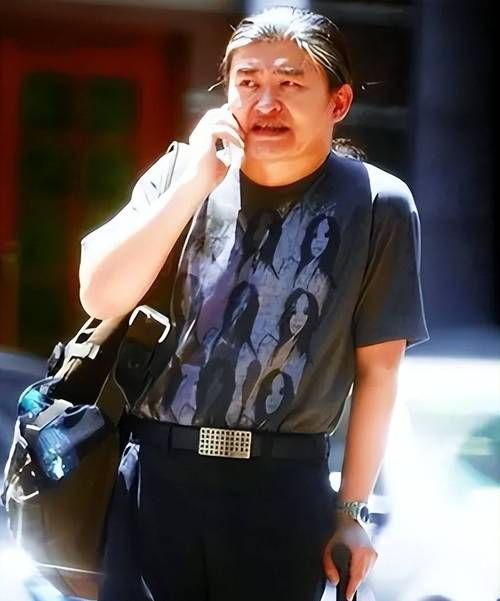

他会在采访里说:“我最怕别人叫我‘艺术家’,艺术家多矫饰,我就是一个音乐爱好者。”他会蹲在菜市场跟大妈砍价,会为了给女儿换尿布推迟录音,会在综艺里自嘲“我这身材,穿啥都像麻袋”。但正是这份“不装”,让他的文艺有了烟火气。你看他唱橄榄树时,眼里的光像在看远方;他聊起古典音乐时,手舞足蹈像个孩子;他说“现在的年轻人压力大,多听听音乐吧”,语气里是长辈般的温和。

有人说刘欢“没有包袱”,其实他的“包袱”早就卸下了——文艺从来不是高高在上的阳春白雪,而是藏在生活里的烟火气;不是刻意的标新立异,而是对人和事最真诚的热爱。就像他常说的:“音乐是时间的艺术,能留住的,都是真东西。”

为什么我们永远需要“刘欢式”的文艺?

快节奏的时代,我们习惯了“15秒神曲”“爆款洗脑歌”,可深夜刷手机时,还是会忍不住循环千万次的问;当“文艺”成了人设,我们依然会被刘欢那句“天地之间还有真爱”戳中泪点。

或许因为我们心里都清楚:真正的文艺,从不是炫技的辞藻或刻意的姿态,而是把日子过成诗的真诚,是把时代写进歌里的担当,是哪怕头发花白,依然对热爱之事保持“少年气”的执着。

刘欢的“文艺”到底是什么?是胡同里的烟火,是岁月里的深情,是浮躁时代里,那声“千万次的问”里,藏着的不肯妥协的对真与美的坚持。

而这种“文艺”,永远不会过时。