“卷珠帘,美人泪……”十年前,当霍尊带着一身仙气站在中国好声音的舞台上,这句词像一根羽毛,轻轻挠过每个中国人的心。可很少有人知道,你现在听到的“标准版”卷珠帘,其实是刘欢老师“磨”了三遍的结果——改到第三版时,连霍尊自己都忍不住问:“老师,是不是我原版的‘味儿’,被您改丢了?”

你有没有想过,一首歌为什么需要改?尤其当它已经火了。

一、原版“仙气”太飘,刘欢说:“音乐得‘接地气’,不然传不远”

2014年,中国好声音让霍尊和卷珠帘红遍大江南北。那时候的版本,伴奏简单得只有古筝和笛子,霍尊的声音像是从山涧里飘出来的,带着点少年不识愁滋味的清澈。评委杨坤听完就说:“这歌太‘飘’了,能火多久,两说。”

这话传到刘欢耳朵里,他当时只是笑了笑,转身就进了录音棚。后来在一档访谈里,他提起改编的初衷:“写歌的人把最原始的东西给你,是信任。但你不能把‘璞玉’直接丢给大众——它太‘素’了,不够‘亮’。”

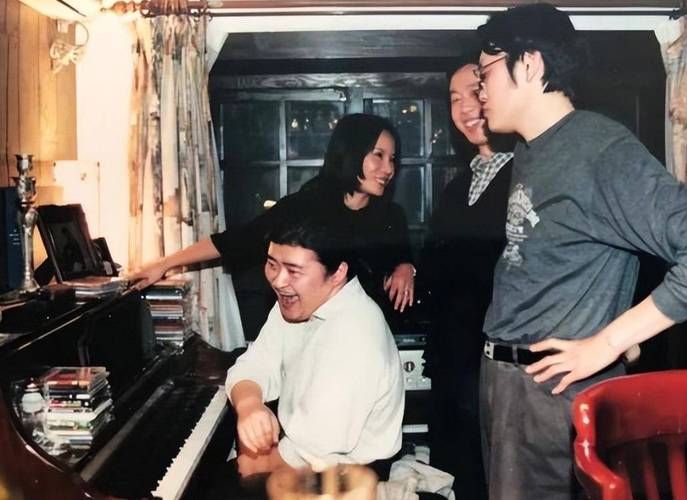

第一版改编,刘欢加了弦乐,大提琴的低音像水墨画的底色,慢慢铺开。霍尊第一次听demo时,皱了眉头:“老师,这会不会太重了?我原版是想写‘孤独’,不是‘悲壮’。”刘欢拍拍他的肩:“孤独不都得从血肉里长出来?没有重的东西,轻的就立不住。”

二、“美女落泪”的戏腔,是“妥协”还是“升华”?

争议最大的是第二版——刘欢在桥段加了半句戏腔:“啊~恰似你的温柔。”原版里霍尊唱的是“惊鸿一瞥”,改成后,不少粉丝炸了:“哪来的美女?卷珠帘写的是闺怨,不是情歌!”

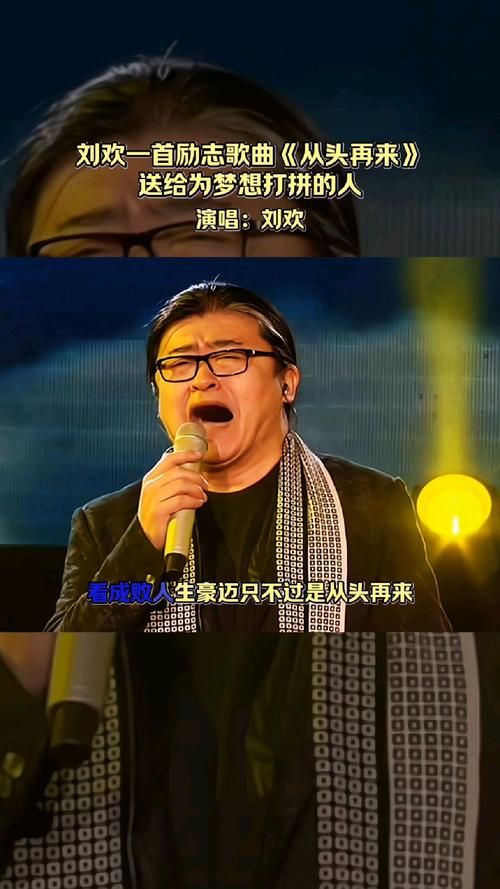

可刘欢坚持不改。“你去查查典故,卷珠帘里的‘美人’,可以是自己,也可以是山河。”他在一次音乐讲座上说,“戏腔不是‘加料’,是‘点睛’——它让你突然从‘看故事’变成‘进故事’。”

没想到,这版成了演唱会“必点曲目”。有次在南京,唱到这句戏腔时,全场观众跟着和声,灯光突然暗下来,那种“千人共情”的感觉,让霍尊在后台哭了:“原来老师改的不是歌,是‘连接’。”

三、第三版“去留”之间,藏着音乐人的“偏执”

你敢信?最终版的卷珠帘,刘欢删掉了之前写的一段钢琴间奏。“那段弹得可好听了,我都录下来了。”霍尊惋惜地说。刘欢却摇头:“好东西不等于‘对的东西’。这首歌的‘魂’在‘古’,钢琴太‘新’,会抢戏。”

这种“抠细节”的偏执,很多人不解。但如果你了解刘欢的创作史,就会觉得再正常不过。当年千万次的问为了找那句“水千条,山万道”,他在西藏待了半个月;给王菲写我只在平你,改了17遍和弦,就为那句“平淡里藏着雷声”。

“音乐是写给耳朵的信,每个标点都得站得住脚。”这是刘欢常挂在嘴边的话。所以卷珠帘的最终版,连古筝的滑音都要求“指肚要贴弦,不能指甲碰弦”——用他的话说,“得像眼泪落进宣纸,慢慢晕开,不能是‘啪’地一声砸下去。”

四、被“改”经典,不是亵渎,是让老树发新芽

这些年,我们总说“经典不能碰”。可卷珠帘的改编故事告诉我们:所谓经典,从来不是“供奉在博物馆里的标本”,而是能跟着时代“呼吸”的生命体。

就像霍尊后来在采访里说的:“感谢老师的‘狠’。如果没有他,我的卷珠帘可能永远停留在‘小众’的仙气里,进不了普通人的日子。”

现在再听这首歌,你会发现:刘欢改掉的,是“孤芳自赏”的清高;留下的,是“千帆过尽”的通透。那些被反复打磨的细节,其实藏着最朴素的道理——好 music,既要“见自己”,也要“见众生”。

所以下次当你听到一首歌被改编时,不妨多问一句:它改得“值”吗?就像卷珠帘的每一次“变与不变”,其实都是在回答:音乐的本质,从不是“谁对谁错”,而是“谁在认真对待耳朵,谁在认真对待人心”。