临近傍晚的新郑古城墙下,老槐树的影子被夕阳拉得老长。一位穿着深色夹克、戴着鸭舌帽的中年男人正站在城墙根儿,手指无意识地敲着鼓点,目光落在城墙砖缝里钻出的几簇野花上。直到同行的人提醒“该走了”,他才回过神来,嘴角扬起一丝不易察觉的笑——这是几天前,有当地居民偶遇刘欢时的场景。消息传开,不少人好奇:以“歌坛常青树”著称的他,为何突然从公众视野里“消失”,又悄无声息地出现在这座河南小城?

从“好汉歌”到“黄帝故里”:音乐家的“根”寻之旅

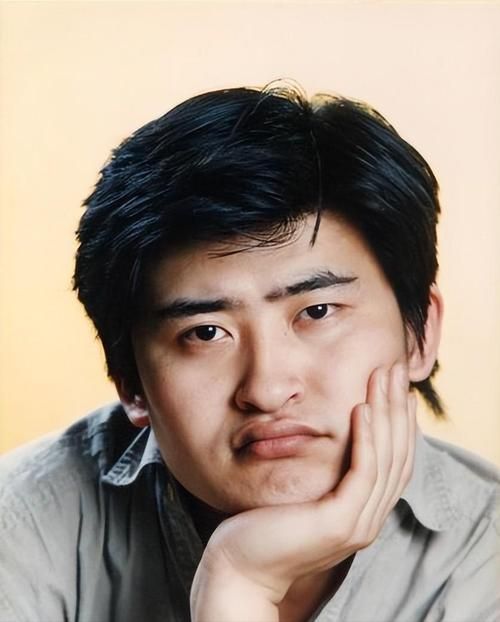

新郑,对很多人来说,或许是“红枣之乡”或是“郑韩故城”的代名词,但对刘欢而言,这里可能藏着更深的牵连。作为黄帝故里,新郑的地下埋着三千年前的郑国遗址,地上飘着从诗经里传来的郑风卫音。而刘欢的音乐生涯,从来都与“根”字分不开——早年唱少年壮志不言愁时,他在摇滚里注入民族乐器;唱好汉歌时,他用粗粝的嗓音把黄河边上的市井气吼进了千家万户;近年来做中国民歌大会,他更是走遍大江南北,把那些快要失传的山歌小调从田间地头“捞”出来。

“刘欢不是在‘采风’,是在‘回家’。”一位熟悉他的音乐人这样评价。早年间,他在一次采访里提过:“每次听到河南梆子的‘咿咿呀呀’,就像听老家说话。”新郑作为郑文化的发源地,恰好是他音乐谱系里“中原基因”的关键一环。这次低调造访,据说是受当地非遗传承人之邀,去看一种古老的“笙”制作技艺——这种乐器曾出现在西周的祭祀仪式里,如今会吹的人只剩寥寥数人。他站在作坊里,摸着竹管上的包浆,对老匠人说:“这声音里,有黄河的水汽,有麦浪的香气。”

“舞台下的刘欢”:比歌声更动人的“笨拙”真诚

很多人对刘欢的印象,停留在好汉歌里的“大河向东流”,或是春晚舞台上气定神闲的“国宝级歌手”。但熟悉他的人都知道,舞台下的他,有种近乎“笨拙”的真诚。

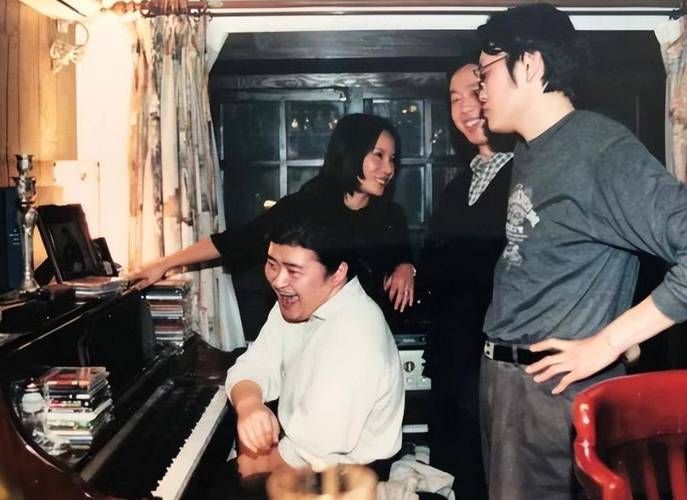

这次在新郑,他没有安排任何商业活动,甚至拒绝了媒体的跟拍。有消息说,他每天清晨会绕着古城墙跑步,遇到卖胡辣汤的大妈,会停下来说“来一碗,多放辣”;逛老街时,看中了一个手工编的竹篮,蹲在摊前和老板娘讨价还价,最后因为“篮子太实用”,又多买了两个送同行。

最让当地人津津乐道的,是他去听一场民间古乐会时的事。当时一位十几岁的姑娘正在弹古琴,曲子弹到一半突然忘谱,脸涨得通红。刘欢没有出声打断,反而悄悄走到她身后,用手轻轻打着拍子。直到姑娘回过神来继续弹奏,他才鼓起掌,说:“我年轻时也这样,一紧张就把词忘了,别急,音乐是自己的,慢慢来。”那一刻,没有“歌王”的光环,只是一个音乐前辈对后辈的温柔托举。

当“流量”褪去,什么能留下?

现在的娱乐圈,太追求“存在感”——今天上热搜,明天拍综艺,后天再曝个“动态”。可刘欢似乎总在“逆流而上”:上一张专辑是五年前,上一次综艺是三年前,甚至有网友调侃“刘欢是不是‘退休’了?”但细想一下,那些真正能穿越时间的音乐,哪一个是靠“刷脸”刷出来的?

弯弯的月亮唱了三十年,如今仍是KTV里的“点单王”;千万次的问被无数歌手翻唱,却没人能复制他嗓音里的沧桑与深情。这些作品能活下来,不是因为刘欢“有名”,而是因为他每次创作,都在“较真”。为写凤凰于飞,他把京剧老生的唱腔翻来覆去听了几百遍;为做非洲灵感,他在撒哈拉沙漠里待了半个月,听当地的鼓声如何与风对话。

这次新郑之行,没有发布会,没有通稿,甚至连一张像样的现场照都没有。但或许,这才是刘欢最“刘欢”的地方:他清楚自己是谁——一个用音乐讲故事的人,而不是一个被流量定义的“明星”。就像他当年在采访里说的:“唱歌不是为了被人记住,是为了让那些想说的话,有人能听见。”

夕阳完全沉入地平线时,刘欢坐上了离开新郑的车。车窗外的古城墙渐渐模糊,但那支老匠人送给他的“土笙”,正静静地放在座位旁。或许不久之后,我们会听到他用这支笙吹出的新旋律——那旋律里,有黄河的浪,有古城的墙,还有一个音乐家最朴素的初心。

而对我们来说,期待他的新歌,或许更该期待的是:在这个速食的时代,还有多少人愿意像他这样,为了“一句有温度的话”,慢慢走,慢慢等?