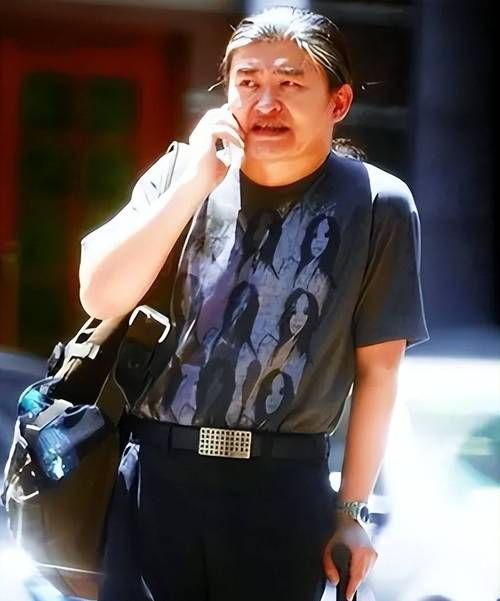

提起刘欢,乐坛里的大多数人都会先想起他那副“老天赏饭吃”的好嗓子——醇厚如暖阳,清亮如山泉,唱弯弯的月亮能唱出江南烟雨的温柔,唱从头再来又能吼出命运挣扎的力道。但比起歌手身份,这些年让大家更服气的,是他“挑耳朵”的功力。无论是好声音的导师席,还是公开场合的寥寥数语,他推介的音乐、音乐人,总能像长了隐形的钩子,让听众不自觉地绕过去,最后心甘情愿地“掉进坑里”。

你说这奇不奇怪?娱乐圈里带“推荐”二字的营销铺天盖地,有的靠流量堆砌,有的靠人脉推动,偏偏刘欢的“推介”二字,比什么“爆款”“王炸”都管用。他到底是怎么做到的?真就凭耳朵一“听”,能听出别人看不见的门道?

一、不是所有“推荐”都叫“刘欢推荐”:那双耳朵里藏着40年的“修炼”

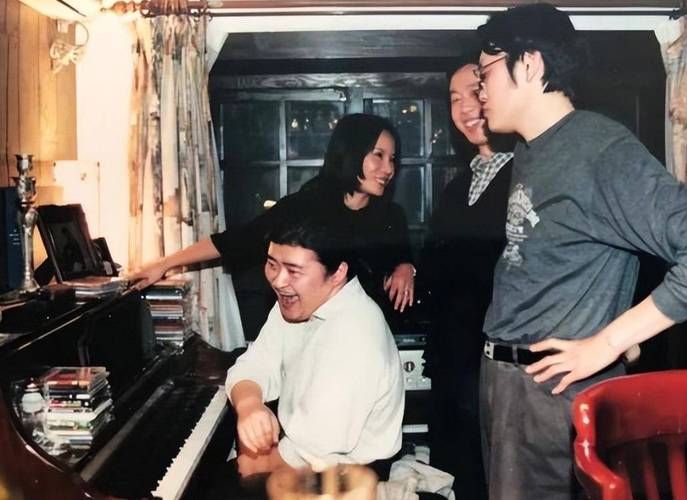

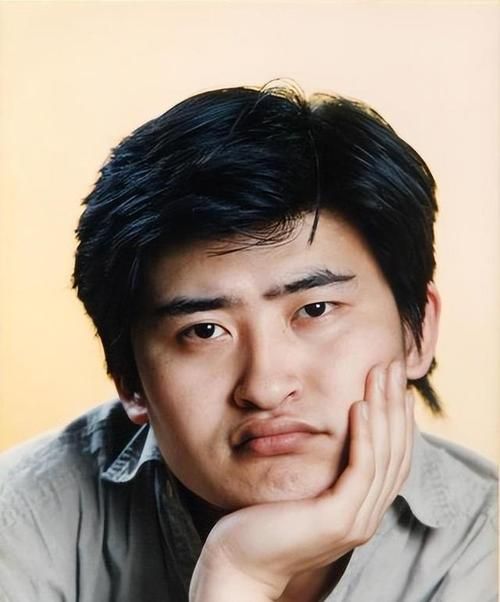

要懂刘欢的推介逻辑,得先懂他这双耳朵是怎么“养”成的。从中央音乐学院音乐系科班出身,到成为内地流行音乐的开山人物之一,刘欢在音乐圈泡了快40年。他唱过古典,也玩过摇滚;给北京人在纽约配过歌,也给甄嬛传写过原声;既能在工体开几万人的万人演唱会,也能在录音室里为一首歌的和声磨到凌晨三点。

这种“混不吝”的音乐阅历,让他的耳朵从不被单一的标签困住。别人看一首歌先问“能不能火”,他先听“有没有诚意的表达”;别人看一个音乐人先看“流量高不高”,他先琢磨“这声音里有没有故事”。就像他在好声音里转身时,往往不会第一时间夸学员唱得“技巧多牛”,反而会说“你这声音里有股劲儿,是活生生的”。在他眼里,音乐不是冰冷的工业产品,而是“带着体温的说话”。

记得有次节目里,一个唱民谣的男生选了一首特别小众的歌,歌词里全是“村口的老槐树”“娘晒的棉被套”,观众当时没啥反应,连其他导师都犹豫着要不要转身。结果刘欢第一个拍下按钮,他说:“这首歌里没有华丽的转音,但我能闻到泥土味儿,这种真实的劲儿,现在太少见了。”后来那首民谣真的火了,很多人都说:“第一次听刘欢的推介,才明白‘好音乐’不是要炫技,是要能让人心里‘咯噔’一下。”

二、他推介的从来不是“爆款”,而是“不被定义”的可能性

这些年,刘欢推介过的东西不少:从把杨坤从“酒吧歌手”推到大众视野,到在歌手里力援结石姐(Jessie J);从给不出名的小众乐队站台,到为年轻音乐人的原创作品“站台”。你会发现一个规律:他从不追风口,不凑热闹,反而总往人少的地方钻。

有人问他:“现在短视频神曲这么火,您为什么不也推荐一两首,让更多人听?”他当时笑了笑,说:“如果音乐只为流量服务,那和卖菜有什么区别?菜市场里也有人吆喝,但没人会记住那个吆喝了三天三月的摊贩,只会记住那些新鲜实在的好东西。”

这话听着有点“硬”,但其实透着他对音乐最本真的尊重。他推介的歌手里,有的嗓音沙哑像被砂纸磨过,有的甚至五音不全,但只要他们的歌里有“真”,他就会站出来说“这值得被听见”。就像他曾力荐的一位视障音乐人,那人写歌从不写情情爱爱,写的是“盲道上的跫音”“妈妈手心的茧”,唱到动情处,整个录音室的人都掉眼泪。刘欢在后台说:“你看,这世上有太多声音被我们忽略了,但其实它们比什么都珍贵。”

所以为什么大家信他的推介?因为他从不是“带货”,而是“点灯”。他不是在帮你找“下一首抖音神曲”,而是在告诉你:在流量之外,还有这么多好音乐在发光;在标准答案之外,还有这么多可能性值得探索。

三、比“推介”更重要的,是他让我们重新学会“听”音乐

在这个“15秒听完一首歌”的时代,大家的耳朵好像越来越“懒”了。打开音乐软件,首页全是“热歌榜”,翻来覆去都是那几句旋律,听得人耳朵起茧子。有人也开始焦虑:“是不是我太挑剔了,怎么现在好歌越来越少了?”

但刘欢的推介,像一把钥匙,悄悄打开了我们的“耳朵滤镜”。他不会说“这首歌一定要火”,而是带着你一句一句听:“你听这句伴奏,用的是古筝和电子琴混搭,是不是特别有新意?”“你看这歌词,没说一个‘爱’字,但每个字都像在写爱情的高级感。”

慢慢地,你会发现:原来听歌可以不用只跟着节奏点头,也能去琢磨编曲里的小心思;原来不用只追着歌手的颜值跑,也能为歌里的故事心动。就像网友说的:“以前听歌是‘背景音’,听了刘欢推荐的歌,才开始真正‘听’歌——听声音的质感,听情绪的流动,听藏在音符里的人心。”

这或许就是刘欢“推介”最厉害的地方:他从不直接说“你要喜欢这个”,而是让你慢慢明白“好的音乐是什么样的”;他从不强迫你接受他的品味,而是帮你找到自己耳朵里的“好声音”。

写在最后:真正的“伯乐”,从不为流量站台

娱乐圈从不缺“推荐”,缺的是像刘欢这样“敢较真”的推介人。他不用卖力吆喝,不用炒作绯闻,就靠几十年对音乐的敬畏和那双被时间磨亮的耳朵,就能让“刘欢推介”四个字,成为品质的代名词。

说到底,他推介的从来不是某首歌、某个人,而是一种对待音乐的“较真”态度——不追逐浮名,不迎合市场,只认“好”这个标准。在这个什么都追求“速成”的时代,这样的坚持,本身就是一种难得的“好声音”。

或许下次再刷到“刘欢推介”的字样,我们不用急着去点开,但心里可以多问一句:为什么这次,他还是能“听”到别人没听到的?答案就藏在他那双泡了40年音乐的眼睛和耳朵里——那里有对艺术的虔诚,也有对观众的真诚。