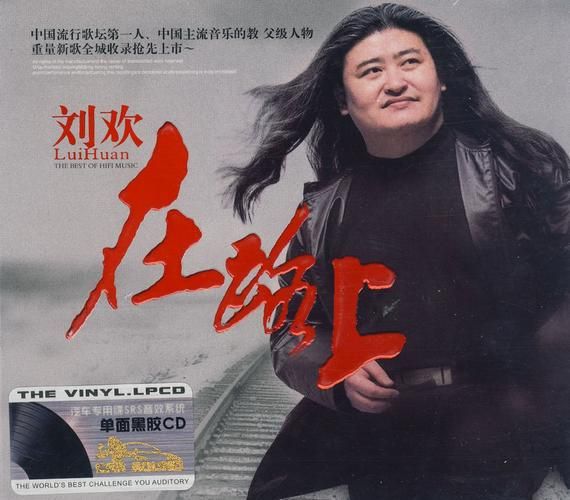

深夜的歌单随机切到弯弯的月亮,刘欢那醇厚又带着叙事感的嗓音漫出来时,我恍惚间竟想起了披头士的Let It Be。你说这挺奇怪——一个是扎根在中国土地上的音乐教父,一个是掀起全球摇滚浪潮的英伦传奇,语言不通、文化迥异,可为什么每次听到他们的音乐,心里那根关于“真诚”的弦总会同时被拨响?

从磁带到黑胶:两代人的“进口音乐课”

谁还没在青春期攒过零花钱买“进口磁带”?上世纪八九十年代,市面上能听到的“洋气”歌少之又少,而披头士的黑胶唱片,就像藏在音像店角落的宝藏,是音乐发烧友才懂的“暗号”。刘欢当年在中央音乐学院读书时,大概率也偷偷听过这些“来自利物浦的声音”。后来他在采访里提过:“年轻时听摇滚,听的是劲儿,是那种不管不顾的自由劲儿,披头士有,后来我们搞摇滚的也想有。”

但你细品,刘欢的“劲儿”和披头士不太一样。披头士的“劲儿”带着英式的叛逆和幽默,像I Want to Hold Your Hand里藏着的少年心气,也像Yesterday里突然沉下来的温柔;而刘欢的“劲儿”,是裹在醇厚声线里的力量,是好汉歌里的江湖豪情,是从头再来里的坚韧。可话说回来,不都是“要把心里的东西唱出来”的劲儿吗?

音乐里的“共通语言”:不玩技巧,只讲故事

披头士最让人服气的,从来不是炫技的高音,而是能把生活的小情绪写成史诗。Lucy in the Sky with Diamonds的迷幻,Hey Jude的暖心,A Day in the Life的哲学感,他们好像总有本事把平凡的日子过成诗。刘欢又何尝不是?千万次的问里藏着对命运的叩问,凤凰于飞里缠着古典的婉转,连广告歌从头再来都能唱出普通人的咬牙坚持。

有人说“刘欢的歌是中国的‘披头士式叙事’”,这话不假。他们都不屑于用华丽的堆砌打动人,偏偏用最朴素的方式戳中人心。你听披头士的Norwegian Wood,吉他和弦里全是欲说还休的故事;听刘欢弯弯的月亮,前奏一响,就好像走在故乡的巷子里,月光洒在肩上。能把“讲故事”做到极致,大概就是顶级艺术家的“共通密码”吧?

越过时空的对话:当“教父”遇上“传奇”

前几年刘欢在歌手上改编城里的月光,有人评论说“这哪是改编,这是和华语乐坛的温柔对唱”。可要我说,他要是对话披头士,估计也差不到哪儿去。一个用中文唱中国人的烟火人间,一个用英文唱西方青年的迷茫与热血,看似隔着太平洋,可音乐里的“真诚”哪有什么国界?

你想啊,披头士在60年代用音乐反战,用爱与和平对抗世界的喧嚣;刘欢在90年代用歌声撑起一代人的精神世界,用好汉歌告诉咱“该出手时就出手”。他们都在用自己的方式,给听众心里种一棵树——夏天能遮荫,冬天能挡雪。这种“音乐人的责任感”,不就是跨越时空的“同频共振”?

所以下次再听刘欢,不妨试试打开披头士的歌单。当我和你的舒缓遇上Here Comes the Sun的明亮,你突然就懂了:真正的好音乐,从来不会“过时”,它就像老朋友,不管多久没见,一开口就能把你的心捂热。毕竟,能把“灵魂”唱进别人心里的歌手,无论来自东方还是西方,终究是同一类人,对吧?