提起刘欢,脑子里冒出的词总绕不开“传奇”“泰斗”“教科书”这些标签。但要是问“刘欢在华语乐坛能排第几?”估计能吵上三天三夜——有人拿着“内地歌坛第一人”的称号当铁证,也有人翻出“没拿过主流流行音乐奖”的旧账来较真。可咱们聊了这么多年的刘欢,真非得给他按个“第几名”的座次标签才算聊明白吗?

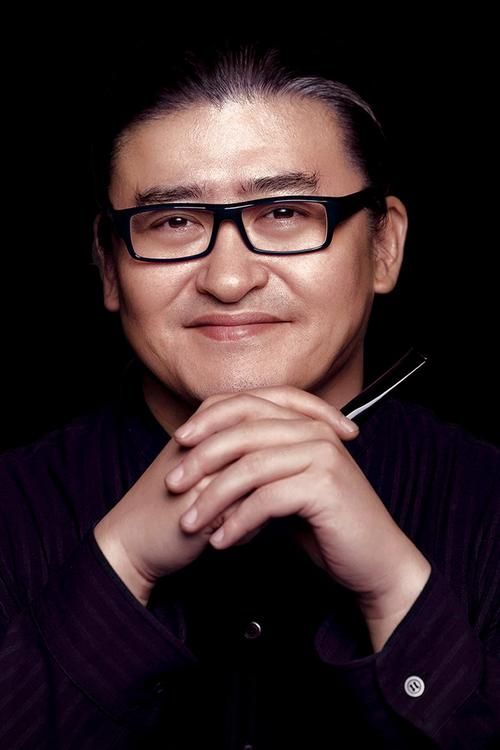

先说说那些撑起“传说级”地位的硬核本事。你说刘欢唱功怎么样?1990年北京亚运会开幕式上,他一嗓子亚洲雄风震得全场发颤,高音能冲破云霄,低音又像醇厚的老酒,后来给好汉歌配水浒传主题曲,那股粗犷里的深情,多少歌手翻唱都找不到“魂儿”。更狠的是他玩音乐的态度——别人流行电子配器时他钻研民乐,千万次的问里把通俗唱法和美声咬字融得滴水不漏,连惠特妮·休斯顿听了他的现场都忍不住竖大拇指。这要是放现在“唱功内卷”的年代,妥妥的“断层顶流”,可人家愣是没靠热搜和流量堆出来的“排名”,就靠几十年如一日的开口跪。

再掰扯掰扯“排名”这事儿在乐坛到底有多“虚”。你说看奖项?刘欢手里攥着的格莱美终身成就奖、中国金唱片奖,分量比任何流行音乐排行榜都沉;你说看传唱度?好汉歌弯弯的月亮从头再来,哪首不是刻在一代人DNA里的BGM?可偏偏这些实打实的东西,总被“流量咖的数字榜单”“粉丝投票的排名”给比了下去。前阵子某平台搞“华语乐坛最受欢迎男歌手”投票,刘欢的名字连前十都没进,底下评论还有年轻人问“刘欢是谁啊?是唱孤勇者的那位?”——这排名,说到底不过是娱乐工业的速食游戏,哪抵得过Catalogue专辑里一首首打磨了十年的艺术?

更重要的是,咱们讨论刘欢,早不该纠结“第几”了。他是把华语音乐往国际舞台上带的人——1992年和莎拉·布莱曼合唱斯卡布罗集市,让西方世界知道中国流行音乐不是“小调儿”;他是“导师”这个词的活教材,中国好声音里不搞煽情和包装,就教学生“唱歌是讲情感”,把李健、谭维维这些“宝藏”捧出来;私下里人家还是音乐教授,带出来的学生不说个个成腕儿,至少都知道“艺术来不得半点虚浮”。这些事儿,哪是“排名”能衡量的?就好比问“爱因斯坦在物理学家里排第几”,格局一下就小了。

说到底,刘欢的“排名”早刻在了华语乐坛的里程碑上。我们不必非得把他摁进“谁是第一”的框框,记住他唱好汉歌时的豪迈、讲音乐时的较真、对待艺术的长情,记住他靠的是真本事、硬骨头和对音乐的赤诚,这比任何榜单排名都更有意义。毕竟,真正的传奇从不需要“第几名”来背书——时间会筛掉所有虚浮的排名,只留下那些真正能穿过岁月、扎进人心的声音。