72岁站上布拉格舞台的他,凭什么让欧洲观众用中文喊“安可”?

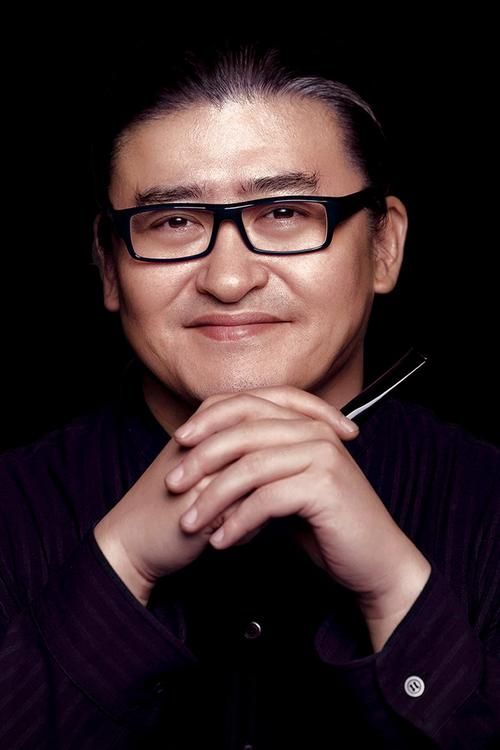

2024年初的布拉格,寒冬裹着雪粒子,砸在国立歌剧院的石阶上时,厅内的空气却烫得像被点燃了。聚光灯亮起时,刘欢扶了扶眼镜走上台——没有华丽的灯光秀,没有伴舞团队,就他一个人,抱着把用了快三十年的吉他。

“这首歌,写给我的老朋友,也写给你们脚下这片诞生过德沃夏克、斯美塔那的土地。”他的嗓音醇厚得像窖藏了半世纪的酒,开口的瞬间,台下瞬间安静下来,连咳嗽声都消失了。

这是刘欢“东西方回响”世界巡演的欧洲站之一,也是近五年来他首次在东欧演出。但谁也没想到,这场原本被业内人士认为“小众”的演出,门票开售后3分钟售罄,连捷克国家交响乐团的首席提琴手都偷偷混在观众席,说“想看看这位‘中国活着的传奇’到底什么分量”。

“他不是在唱歌,是在用灵魂‘说话’”

当晚的曲目跨度大得惊人:从弯弯的月亮的中国风民谣,到改编自捷克民谣伏尔塔瓦河的交响版;从奥斯卡获奖曲我用所有报答爱情,到即兴演绎的布拉格街头小调。最炸场的,是压轴曲好汉歌——当刘欢用字正腔圆的普通话吼出“大河向东流哇”,台下数千名欧洲观众突然跟着节奏拍手,有人甚至用刚学会的中文喊着“刘欢,再来!”。

“我从未见过这样的观众。”演出后,捷克国家电视台的音乐评论员艾娃在后台红着眼眶说,“他们不是在‘听’音乐,是在‘感受’。你知道吗?当刘欢唱千万次的问时,交响乐团的小提琴手拉着拉着,忽然停了下来——他说,那旋律像极了伏尔塔瓦河的流水声,他找不到更好的音符去配合,只能跟着刘欢的呼吸走。”

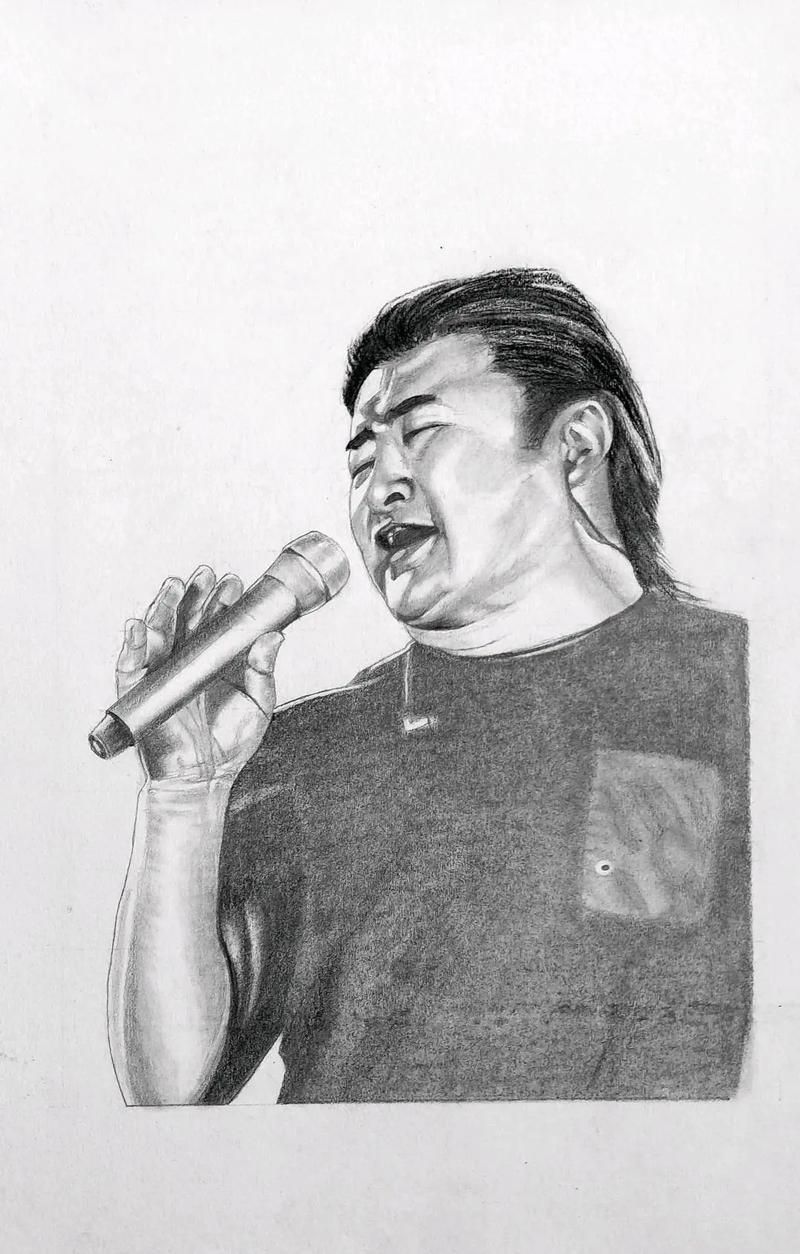

有网友在社交平台上传了现场视频:镜头特写刘欢的手。那是一双72岁老人的手,指节粗大,虎口处有常年抱吉他留下的厚茧,却在拨弦时灵活得像二十岁的小伙子。当最后一个音符落下,他深深鞠躬,头发花白,背影却挺拔得像一棵松树。弹幕瞬间刷屏:“原来‘俊逸’不是皮相,是骨子里的生命力。”“刘欢老师这状态,比30年前还‘能打’!”

“别人说‘过气’,他却用作品把‘时间’踩在脚下”

很多人对刘欢的印象,还停留在好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是我是歌手里那个皱着眉、为学员唱高音的“导师”。但很少有人知道,这些年他其实“退”出了大众视野——没有综艺常驻,没有商业代言,大部分时间泡在国家大剧院的录音棚,或是在各地高校给孩子们讲音乐。

“有人说刘欢‘过气’了,何来过气一说?”曾在2022年与刘欢合作经典咏流传的导演田梅说,“他把所有精力都‘浪费’在了作品上。我们当时做弟子规,为了找到一个合适的编曲,他愣是带着团队泡在故宫博物院,翻找了半个月明清时期的乐谱资料。最后编出的曲子,既有古韵,又让孩子们听得懂唱得顺——这才是真正的‘不迎合’。”

而这次的捷克之行,更是他“不迎合”的极致体现。演出前,经纪团队劝他:“要不要加几首你的‘爆款’?比如从头再来?”他却摇头:“捷克的观众没听过这些故事,我想讲点他们能‘走进去’的。”于是,他提前半个月学了几句捷克语,在演出时用蹩脚的方言说“大家好,我是刘欢,感谢你们让我的音乐伏尔塔瓦河相遇”——台下的掌声,直接掀翻了歌剧院的屋顶。

“音乐没有国界,但有‘温度’”

演出结束后,刘欢被捷克音乐家协会授予“终身成就荣誉会员”,这是该协会首次授予中国音乐家。颁奖仪式上,协会主席握着他的手说:“您让我们看到,音乐不是奢侈品,是连接不同文化血脉的‘桥’。”

而刘欢在致辞中说得更实在:“我从未想过要‘征服’谁,只想把老祖宗留下的好东西,和世界的好东西‘揉’在一起。比如今晚,我把二泉映月的旋律,加进了伏尔塔瓦河的交响里——你听,是不是像两个老朋友在聊天?”

后台的角落里,一位华裔老华侨抹着眼泪说:“我在这边生活了40年,从来没听过这么‘提气’的演出。刘欢老师用音乐告诉我们:无论走多远,咱们的根,在这里。”

有人说,刘欢是“被耽误的段子手”,因为他总在节目里自嘲“我这把老骨头”;有人骂他“清高”,因为他拒绝参加几乎所有快餐式综艺。但当他在布拉格的舞台上,用吉他弹出梁祝的旋律时,所有人忽然懂了:真正的“俊逸”,从来不是皮囊的光鲜,而是对艺术的较真,对文化的敬畏,对岁月的坦诚。

就像网友说的:“刘欢老师站那儿,就是一块行走的‘活化石’,证明着什么叫做‘时间越久,越值钱’。”

所以,当72岁的刘欢还能在异国舞台上,让数千人为他的音乐热泪盈眶时,我们还有什么理由,不相信“热爱可抵岁月漫长”?