在华语乐坛,刘欢的嗓子几乎是“殿堂级”的代名词——那能把屋顶掀高的高音,低沉时又像陈年白酒般醇厚的嗓音,让无数人记住了他唱好汉歌的豪情、从头再来的沧桑。但鲜少人知道,这位“华语乐坛活化石”私底下是个不折不扣的“戏曲发烧友”,甚至在不少经典作品里,把京剧、越剧、豫剧等“国粹”调调揉进了流行音乐,愣是唱出了独一份的“刘氏风味”。

从重整河山待后生到胡茄十八拍:他到底把多少国粹唱进了流行血脉?

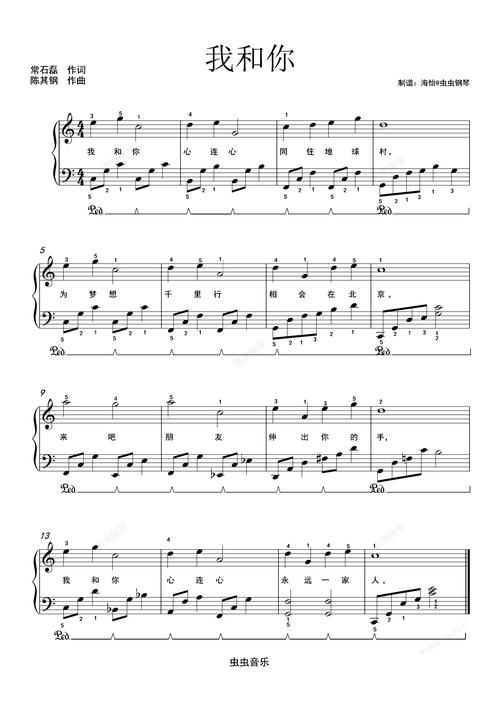

要说刘欢和戏曲的“结缘”,很多人会立刻想到1987年的便衣警察主题曲重整河山待后生。这首歌里,他用略带京剧韵味的咬字,把“千里难觅是朋友,朋友多了路好走”唱得字正腔圆,那句“何处觅英雄”的高腔,简直是把京剧老生的“苍劲”揉进了流行旋律。但其实,这只是他戏曲跨界作品的“冰山一角”。

他唱过越剧的柔婉。山蒙蒙雾蒙蒙作为86版西游记“坎途难”篇章的插曲,原曲就带着越剧的小调风味,刘欢的演唱里,鼻腔共鸣带着越剧演员的“小嗓”技巧,唱得像江南烟雨一样缠绵,又带着英雄失路的悲怆,连86版西游记总导演杨洁都说:“刘欢的声音,把八戒的无奈和悟空的倔强都唱活了。”

他也玩过昆曲的雅致。90年代在曲苑杂坛的表演里,他即兴来了一段牡丹亭的“原来姹紫嫣红开遍”,没有戏曲演员的扮相,却用流行歌手的呼吸方法把昆曲的“水磨腔”唱出了另一种空灵,让不少年轻观众第一次觉得“原来昆曲这么好听”。

更绝的是他的原创作品。胡茄十八拍是2010年为电视剧三国创作的插曲,为了还原东汉末年的苍凉感,他把京剧的“西皮流水”节奏、蒙古长调的呼麦技巧和古典诗词的韵律糅在一起,开篇那句“我生之初尚无为,我生之后汉祚衰”,声音里带着撕裂般的悲怆,像是从历史深处传来的叹息,听完让人心头一颤——这哪是唱?分明是把两千年前的苍凉揉进了嗓子眼。

不是简单的“戏曲+流行”:他到底怎么把国粹唱得不“端着”?

很多人一提“戏曲跨界”就皱眉头,怕听成“四不像”,但刘欢的作品偏偏让人越听越上头,秘诀在哪?答案是:他真正懂戏曲的“魂”,更懂流行音乐的“根”。

他从不生硬地“贴标签”。比如唱京剧,他不会刻意模仿老生的“提着嗓子”,而是把京剧的“咬字逻辑”化用到流行演唱里——比如重整河山待后生里,他每个字的“喷口”都带着京剧的力度,但旋律走向又是流行歌的朗朗上口,听习惯了你会发现:“哦,原来京剧咬字可以这么有劲儿!”

他更懂怎么用戏曲“讲故事”。胡茄十八拍里,他用京剧的“哭腔”唱蔡文姬的颠沛流离,但高音的爆发里又带着流行乐的情绪张力,不是单纯的“技炫”,而是把人物的痛唱进了听众心里;好汉歌虽然不是戏曲作品,但那句“大河向东流”的旋律走向,其实暗合了京剧“西皮导板”的起腔方式,所以听着才那么“解渴”、那么有江湖气。

就连“玩票”都玩得极其讲究。2018年歌手节目里,他改编了凤凰于飞,把京剧的“四平调”揉进去,为了找那股“老上海”的味道,他特意听了上世纪40年代言菊朋的唱片,连京剧里“擞音”“颤音”的细节都学到了,唱出来既有戏曲的“韵味”,又有流行的“亲切”,连年轻观众都在评论区说:“原来老歌可以这么改!想学!”

这些“非主打”为何成了文化符号?除了嗓子,他藏了更多“硬功夫”

刘欢的戏曲作品很多都不是“主打单曲”,却偏偏成了很多人心中的“白月光”,甚至成了推广戏曲的“活教材”。这背后,其实是他对音乐的“较真”和文化的“敬畏”。

他系统学过戏曲理论。早年在中央音乐学院读书时,他的专业方向是“西方音乐史”,但私下里泡在图书馆啃中国戏曲史,跟着京剧研究生学长学“四呼五音”,甚至能和京剧演员聊起“梅派”和“程派”的吐字区别。这种“理论的底子”,让他的跨界不是“瞎玩”,而是有章法可循的。

他从不觉得“戏曲老派”。有次采访被问“戏曲是不是过时了”,他直接反驳:“戏曲是活的艺术,凭什么要端着?年轻人听不懂,是因为我们没有用他们能听懂的方式讲。”所以他的作品里,越剧可以是“流行的小调”,京剧可以是“摇滚的壳”,内核却始终是戏曲的“精气神”——就像磨刀老头里那段即兴的“京韵大鼓”,唱的是市井生活,却有戏曲的“起承转合”,亲切得就像胡同里大爷拉家常。

说到底,刘欢的“戏曲歌曲大全”,早不只是“歌单”而已。他是用流行音乐的“壳”,装着传统文化的“魂”,把戏曲从“戏台”上请进了“生活里”——你可以在跑步时听重整山河待后生的劲爆,可以在深夜时听胡茄十八拍的苍凉,甚至可以和孩子一起哼唱好汉歌里的“戏曲调调”。

现在打开音乐软件,搜刘欢的名字,跳出来的还是满屏的“影视金曲”“时代记忆”,但那些藏在歌单深处、带着戏曲韵味的“冷门佳作”,或许才是他留给华语乐坛最珍贵的礼物——毕竟,能把国粹唱得既有“厚度”又有“温度”,能让几代人跟着哼唱的人,又能有几个呢?