2008年8月8日晚,北京国家体育场。当刘开口唱出“我和你,心连心,同住地球村”时,全球几十亿观众都听懂了——这不是一首简单的奥运主题曲,是中国递给世界的第一张“声音名片”。而支撑这张名片的,除了刘欢醇厚如暖阳的嗓音,还有一本被反复勾画、修改的谱子。

很多人不知道,我和你的谱子从诞生到唱响,经历了“脱胎换骨”的过程。作曲家陈其钢最初写出的旋律,带着明显的“艺术歌曲”味道:转折细腻,结构复杂,甚至有些“小众”。刘欢拿到手时,第一反应是“好听,但不够‘世界’”。“奥运会是全人类的舞台,得让不同语言、不同文化的人,听一遍就能跟着哼。”他在后来的采访里说,“歌不能‘端着’,得像隔壁邻居跟你打招呼一样自然。”

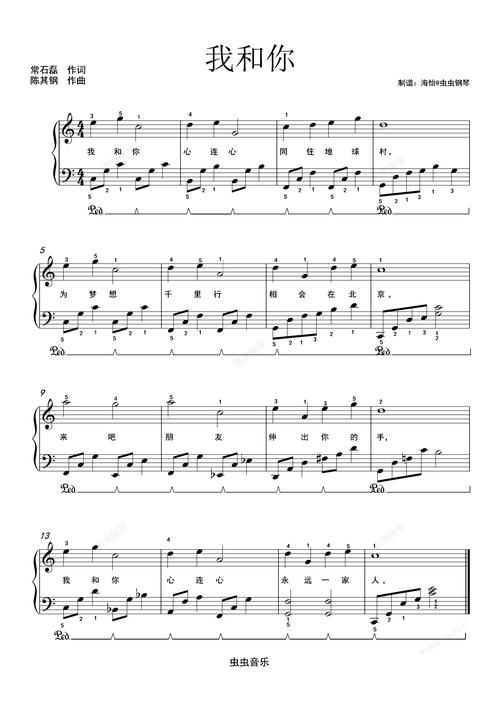

于是,谱子开始“改”。原稿里那些华丽的装饰音被删掉,换成了最简单的大线条旋律;中文歌词“我和你”对应的音符,从三个降成了两个,呼吸的节奏刚好卡在说话的顿点上;英文歌词“you and me”的旋律,甚至特意做了“对称设计”——跟中文部分听了像是“同一首歌的两个版本”,但又保留了各自的韵味。刘欢说:“谱子上的每一个音符,都得先‘落地’——落地到听众心里,才能飞起来。”

最动人的细节,藏在谱子的强弱标记里。副歌部分“为梦想,千里行”那句,谱子上用铅笔轻轻标注了“mp”(中弱),旁边还有一行小字:“收着唱,像说悄悄话,但要让全世界听见。”这跟刘欢当时的演唱状态惊人地一致:他没用力嘶吼,反而像在耳边轻语,却让“梦想”两个字带着穿透力,穿过鸟巢的屋顶,传到地球的另一端。很多人第一次听就觉得“心头一暖”,其实就是谱子上的“克制”和声音里的“真诚”对上了频。

后来有人晒出我和你的手稿照片,发现谱子边缘密密麻麻画着波浪线——那是刘欢标出的“换气点”。“这首歌的呼吸比旋律更重要,”他解释,“奥运会现场几万人,观众听的是‘共鸣’,不是‘炫技’。你得让观众跟着你的呼吸一起呼吸,他们才会觉得‘这歌里有我’。”所以他练了无数遍,找到最自然的换气节奏,甚至连“心连心”三个字,气息要长多少、怎么拐个小弯,都在谱子上用箭头标得清清楚楚。

更少人知道的是,谱子上还有一段“未公开的修改”。原版Bridge部分(过门音乐)有一段弦乐Solo,刘欢觉得“太像电影配乐,少了几分‘人味’”,建议改成童声哼鸣。陈其钢起初反对:“童声会不会太小?”刘欢在谱子旁边画了个笑脸:“奥运会不是比谁的声音大,是比谁的心近。孩子的声音,最能让人放下戒备。”后来这段童声哼鸣成了点睛之笔——纯净到像清晨的露珠,轻轻落在听众心里,把“同一个世界”的意境推到了顶峰。

如今,我和你的谱子被中国国家博物馆收藏,玻璃柜里那些铅笔字、修改符号,像是一本“声音的日记”。它没有复杂的和声,没有华丽的技巧,却让不同肤色的人在同一个旋律里相遇了。有人问过刘欢:“这首歌为什么能火这么多年?”他指了指谱子:“你看,上面写的不是‘技巧’,是‘真心’。对世界最好的介绍,从来不是有多大声,而是多真诚。”

15年过去,再听到“我和你,心连心”,依然会想起那个夏天。想起鸟巢上空的星光,想起全场观众跟着轻轻摇晃的荧光棒,想起那张被修改了无数遍的谱子——原来最打动人的从来不是“大师之作”,而是愿意为“听懂的人”反复打磨的耐心。就像我们对待这个世界:不用急着证明什么,只要带着真诚慢慢来,自然会有人听到你心底的声音。

那本谱子早就不只是一张乐谱了。它是2008年中国写给世界的一封信,字里行间都写着:你看,我们在这里,愿意和你好好说话,愿意和你一起,住在这个蓝色的星球上。