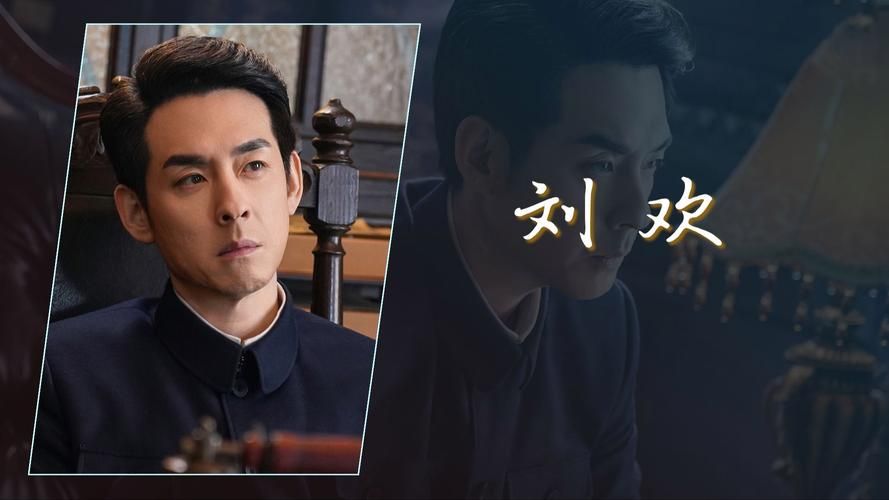

要说华语乐坛的“活化石”,刘欢和张学友的名字一定绕不过去。一个是在好汉歌里吼出“大河向东流”的“音乐教父”,一个是在吻别里唱尽“我和我倔强的强”的“歌神”,两人横跨数十年,作品刻进几代人的青春。但私下聚在一起聊音乐,总会有人忍不住争个高下:“刘欢的歌有文化底蕴,张学友的唱功更细腻,到底哪个唱的更好?” 其实这个问题,就像问“陈酿和老坛酸菜哪个更下饭”——本就不是一道非此即彼的选择题。

先声夺人:刘欢的“教科书级”声音塑造力

提起刘欢,很多人第一反应是“厚如黄河奔涌”。他的声线像一块被岁月反复捶打的精钢,中低音带着沉稳的颗粒感,高音又能穿透云霄,却又带着知识分子的克制。记得在我是歌手总决赛上,他改编的从头再来,没有炫技的高音堆砌,只是用层层递进的情绪,把“天地悠悠”的苍凉唱得像一部老电影,连转音都带着“大江东去”的叙事感。

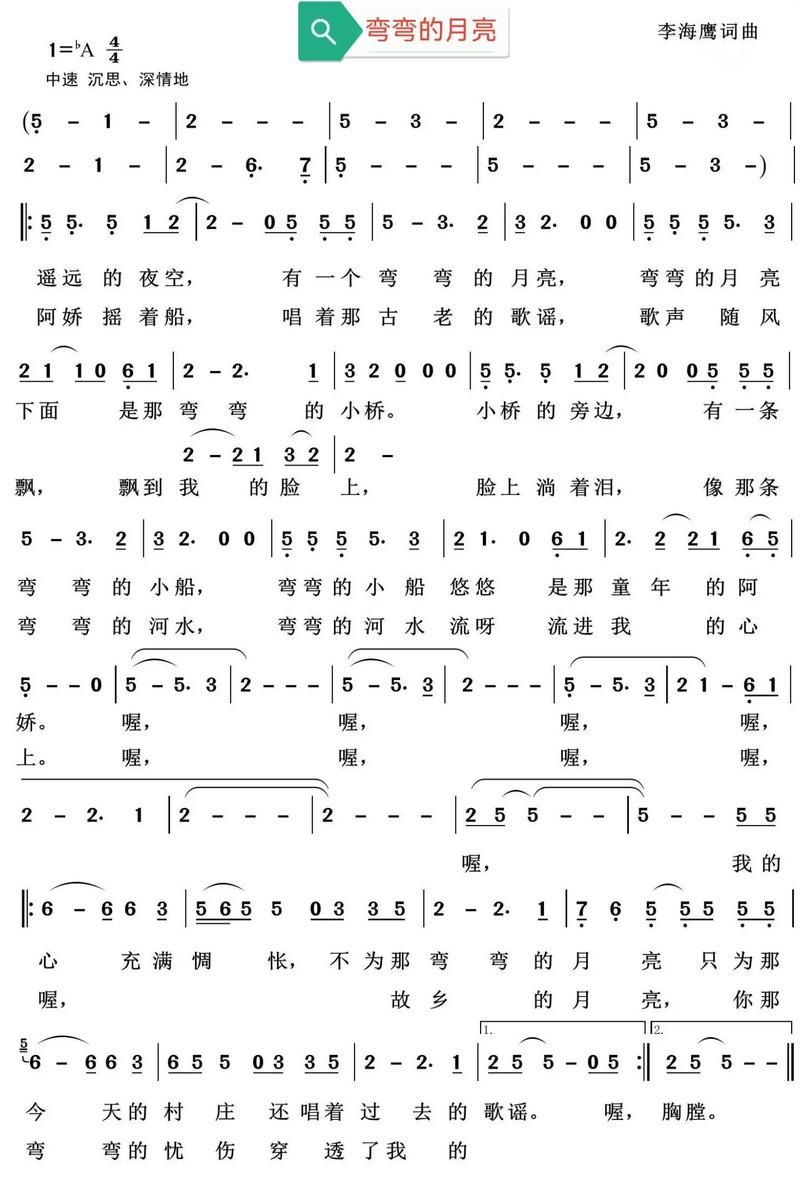

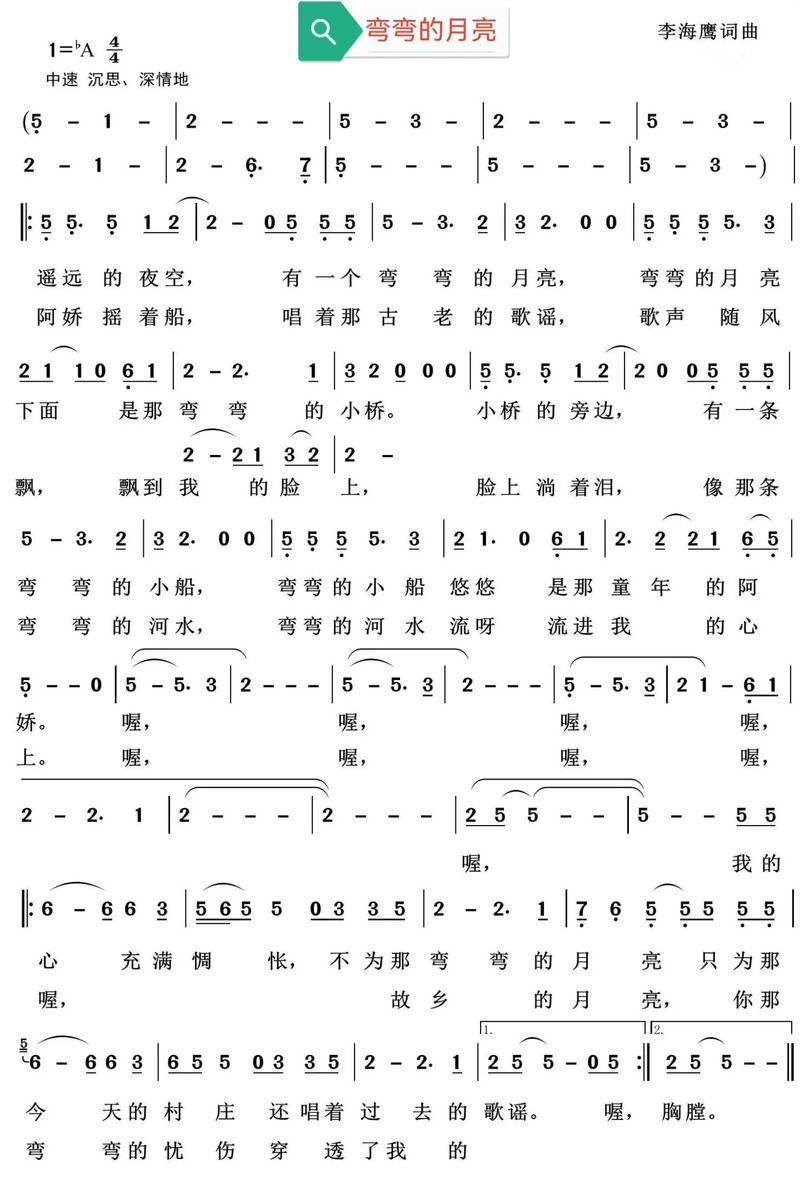

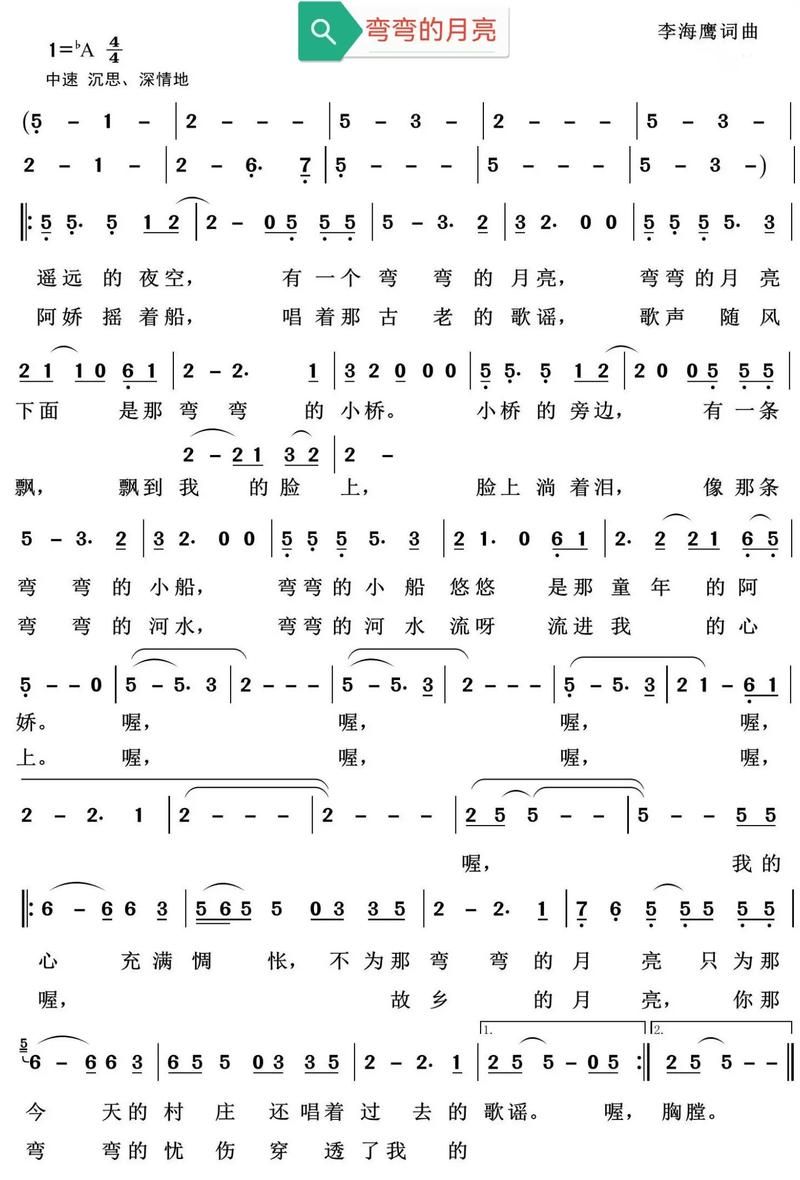

这种“唱故事”的能力,藏在细节里。弯弯的月亮里,“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”两句,他在“惆怅”二字上加了轻微的气声,像老友在深夜独自呢喃,瞬间把人拽进90年代的南方水乡;而千万次的问里,“可听见轻声的呼唤,我的名字”那句真假音转换,不是技巧的炫耀,更像是对外太空的深情凝望——他总能在旋律里“种”画面,让你闭上眼睛就能看到歌里的山河湖海。

有人统计过,刘欢的作品里,几乎没有一首是“口水歌”。从好汉歌的磅礴,到凤凰于飞的婉约,再到NBA主题曲The Dream Goes On的国际化,他的歌单像一部“声音博物馆”,每一首都带着探索的野心。这些年他少出现在大众视野,却总在关键时刻“出手”:2022年北京冬奥会开幕式上,他和孩子们合唱雪花,声音稳得像一座山,把“雪花飘,雪花飘”的纯净唱进了14亿人的心里。

另辟蹊径:张学友的“万有引力”式情感传递

如果说刘欢的歌是“浓墨重彩的油画”,那张学友的歌就是“素雅白瓷上的青花”。他的声线不像刘欢那样自带“厚重滤镜”,却像一块磁铁,能把听众的心紧紧攥住。当年吻别火遍亚洲时,有人说“张学友的唱法就是‘情歌密码’”,其实他真正的秘诀,是把“情”唱成了“呼吸”。

听过他现场唱只想一生跟你走的人都知道,这首歌没有华丽的花腔,却在第三段主歌时,他突然把声音压下来,像贴着耳边说:“原来过得很快乐,只我一人未发觉”,尾音微微发颤,像藏着说不出口的遗憾。这种“举重若轻”的情感处理,是张学友的独门绝活——你以为他在唱“爱情”,其实他在唱“人生”。

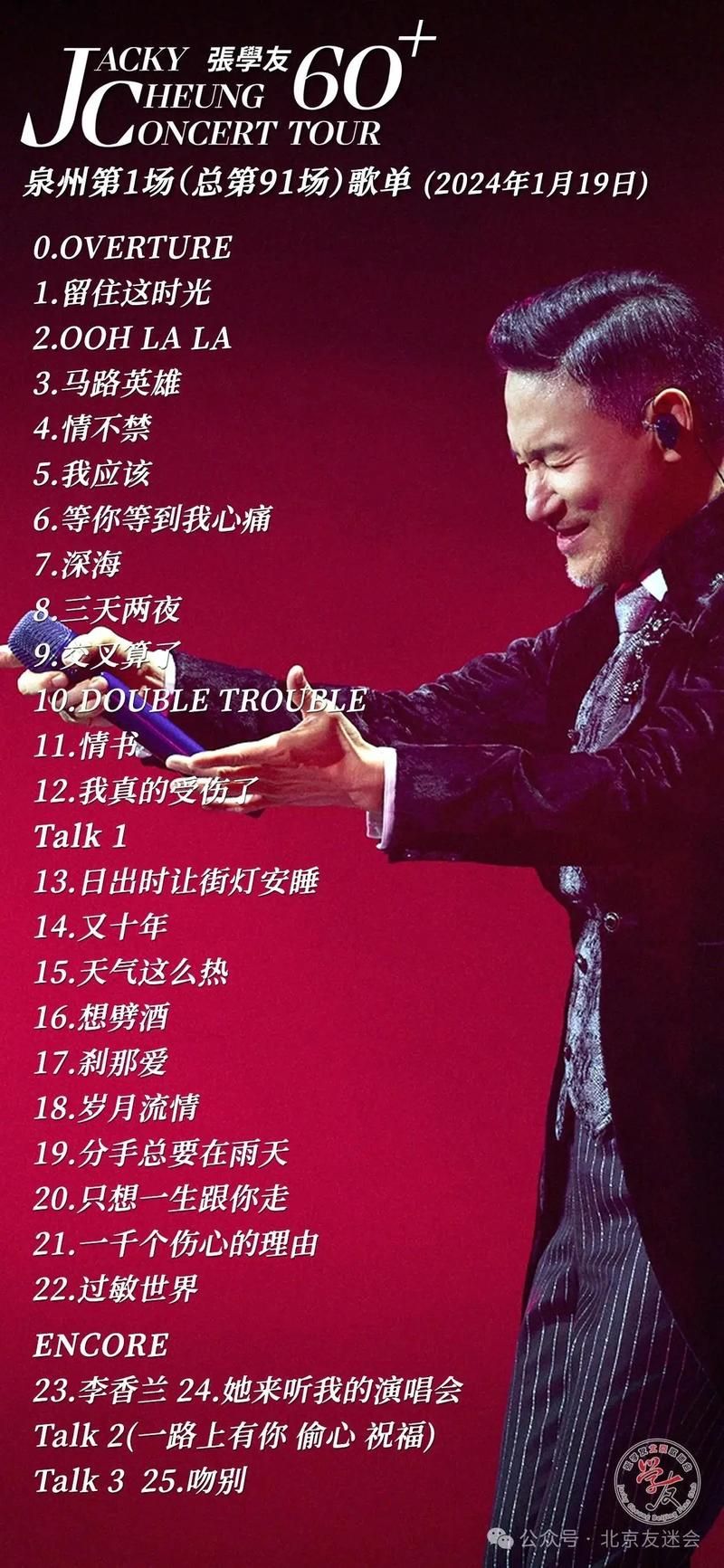

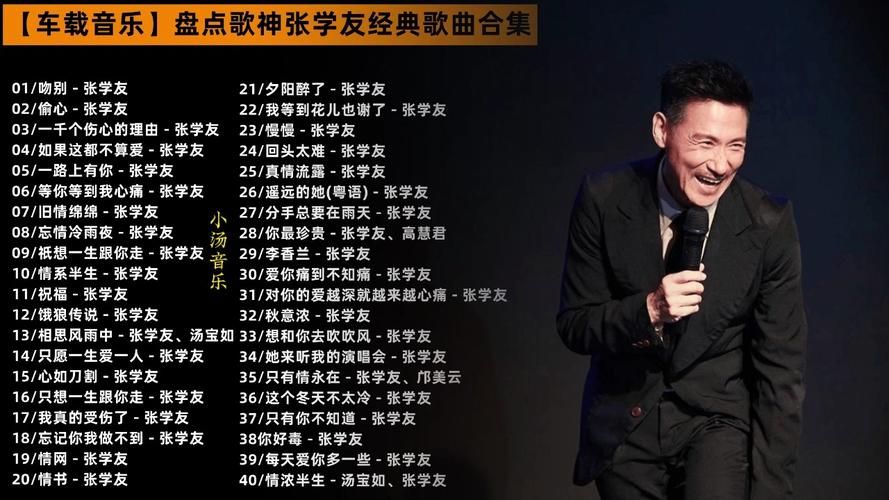

1995年演唱会上的饿狼传说,他边跳边唱,气息稳得像装了“自动平衡仪”,高音部分依旧饱满不刺耳,连转音都带着弹簧般的弹性;到了她来听我的演唱会,他又成了“故事的叙述者”,从“十七岁初恋爱”唱到“七十一岁来伴唱”,声音里多了岁月的褶皱,却依然温暖如初。很多人说“张学友的现场比CD还好听”,不是因为他声音多“完美”,而是他能把观众的情绪“拽”进歌里,让你跟着他笑、跟着他哭,仿佛整个世界的烦恼都暂时消失了。

不在同一维度:他们本就是“高地的两种风景”

其实刘欢和张学友,从来就不该被放在“唱得好不好”的天平上称量。刘欢的“好”,在于他像“音乐学者”,用声音探索中国音乐的更多可能性——他是中国第一位将摇滚、民谣、美声融为一体的歌手,作品里藏着对文化的敬畏;张学友的“好”,在于他像“情感匠人”,把大众的心声化作旋律,让每个普通人都能在歌里找到自己的影子。

就像刘欢自己说的:“唱歌不是比谁跑得高,而是比谁能把歌里的情唱到人心里去。” 张学友也多次在采访中坦言:“刘欢老师是我的前辈,他的音乐给了我很多启发。” 两位乐坛的“顶流”,从没把对方当成“对手”,反而像并肩攀登的登山者,各自在不同的山路上,都看到了别人看不到的风景。

说到底,刘欢张学友,哪个唱的更好?这个问题本身,就像在问“黄河和长江,哪条河更有生命力”。他们都是华语乐坛的“定海神针”,一个用厚度滋养文化,一个用温度治愈人心。作为听众,我们该庆幸,这个时代曾同时拥有这两位“声音的魔术师”——他们的歌,就是我们与时光对话的最好方式。