你有没有过这样的时刻?深夜电台随机播放到好汉歌,刘欢那穿透力十足的嗓音一响起来,你甚至不用看歌词,跟着就能吼出“大河向东流啊,天上的星星参北斗”——不是刻意记,是这些词像刻在DNA里,一听前奏就自动浮现。

有人说是他声音“占便宜”,浑厚如大提琴的高音区自带王者气场;但真正让这些歌词成为“开口王炸”的,从来不只是旋律,更是藏在词句里的江湖烟火、家国情怀,和刘欢把这些文字“演”出来的本事。

一、他的歌词,从来不是“押韵机器”,是“用字在画画”

你仔细品从头再来里的词:“心若在,梦就在,天地之间还有真爱;看成败,人生豪迈,只不过是从头再来。”这哪是简单的励志口号?14个字,像一幅水墨画:前半句是温柔的底色(心在、爱在),后半句是浓重的笔触(看成败、从头来),留白处全是普通人的挣扎与坚韧。

刘欢唱这段时,没飙高炫技,反而在“梦就在”“从头再来”几个字上放缓,像在跟每个失意的人拍肩说“别怕”。这种“词曲人合一”的功力,他把每个字都嚼碎了,把背后的情绪酿成酒,听的人一入口就醉了。

再比如千万次的问里“千万颗心在跳动,千万张脸在凝望”,写的是北京人在纽约里的异国漂泊,但你现在听,依然会觉得像在写每一个在大城市打拼的人——歌词从不是“隔代人的故事”,而是把人类的共情点,揉进了最朴素的字句里。

二、选词如“挑粮食”,刘欢眼里“不凑合”

圈内人说刘欢录歌“龟速”,一首歌能磨一个月,大半时间都在抠歌词的发音、轻重。为什么这么“事儿”?因为他觉得“歌词是音乐的骨,骨立不住,肉再肥也站不起来”。

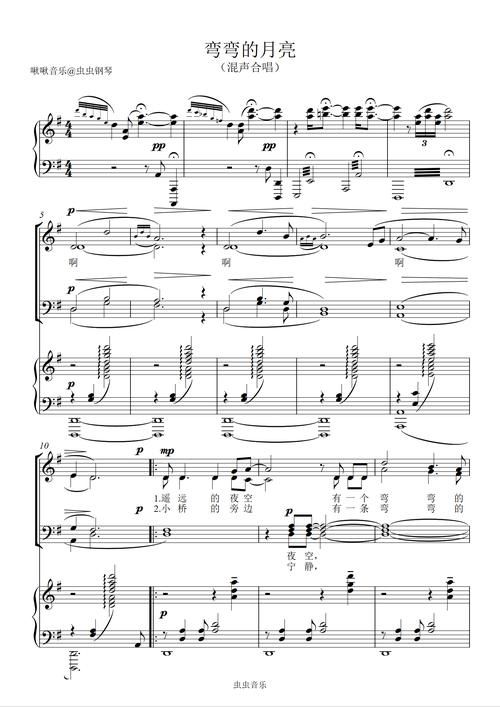

唱我和我的祖国时,他特意把“我和我的祖国,一刻也不能分割”的“分”字处理成去声,短促有力,像是把“离不开三个字”噎在喉咙里的真心话;唱弯弯的月亮,他又把“弯弯的月亮,小小的桥”唱得气若游丝,像怕吵醒了童年的阿娇和船仔。

这种对文字的敬畏,让他拒绝一切“口水词”。当年有制作人给他写歌,用“我爱你爱到无法自拔”这种网感词,他直接摇头:“这词儿不如‘思念苦无药’来得扎心。”在刘欢的歌单里,歌词不是“填空题”,是“思考题”——它得让人听完不是“哇好厉害”,而是“啊我懂了”。

三、这些“王炸词”,早成了时代的BGM

为什么30年过去,刘欢的歌词依然能上热搜?因为从少年壮志不言愁的“金色盾牌,热血铸就”,到正义编年史的“世界再吵,听心跳最重要”,他的词从来不是“空中楼阁”,是踩着时代的鼓点走的。

90年代,他用从头再来给下岗工人鼓劲;2008年,他用我和我的祖国点燃奥运火炬;这两年好汉歌在短视频翻红,00后配着“该出手时就出手”跳科目三,你会发现,真正的好歌词,根本不需要“蹭流量”,它自己就能长出脚,在不同年代跑出新故事。

说到底,刘欢的歌词为什么“开口就是王炸”?因为他从没把歌词当“附属品”——他在乎的不是“怎么唱得更好听”,而是“怎么说得更真切”。就像他曾在采访里说的:“歌是唱给人听的,你得让听的人觉得,这词里写的是他自己。”

下次再听刘欢的歌,别光顾着跟着吼,不妨停下来听听那些词——或许你会发现,让我们起鸡皮疙瘩的,从来不只是那嗓子,更是藏在字里行间的,属于中国人的勇气、温柔和不服输的劲儿。

当一首歌能让你记住十年,到底是旋律的功劳,还是歌词的分量?刘欢用大半辈子给的答案,或许就藏在那句“心若在,梦就在”里吧。