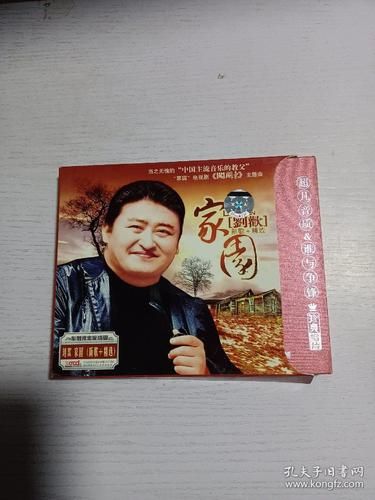

提到刘欢,大多数人脑子里先冒出来的,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里温柔的旋律,是舞台上那个永远投入、用声音讲故事的音乐人。但很少有人留意,这个在台上光芒万丈的男人,心里一直揣着一个属于自己的“家园”——不是豪宅洋房,也不是什么世外桃源,就是由音乐、妻子、女儿,和一地鸡毛却暖乎乎的日子,一点点堆起来的小天地。

一、卢璐:那个把他“从天上拽回人间”的女人

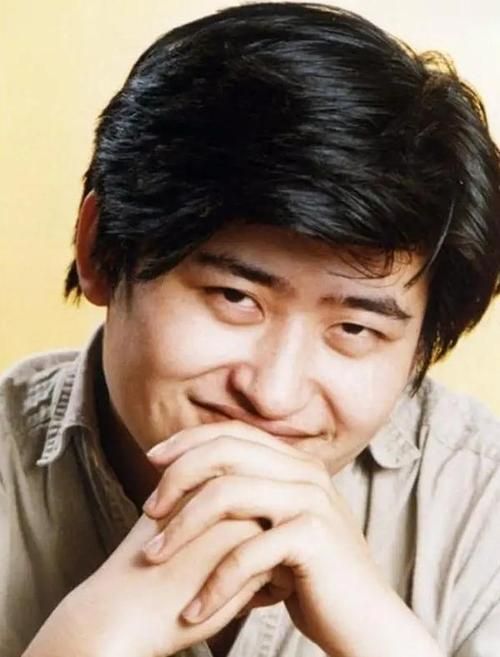

很多人知道刘欢厉害,却不知道他年轻时有多“不着调”。20多岁就靠着嗓子红遍全国,演音乐剧、开演唱会、上各种节目,忙到连轴转,有时候半夜创作饿了,啃口面包就接着写,觉得“全世界都没我音乐重要”。

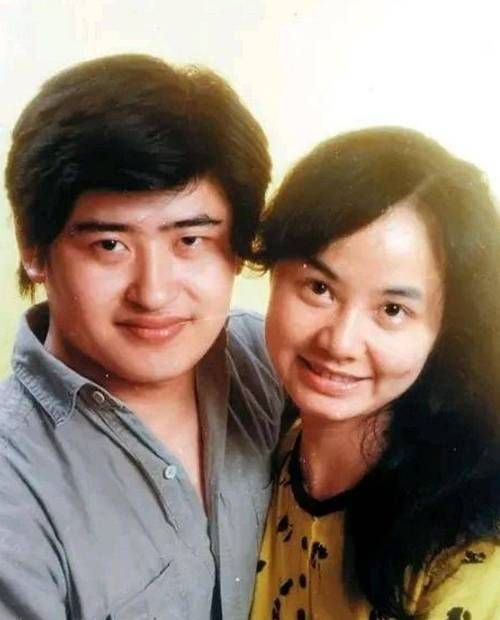

直到1988年,他遇到了卢璐。那会儿卢璐在哈尔滨的酒吧里唱歌,一把吉他、把嗓子,能把涛声依旧唱得让人心里直发颤。刘欢去酒吧“采风”,听着听着就傻了——这姑娘唱歌比自己还有味道,关键是,她不怕他这个“大腕儿”。别的歌迷找他要签名,卢璐只会扯着嗓子喊:“刘欢!你这首歌和弦按错了!”

一来二去,两人熟了。刘欢发现,这个姑娘不像圈里人,不谈名利,不捧场子,就聊音乐、聊生活。有次他感冒了,嗓子哑得像破锣,还非要去录一首歌,卢璐直接把歌本抢过来,往他沙发上一坐:“录什么录,嗓子不要了?我给你煮碗姜汤,喝了睡觉。”那天晚上,刘欢第一次没熬夜写歌,就着姜汤的热气,听卢璐聊她小时候在乡下捉蜻蜓的事。

他后来在采访里说:“以前我觉得自己是个‘神’,站在台上被万人捧着,跟她在一起,我才觉得自己是个‘人’——会饿、会累、会感冒,会为一碗姜汤感动的普通人。”1990年,两人结婚了。婚房不大,就两居室,墙上贴着卢璐手写的五线谱,沙发上堆着乐谱,冰箱上贴着女儿刘一丝的涂鸦。刘欢说:“这就是我的‘家’——有人让我踏实,让我知道音乐不是飘在半空的,是扎在生活里的。”

二、刘一丝:“爸爸,你什么时候能陪我搭积木?”

2006年,刘一丝出生。这个女儿,成了刘欢“家园”里最亮的那束光。以前他总觉得“忙”,为了音乐可以几天不回家,但女儿一落地,他突然就“闲”下来了。

有次采访,主持人问他:“现在还会像年轻时那样,为了作品连续熬三个通宵吗?”他挠挠头,笑了:“熬不了咯,我家那小祖宗早上六点准时爬我脸上,让我陪她搭积木,我要是敢眯着眼,她就把积木块塞我鼻孔里。现在手机里都是她的照片,什么‘爸爸在做饭偷吃肉’‘爸爸陪我跳舞摔了个屁墩儿’,连铃声都是她唱的小兔子乖乖。”

刘欢对女儿的教育,也透着一股“过日子”的实在。从没给她报过什么“明星子女班”,就带着她听老唱片、逛菜市场,甚至让她自己去楼下小卖部买酱油。“小时候我家里穷,就爱去菜市场听吆喝,觉得那才叫‘活’。现在带她去,让她认识点蔬菜,算算账,比上什么钢琴课都有用。”刘一丝8岁那年,学校让写“我的爸爸”,她写:“爸爸长得高,声音大,但陪我搭积木的时候总不小心碰倒我的房子。不过没关系,他会帮我一起搭,搭得比我还高。”

有一次刘欢在后台准备演出,刘一丝突然跑过来,往他手里塞一颗糖:“爸爸,你吃了糖,唱歌就不累了。”台下的工作人员都看笑了,刘欢却把糖揣进兜里,眼圈有点红:“那时候我就知道,我这辈子,不管唱多火,都离不开这颗‘糖’了——我的家,就是我的能量源。”

三、录音间里的“老伙计”:钢琴、烟灰缸和老花镜

刘欢的“家园”,一半在家里,一半在录音间。他的录音室不像别的那样“高大上”,没有华丽的装修,就一张旧沙发、一台立式钢琴,和一个落了点灰的烟灰缸(虽然他早就戒烟了,但总习惯放个杯子在旁边)。

有次他去录好汉歌,写了三天三夜也没找到感觉,急得在屋里直转悠。卢璐给他送饭,看他把乐谱揉成一团又展开,叹了口气:“去楼下买点烧烤吧,我听你说烧烤摊子吆喝,比在这儿憋一天管用。”他真去了,拎着一串烤肉边啃边听摊主喊“羊肉串——”,突然一拍大腿:“有了!好汉歌就得有这股子‘闹腾劲儿’!”回去就开录,一气呵成。

他对学生说:“录音间不是实验室,是‘家’。你得在这儿待得舒服,像在自己客厅里一样,想唱就唱,想骂人就骂两句,没问题。音乐是人出来的,不是机器磨出来的。”他的学生都说:“刘老师上课,总跟我们聊家常,说‘昨晚给我女儿讲故事,发现她节奏感真好’,然后就把故事编进歌里。他让我们知道,最好的音乐,都是从生活里‘捞’出来的。”

现在他还留着一把用了30年的吉他,琴头上被女儿刻了个歪歪扭扭的“一”(刘小名“一一”)。有次演出完,他抱着吉他坐在后台,跟工作人员说:“这把吉他,陪我从‘小刘’唱成‘老刘’,上面的划痕,是卢璐生气时拿高跟鞋戳的,那个口红印,是一岁时她偷偷亲的。你看,它比我还会‘讲故事’呢。”

四、从“巨星”到“普通人”:他守着家园,也守着初心

这些年,刘欢渐渐淡出了娱乐圈,很少上综艺,也很少发新歌。有人问他:“你就不怕被观众忘了吗?”他总是乐呵呵地答:“忘不了,我还能唱好汉歌呢。再说了,‘忘不了’干嘛?我现在这样挺好,早上送女儿上学,下午去录音室跟老伙计们聊聊天,晚上回家给卢璐做碗番茄鸡蛋面,舒服。”

有人说他“退步了”,可看他站在舞台上,眼睛发亮地唱“我们唱着东方红,当家作主站起来”,就知道他一点没变。变的只是形式,没变的是对音乐的敬畏,对家人的在乎,那个藏在旋律里的“家园”梦。

其实刘欢的“家园”,早就不是某个具体的房子了。它是卢璐递过来的一杯热水,是刘一丝塞到他手里的糖,是录音间里那台旧钢琴,是他每次唱歌时,心里想起的那些人、那些事。就像他说的:“人这辈子,总得有个‘根’,不然飞得再高,也会掉下来。我的‘根’,就是我的家园——它让我知道,我是谁,我从哪来,要到哪去。”

所以你看,刘欢的“家园”,到底是什么?是钢琴键上的温度,是饭香里的烟火,是家人眼里的光,也是他唱了半辈子的歌里,那份永远热乎的“真实”。或许我们每个人,心里都藏着这样一个“家园”——不大,不华丽,但装着我们最珍贵的东西,让我们在浮沉的世界里,始终有地方靠岸。