你听刘欢唱歌,会不会好奇那个用弯弯的月亮唱尽江湖路的男人,骨子里藏着什么样的底色?

这些年,媒体总把“北京”“国际”“音乐教父”贴在他身上,可他自己在采访里总绕不开一个词:“我老家安平。”

不是天津,不是北京,是河北衡水的一个小县城——安平。

这座连很多河北人都要陌生几秒的地方,到底藏着什么?让刘欢每次提起,语气都软得像浸了水的棉絮?

01 老安平的烟火气,藏着他的“第一声”

1953年,刘欢出生在安平县一个普通知识分子家庭。那时县城还没通柏油路,院墙外是吱呀作响的纺车声,屋里飘着母亲熬小米粥的香气。

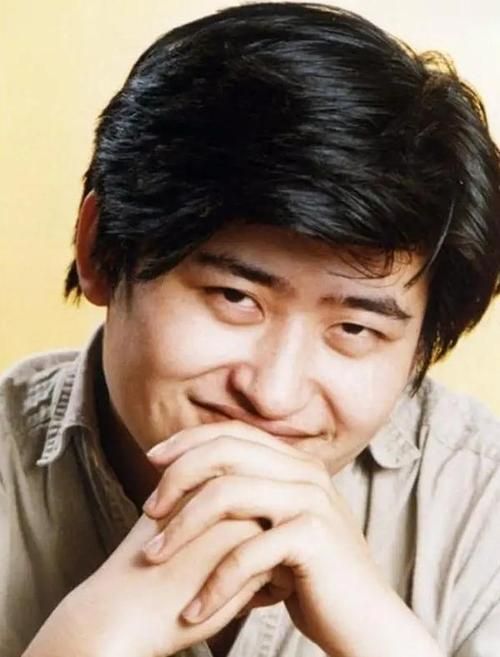

安平的老人还记得,街坊都喊这个“虎头虎脑”的小家伙“欢子”。他爹是县中学的老师,妈是会计,忙起来就把他锁在办公室。办公室里有一台旧钢琴,琴键掉漆,欢子就踮着脚按黑白键,瞎摁出不成调的东方红。

“他爹回来看他摁琴,以为他淘气,结果一看,这小子居然能记住旋律。”后来和刘欢一起长大的发小马建国在县文化馆的口述历史里说,“那时候谁家孩子学音乐啊?大家都觉得,‘欢子’以后顶多是个会唱戏的。”

可这“会唱戏的”,真唱出了名堂。10岁那年,安平县办“国庆晚会”,老师挑他去唱让我们荡起双桨。他紧张得攥皱了衣角,开口时却像换了个人——清亮的童音飘过县礼堂的青砖地,坐最后一排的老支书捻着烟袋说:“这娃,嗓子能传到天安门去。”

那晚的奖状,现在还锁在安平县档案馆的玻璃柜里,纸边泛黄,右上角用铅笔写着:“刘欢,三年级,优秀演出奖。”

02 从“安平伢子”到“刘老师”,变的是身份,没变的是“回得去”的念想

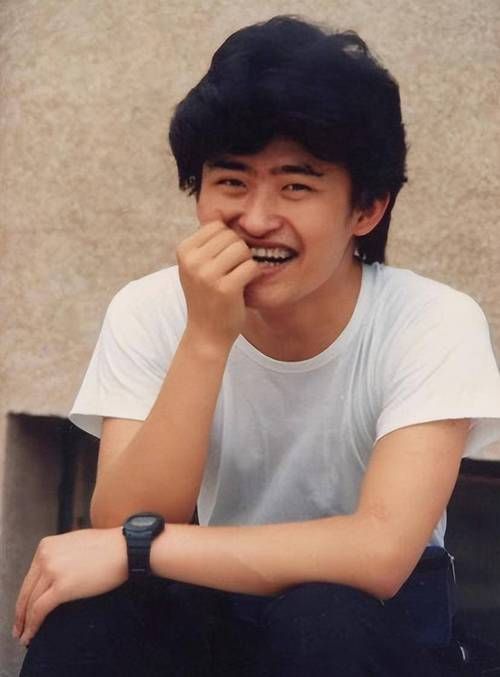

1981年,刘欢从国际关系学院毕业,留校当老师,后来唱千万次的问,火遍大江南北。名气越来越大,可他每年都要回安平,雷打不动。

2010年,安平县修“文化名人园”,想请他题个字。他没写“艺海无涯”,也没写“誉满天下”,提笔就写:“我是安平的娃。”

有记者问他:“现在是大明星,回老家还住哪儿?”他笑:“住我二姨家啊!院子里那棵枣树,比我岁数都大,结的枣又脆又甜。”

二姨家在安平县城的老胡同里,墙皮斑驳,门口常年摆着几把竹凳。刘欢回去,不爱住酒店,就挤在二姨家的旧木板床上,早上被胡同外的早点摊喊醒—— “豆腐脑!热火烧!”

他和街坊邻居唠嗑,不说普通话,一口安平土话:“王婶,您家孙子今年高考不?我表弟家孩子想报大学,我能帮着问问。”“李叔,您那辆二八大杠还骑不?我小时候坐您车后座,您老给我买冰棍。”

马建国说:“欢子当了教授,唱了奥运会歌,可在咱眼里,还是那个跟我们在村口追蜻蜓的娃。有回他回来,看到墙头上爬着的喇叭花,蹲那儿看了半天,说‘这花和我小时候摘的一样,摘下来花瓣能吸甜水’。”

03 安平给了他“底气”:不是天赋,是“接地气”的根

很多人都说刘欢的歌“有故事”,好汉歌里有江湖,从头再来里有烟火,非洲时刻里有悲悯——这些从哪儿来?

或许就藏在安平的烟火气里。

他小时候跟着爹在县中学的操场散步,听农民工蹲在墙根唱河北梆子,调门高得能刺破云,却唱着“咱老百姓,今儿个可真高兴”;他赶集时看卖糖葫芦的大叔把山楂串串码得整整齐齐,吆喝声能传三条街,懂得“实诚”两个字的分量;他夏天在滹沱河里摸鱼,被蚂蟥咬了也不哭,知道“活着就得往前蹚”的理儿。

这些安平给他的“底色”,让他没被名气撑着。

他上歌手,不扮高冷,后台帮工作人员搬器材,有选手忘词了,他小声在旁边提醒;他做公益,安平的老乡找他帮忙,他二话不说给县中学捐了台钢琴,还请音乐老师来培训;他说“我嗓子好,是因为小时候在安平吃小米粥喝白开水,没那些乱七八糟的添加剂”。

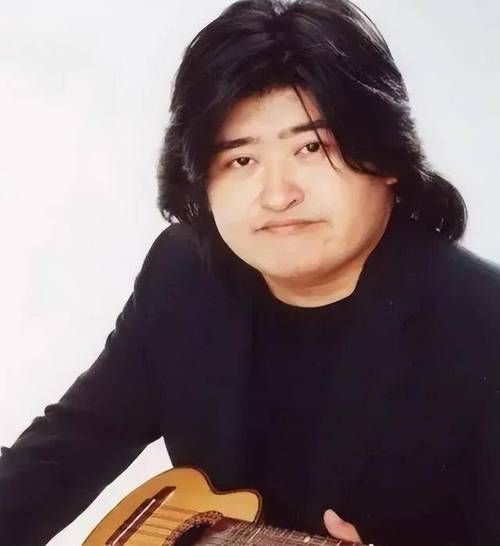

去年,安平县办“刘欢音乐展”,展出了他小时候的作业本、第一把吉他和1990年春晚的演出服。有个小学生在留言本上写:“刘欢爷爷也是从安平小县城走出去的,我长大了也要像他一样,让安平的名字被更多人知道。”

刘欢看到这句话,红了眼眶。他说:“我这一辈子,唱了无数歌,最想让人记住的,不是‘刘欢’,而是‘安平的刘欢’。”

所以你看,那些让你觉得“真实”“有温度”的人,心里都揣着个“回得去”的地方。

刘欢的根,扎在安平的青砖老屋里,扎在胡同口的枣树下,扎在卖豆腐脑的吆喝声里。

这或许就是为什么,他站在再大的舞台上,也稳得住——因为知道,不管飞多高,安平那片泥土,永远接着他。

下次再听刘欢唱歌,不妨闭上眼听听——那旋律里,是不是还飘着安平的小米香?