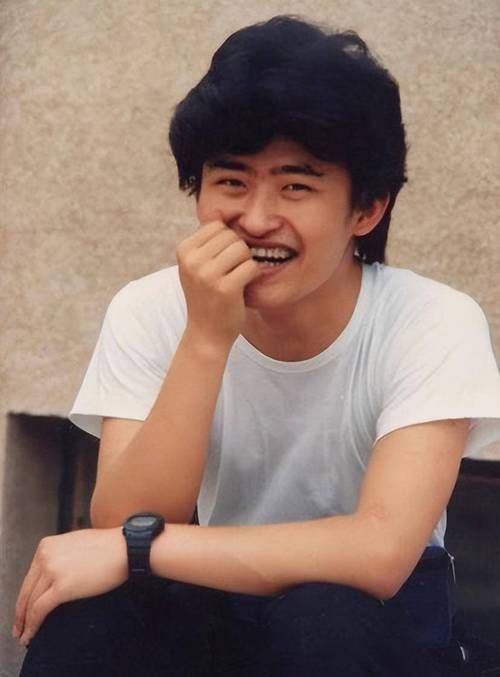

要是你听刘欢唱好汉歌,会不会觉得那股苍劲劲儿不像是北京胡同里长大的调子?再听弯弯的月亮,那股子温柔的怅惘,又怎么琢磨都有点江南水乡的影子?可细扒他的履历,明明是出生在天津、成名于北京的歌坛泰斗,宁乡这俩字儿,到底跟他有啥关系?

后来才知道,这老哥的音乐DNA里,真刻着宁乡的烙印——不是祖籍的牵绊,是他魂里放不下的那片山水。

宁乡的山水,是个天然的“录音棚”

刘欢自己说过,他小时候最疯的,就是往山野里跑。宁乡那地方,山是温吞的丘陵,水是缓流的沩水河,不像太行山那样雄得扎眼,也不像江南小桥流水那样秀得精巧,就是那种“走着走着就能撞见一片竹林,蹲下就能摸到冰凉的溪水”的朴素。他小时候跟着长辈去茶山采茶,山上的采茶歌调子飘下来,不像戏台上的戏文那么规整,调子是顺着风往上飘的,词儿是跟着竹筐里的茶叶一块拾起来的,“采茶哎——摘叶啰——”那声儿带着泥土味儿,也带着山野里的自在。

他后来回忆,那些没谱的歌谣比任何音乐课都管用。“你知道为啥我唱歌总爱带点即兴的转音吗?宁乡的山歌里,唱到兴起,人自己就拐个弯儿,像溪水绕石头,自然得很。”这种“自然”,成了他后来唱歌的底气——不刻意炫技,就是让情绪跟着旋律走,像山泉水一样,该急的时候急,该缓的时候缓。

沩水河边的“练习生”:从家乡话到普通话的蜕变

刘欢的普通话好,骨子里却藏着点宁乡乡音的尾巴。有次他在采访里聊起,小时候跟着村里老人学讲故事,宁乡话里那些“嘞”“咯”“唦”的尾音,比课本上的拼音有意思多了。比如“这山好看”,宁乡人说“这山好看咯”,那“咯”字拖得长长的,像是在给这句话画个温柔的省略号。

他后来学唱歌,发现方言里藏着音乐的密码。“宁乡人说‘高兴’,尾音是扬起来的,调子就像个小钩子,唱出来的高兴是真的从心里蹦出来;说‘难过’,声音就往下沉,像石头砸在水里,溅不起一点水花。”这些家乡话里的情绪起伏,成了他处理歌词的“私货”——唱千万次的问时,“千万里我追寻着你”,那个“你”字,不是硬邦邦的收尾,而是带着点宁乡话里的缠绵,像在问,又像在叹。

成名后,他把宁乡的“土”唱进了歌里

你可能不知道,刘欢有次回宁乡,在沩水河边碰到个老船夫,正用桨打拍子唱渔歌。那调子简单,就两句,来回唱,老船夫唱累了,停下来喝口烧酒,抹抹嘴接着唱。刘欢站在河边听了半宿,后来他把那调子改了改,用在了亚洲雄风的间奏里——你没听错,就是那首后来唱遍亚运会的歌里,藏着宁乡渔歌的影子。

“好东西不怕土。”刘欢说,“宁乡的山水给了我最朴素的审美:不用华丽辞藻,不用复杂技巧,把心里的事儿唱出来,就够动人。”他的歌里,从来都是故事——心中的太阳里有他小时候在山里追野兔的疯,好汉歌里有茶山采茶人的韧,弯弯的月亮里有沩水河的波光。这些故事,都装着宁乡的风,宁乡的云,宁乡的人。

现在的刘欢,还是宁乡的“老刘”

成名这么多年,刘欢还是喜欢往宁乡跑。不去酒店,就住小时候的老院子,早上被窗外的鸟叫醒,傍晚跟着邻居去菜园摘菜,聊的不是音乐,是“今春的雨水好,茄子长得肥”“村口的老槐树,今年开花特别密”。有次他蹲在田埂上啃玉米,看电视里放自己的演唱会,老校长凑过来说:“老刘,你唱得挺好,但还是小时候给村里唱采茶舞曲那味儿最正。”

他哈哈笑,玉米渣子沾在嘴角:“可不是吗?根在那儿呢,飞得再高,也得记得那片山怎么长,那片水怎么流。”

所以啊,再听刘欢的歌,不妨慢一点。别光听他唱得多高,多亮,听听那调子里的弯儿,是不是像宁乡的山路,一转,就是一片风景;那歌词里的暖,是不是像沩水河的水,一漾,就漫过了心头。

毕竟,那个能把世界唱进歌里的人,心里最放不下的,还是宁乡的那片山水啊。