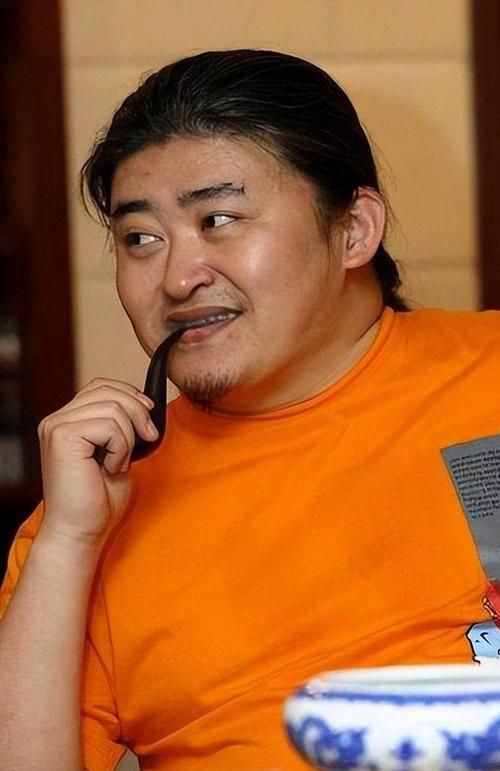

去年冬天,一首可可托海牧羊人突然从短视频火到春晚,歌词里“心上人我在可可托海等你”几乎成了全民口语。但你知道吗?当这首歌还在短视频平台发酵时,坐在中国好声音导师席上的刘欢,听完歌手翻唱后突然沉默了30秒,然后拿起话筒说:“这首歌不是流行,是刀子——扎进耳朵里,更扎进心里。我们做了这么多年音乐,有时候会把简单的东西搞复杂了,而这首歌告诉我们,最真的情感,往往就藏在最朴素的旋律里。”

一、刘欢的“刺”:为何是“刺”不是“歌”?

刘欢在乐坛的地位,从来不是靠流量堆出来的。从弯弯的月亮唱到千万次的问,他是国内最早将美声、流行、民族音乐融会贯通的歌手之一,也担任过中央音乐学院教授,手把手教出过一批批音乐人。所以当他评价一首歌时,从来不是看它火不火,而是看它有没有“根”——能不能让人记住,能不能让人听了心里发颤。

可可托海牧羊人刚传到他耳边时,他第一反应是“旋律有点老套”。可当歌词“我酿的酒喝不醉我自己”唱出来时,他突然皱起了眉:“这不是情歌,是带着雪的味道的独白。牧羊人在可可托海的寒风里等一个不会回来的人,这种孤独,我们这些在城市里待久了的人,根本想象不出来。”后来他在采访里透露,自己听完整首歌后,回家又循环了三遍,凌晨三点给制作人打了电话,说:“我们是不是把音乐做‘轻’了?真正的痛,不需要高音嘶吼,一句‘喀纳斯湖的水不多不少刚好装下我的难过’,就能让人鼻子发酸。”

所以他说那首歌是“刺”——因为它扎破了流行乐坛华丽的包装,让人突然想起:原来好的歌曲,不需要复杂的编曲,不需要华丽的辞藻,只需要把人的真情实感,像绣花针一样扎进旋律里。

二、“不敢说”的背后:音乐圈的集体共鸣

刘欢的点评之所以能传开,是因为他说出了很多音乐人心里想却不敢说的话。这几年,乐坛总有人抱怨“口水歌横行”“神曲泛滥”,但很少有人敢撕破这层窗户纸。而可可托海牧羊人的爆火,像一面镜子,照出了音乐圈的“虚”:那些靠短视频算法火起来的神曲,可能今天上热搜,明天就被忘了;但像可可托海牧羊人这样“土得掉渣”的歌,却能让出租车司机、外卖小哥、写字楼里的白领跟着哼——因为它唱的是普通人的事,是等一个人、念一段过往,是刻在骨子里的乡愁和孤独。

有次在后台,一位独立音乐人悄悄跟我说:“刘欢老师的话太准了。我们写歌总想着‘怎么出圈’,怎么编曲‘高级’,结果歌火了,歌迷却记不住一句词。可可可托海牧羊人的作者,可能根本没想出圈,他就是想把自己在可可托海听到的故事写出来。这种‘无心插柳’,恰恰戳中了音乐的本质。”

三、从“牧羊人”到每个人心里的那首歌

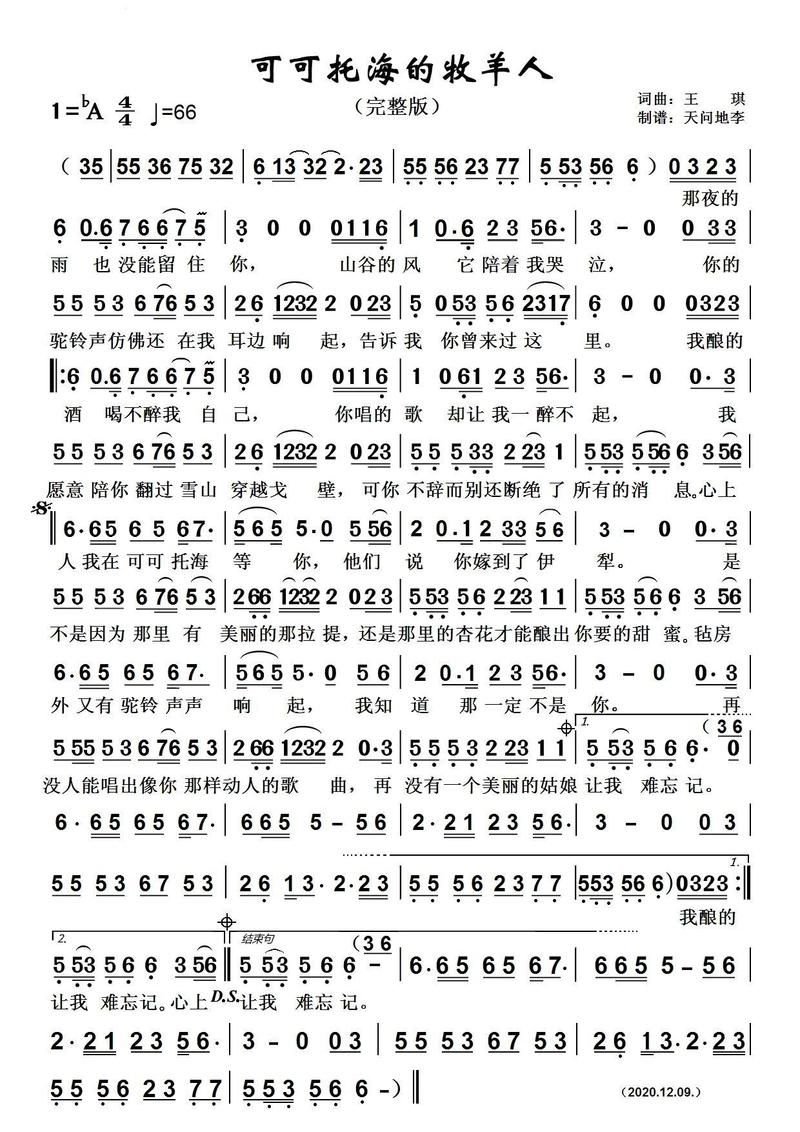

其实,可可托海牧羊人的爆火,从来不是偶然。它的作者王琪本身就是个牧羊人出身,写歌的时候正赶着羊群在戈壁滩上走,脑子里突然冒出一句“心上人我在可可托海等你”,然后就用手机录了段小样,发到了网上。他没有学过作曲,不懂乐理,却把最真实的情感揉进了旋律里——就像刘欢说的:“音乐最重要的不是技巧,是‘真’。你敢不敢把自己最狼狈、最想念的一面,唱给全世界听?”

现在回头看,刘欢说那首歌是“刺”,其实是褒奖。因为它刺中了现代人的“痛点”:在这个快节奏的时代,我们早已习惯了藏起情绪,习惯了用“我很好”伪装自己,而可可托海牧羊人却让我们突然想起:原来我们心里都住着一个“牧羊人”,在某个地方,等一个可能永远等不到的人,念一段可能永远回不去的过往。

所以,当再有人问“可可托海牧羊人为什么能火”时,或许可以想想刘欢的那句话:“因为它不是歌,是每个普通人的故事。你听它的时候,其实是在听自己的心。”

(本文图片来源:网络,侵删)