说起“星二代”,大众脑海里总免不了浮现几个关键词——“资源咖”“躺赢”“靠父母”。可当刘欢的女儿孟桐刘一站在牛津大学的毕业典礼上,手里捏着音乐系的学位证,台下没有摄像机追拍,社交账号里没有“名媛日常”的精心摆拍,甚至多数人直到这时才反应过来:“哦,刘欢还有个女儿?”

从“刘欢女儿”到“孟桐刘一”,她花了25年时间,把外界的刻板印象碾碎在琴键与五线谱里,也让我们不得不问:这个在“音乐巨匠”光环下长大的女孩,究竟活成了什么样子?

1. “不把女儿当‘作品’,才是最高级的教育”

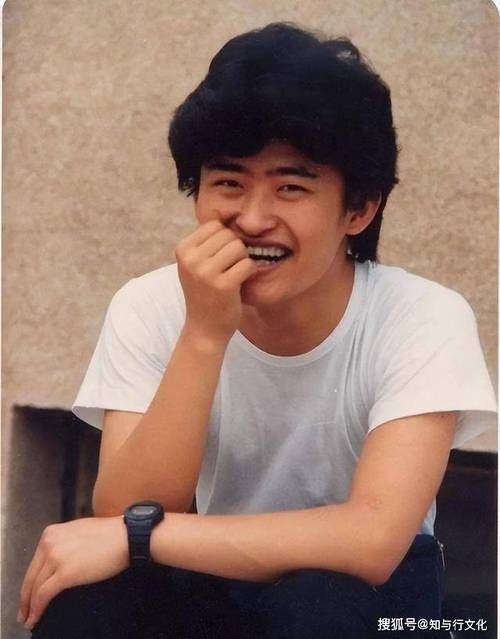

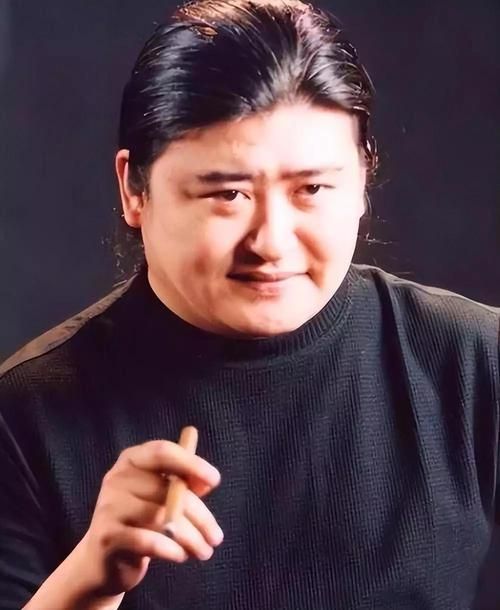

刘欢在娱乐圈里的“标签”不少,歌坛常青树、音乐制作人、导师……但鲜为人知的是,他更骄傲的身份是“孟桐刘一的爸爸”。

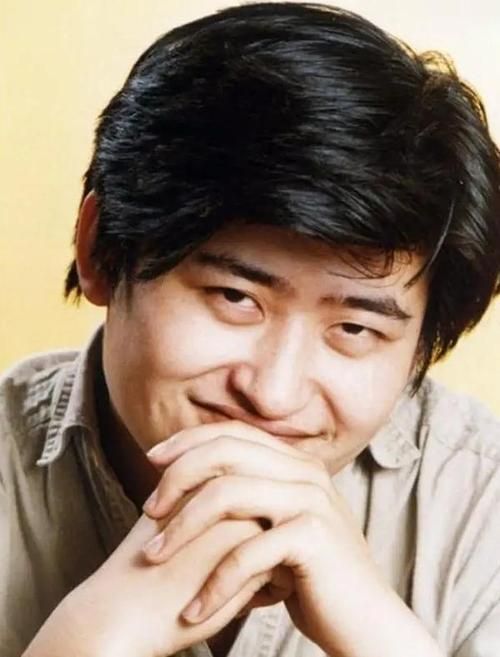

多年前在一次采访里,刘欢聊起女儿,眼里的光比谈音乐时更亮:“我从来不想让她活在我的影子下,孟桐(小名)就像一张白纸,我想让她自己画。”这份“不干涉”,在“鸡娃”成风的娱乐圈里,简直是一股清流。

刘欢从不缺给女儿铺路的资源——音乐圈的人脉、顶级学院的机会,甚至可以让她直接“子承父业”。可他从没这么做。15岁那年,刘一提出想学古典吉他,刘欢嘴上说着“兴趣是最好的老师”,背地却偷偷托朋友找了伦敦皇家音乐学院的教授,但前提是:“你要自己考上,我只负责送你去考场。”

后来刘一真的考上了,但没选“万众瞩目”的表演专业,而是一头扎进了音乐制作系。有人说:“刘欢的女儿去学幕后,是不是有点‘屈才’?”刘欢却乐呵呵地解释:“她喜欢掌控全局,喜欢在录音棚里调每一个音效的细节,这比让她站在聚光灯下更快乐。”

“让她选择自己的生活”,这简单的一句话,藏着多少父母做不到的通透——比起“培养一个优秀的孩子”,不如“养一个快乐的大人”。

2. 从“刘欢的女儿”到“牛津音乐人”,她撕标签的方式是“沉默的熬”

牛津大学音乐系是什么概念?全球每100个申请者里,只有1个能拿到录取通知书,而刘一在这里度过的5年,几乎没主动提过“我爸爸是刘欢”。

同学眼里的她,是那个永远泡在图书馆的“卷王”,抱着和声学分析啃到深夜;是小组作业里最靠谱的“技术担当”,能用Pro Tools编出20层和声;甚至会因为导师说她的一首钢琴小品“情绪不够饱满”,在琴房呆到弹到手指抽筋。

毕业设计那年,她写了一首关于“城市孤独”的交响诗,灵感来自疫情期间伦敦街头的空荡。导师听完沉默了半天,说:“这里面有不属于你这个年龄的厚重感。”她只笑笑说:“可能是因为我每天观察路人的时间,比看手机的时间长吧。”

直到毕业典礼那天,有认出她的同学在社交平台晒出照片配文:“原来那个总穿灰色连帽衫、抱着一摞书过路的女孩,是刘欢的女儿!”下面有人评论:“难怪她从不参加什么‘名媛派对’,原来是把时间都给了五线谱。”

是啊,真正的“底气”,从来不是靠父母的名号吹出来的,而是把每个普通人看不见的夜晚,熬成了属于自己的光。

3. 当大众还在等她“出道”,她却在做更酷的事:用音乐治愈自己,也治愈别人

2022年,刘一在ins上发布了第一条动态——没有精致的妆容,没有华丽的场景,就是她坐在录音棚里,抱着吉他弹一段原创旋律,配文写着:“给独处的人写了一首暖光,希望你们知道,孤独里也能长出力量。”

这条动态下,有粉丝评论:“等了这么久,终于等到刘欢老师女儿的音乐了!”她回复:“这不是‘出道’,是分享。”

后来人们发现,她的音乐里从没有“星二代”的傲气,反而像邻家女孩的私语。有首歌叫成长的棱角,歌词里唱:“棱角会扎人,但也能挡住风,感谢那些让我摔跤的路,让我长出了自己的形状。”有人说:“这哪是在写歌,是在写她自己啊。”

她很少参加综艺,不接受“深度专访”,甚至连微博都没开。有人问她:“你不怕被遗忘吗?”她说:“被遗忘有什么可怕?真正值得被记住的,从来不是‘你是谁的女儿’,而是你做了什么,留下了什么。”

这话说得轻描淡写,却戳中了多少人的痛点——我们总以为“出名”“被看见”是成功,可对刘一来说,“活得像自己”才是终极胜利。

写在最后:所谓“星二代”,不过是“普通人”的另一种活法

前段时间翻到刘一小时候的照片,刘欢抱着她,指着钢琴说:“这是你的朋友。”如今她真的和音乐成了朋友,不是靠父亲的光环,而是靠自己的琴键和音符。

其实“刘欢的女儿”从来不是她的枷锁,而是她人生的起点——起点里有最好的音乐启蒙,有“你可以成为任何人”的自由,更有“哪怕跌倒也有爸爸接着”的底气和勇气。

我们总羡慕别人的起点,却忘了每个终点都要靠自己一步一脚印走。刘一的故事告诉我们:所谓“星二代”,不是“赢在起跑线”,而是“活成自己喜欢的样子”。

就像她牛津毕业照里的那个笑容,干净、明亮,没有一丝“我是谁的女儿”的炫耀,只有“我是我自己的骄傲”的笃定。

这样的她,难道不值得被记住吗?不仅仅是“刘欢的女儿”,更是孟桐刘一——一个用音乐写人生的女孩。