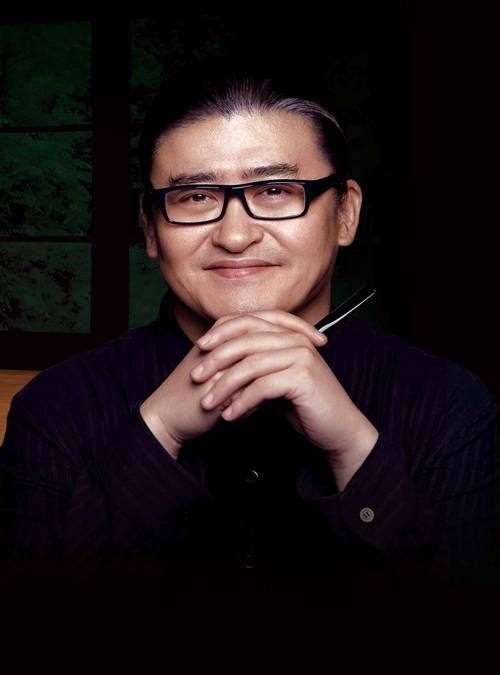

当歌手2024总决赛的舞台灯光暗下,刘欢抱着吉他缓缓起身,指尖扫过琴弦的第一个音符落下时,电视机前的我忽然想起30年前那个在首都体育馆嘶吼少年壮志不言愁的年轻人。那时他顶着“音乐才子”的光环,却总说“我只想做音乐本身”;60岁再战综艺,他穿着简单的黑色高领衫,用一首首改编炸裂的现场,把“王中王”的奖杯捧回时,弹幕里刷得最狠的不是“爷青回”,而是“活该”——这声“活该”,藏了华语乐坛整整30年的亏欠。

不是“情怀冠军”,是“实力断层”的碾压

有人说刘欢夺冠靠的是观众情怀,可看过这季节目的人都知道,他从未用过“老艺术家”的身份当挡箭牌。当其他歌手还在纠结“如何选热门曲目讨巧”时,他一头扎进“冷门”的深海:把罗大佑的是否改成交响与电子的碰撞,用戏腔把故乡的云唱出了江湖气;总决赛上,更是把从头再来从励志广告歌变成了献给所有“追梦中年”的史诗——没有炫技的高音,却让台下坐着的新生代歌手们集体起立鼓掌。

乐评人耳帝曾点评:“刘欢的现场像一杯陈年普洱,初品平淡,回味全是厚度的滋味。” 可网友要的从来不是“平淡”,是“惊艳”。当他用俄语演唱千万次地问,胸腔里颤动的共鸣让字幕组都忍不住标注“这译配比原唱还动人”;当他在改编中加入蒙古长调,把好汉歌唱成草原的雄鹰,连见惯大场面的导演都感慨:“这就是大师级的内容掌控力,别人在‘选歌’,他在‘创作’。”

节目赛制有个细节:每位歌手可以邀请帮唱嘉宾,刘欢却选了独自登台。他说:“音乐是孤独的艺术,我想让大家听纯粹的‘刘欢’。” 这个决定让他错失了流量加持,却把音乐的本质刻进了每个人的心里——当其他歌手靠合唱冲话题时,他用一个人的舞台证明:真正的实力,从不需要“抱团取暖”。

30年“不迎合”,他活成了华语乐坛的“定海神针”

有人问:“60岁了,为什么还要参加综艺抢饭碗?” 刘欢在采访里笑答:“不是抢饭碗,是想让现在的年轻人知道,好音乐从来不怕‘过时’。”

这话不假。90年代,当华语乐坛刮起“怀旧风”,他用弯弯的月亮证明民谣也能有史诗感;2010年后,选秀节目把“炫技”当标准,他却在好声音当导师时反复强调:“技巧是为音乐服务的,别让观众记住你的高音,记住你的歌。” 现在,当短视频神曲、AI生成音乐横行,他站上舞台说:“我用30年的经验告诉大家,能打动人的永远是人心的温度,不是算法的推荐。”

30年来,他拒绝了多少“捞钱”的机会?广告商开价千万邀他代言保健品,他说“我唱不了违心的话”;综艺导演捧着剧本找他当“话题王”,他嫌“剧本比歌还假”;甚至有平台想让他直播唱歌打赏,他直接拉黑了对方:“音乐不是商品,是能照亮人心的东西。” 这种“不妥协”让他活成了“圈外人”,却也让华语乐坛在浮华中始终有个“锚点”——当所有人都向流量低头时,他偏要说:“音乐的良心不能丢。”

那声“活该”,是观众对“好音乐”的久违致敬

总决赛投票结果公布时,刘欢站在台上,眼眶泛红却笑着说:“谢谢大家还肯听我这个老头子唱歌。” 台下,00后观众举着“活该刘欢封神”的牌子,90后乐迷喊着“青春有你,未来有歌”,连隔壁组的嘻哈歌手都在社交媒体发:“刘欢老师配得上这个奖,他让现场音乐有了尊严。”

为什么是“活该”?因为观众看得懂:当他在舞台上忘我歌唱时,眼里没有“输赢”,只有对音乐的敬畏;当他为了改一首歌熬三个通宵时,心里没有“流量”,只有对作品的责任;当他把奖金全捐给贫困地区的音乐教室时,肩上没有“包袱”,只有对行业的期许。

这不是一个“冠军奖杯”能衡量的,这是30年来华语乐坛欠他的“一句认可”。他曾说:“我最大的梦想,就是老的时候有人还能记得我唱的歌。” 现在,这个梦想实现了——当他唱着从头再来的背影定格在舞台中央,我们知道:刘欢拿的不是歌手的冠军,是时光给的“最佳音乐人”。

所以,下次再有人说“刘欢夺冠靠情怀”,请把这篇文章甩给他:不是情怀作祟,是这个时代需要“刘欢式”的清醒——不媚俗、不迎合、不妥协,只用心做好音乐。毕竟,能让全网心服口服喊“活该”的,从来不是年龄,是实力;不是人设,是作品;不是运气,是30年如一日的坚守。

华语乐坛欠刘欢的“王座”,今晚,终于还上了。