要说华语乐坛的“活化石”,刘欢绝对算一个。但你知道吗?比起他唱过的弯弯的月亮好汉歌千万次的问,其实还有个“老熟人”更低调——那就是他的头像。从磁带封面到社交媒体头像,几十年过去了,好像还是那个熟悉的样子。明明在镜头前从不“端着”,为什么头像却成了“不换的招牌”?这些照片背后,又藏着多少我们不知道的故事?

从“磁带封面”到“社交头像”:刘欢的头像,为什么总“似曾相识”?

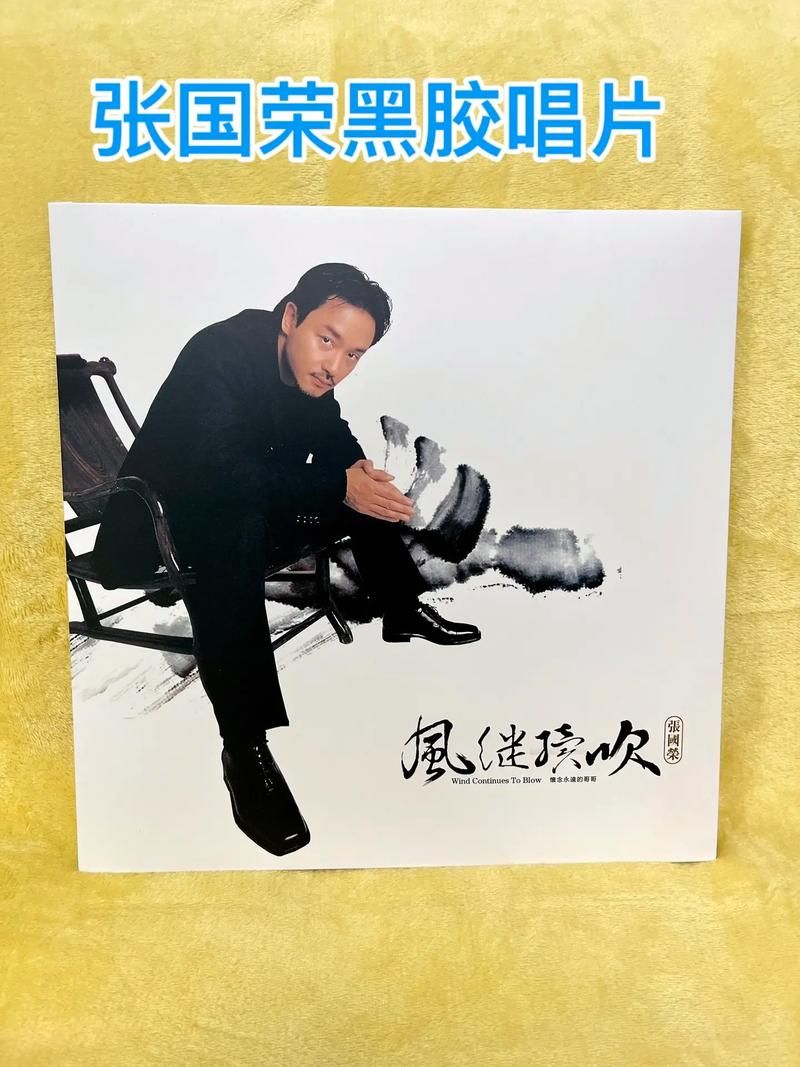

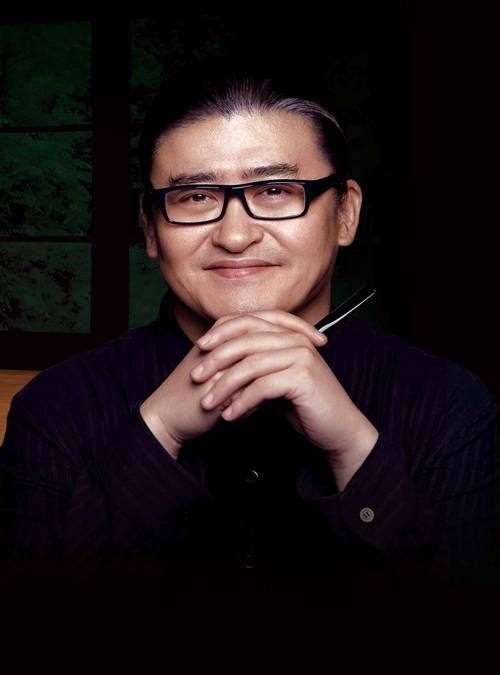

80后、90后对刘欢的第一印象,大概率不是演唱会现场,而是磁带或CD封面上那个戴黑框眼镜、头微仰、一脸认真的男人。比如1990年发行的弯弯的月亮专辑封面,他穿深色西装,头发略长,嘴角带着浅浅的笑,眼神却像能穿透镜头——那不仅是刘欢,更是那个年代音乐人“不讲故事只讲真情”的缩影。

后来好汉歌火遍全国,电视里他留着寸头、穿着粗布衣,唱着“大河向东流,天上的星星参北斗”,但专辑封面上的他,依旧是标志性的眼镜和沉稳的笑。再往后,无论是北京欢迎你的群星封面,还是晚会后台抓拍,好像总逃不出这个“原型”。有人说“刘欢头像万年不变”,但你仔细看:80年代的清朗,90年代的醇厚,近年来的从容,其实藏着20年的时光印记。

最不像“明星”的头像,为什么偏偏成了经典?

现在的明星换头像比换衣服还勤,不是精致到无死角的自拍,就是修图感满满的艺术照。但刘欢的头像,好像从来没“刻意”过——可能是某次后台没来得及整理的头发,可能是演唱间隙被抓拍的瞬间,甚至可能是专辑封面的“废片”,但就是这些“不完美”,反倒成了他的“招牌”。

记得之前有记者问他:“您头像这么多年没换,是不是不追求这些?”刘欢摆摆手说:“脸嘛,父母给的,折腾啥?重要的是歌让人记住,而不是脸。”这话听着实在,却戳中了现在的痛点:多少明星把“颜值管理”当KPI,反倒忘了“内容”本身?刘欢的头像从不是“流量密码”,而是他对音乐的态度——不靠脸蛋靠作品,不靠包装靠实力。

那些“刻进DNA”的头像,藏着几代人的青春BGM

对80后来说,刘欢的头像=“家里放的磁带”;对90后来说,是“电视剧片尾滚动的名字”;对00后来说,可能是“爸爸手机里存的老歌封面”。小编还记得,小时候翻爸爸的旧CD盒,第一眼就是刘欢的头像——那时候不懂什么叫“艺术家”,只觉得“这个叔叔唱歌特别有劲儿,笑起来也让人踏实”。

前几天在社交刷到个话题:“你手机里存着最久的明星照片是谁?”底下高赞回复:“刘欢。从诺基亚智能机到现在,换手机必传,像老朋友一样。”是啊,真正的经典从不是“昙花一现”,而是像老友一样,存在你生活的各个角落——可能是铃声,可能是歌词,也可能是那个看了20年都没腻的头像。

最后想说:刘欢的头像里,藏着“娱乐圈最稀缺的东西”

现在总说“内卷”,娱乐圈更卷——颜值要“无死角”,人设要“完美”,连头发丝儿都得精心打理。但刘欢偏不,他的头像里有真实的褶皱,有随意的表情,有不加修饰的认真。这种“不完美”,反而比任何精修都“高级”。

或许,真正的“顶流”从不是靠换头像博眼球,而是像刘欢这样:用一辈子的时间去做好一件事,让作品说话,让时光作证。所以下次当你刷到刘欢的头像时,不妨多看两秒——你看的不仅是一个明星的脸,更是一个时代的记忆,和一位艺术家最纯粹的初心。